ヒト以外の生きものにも心は存在するのか?

1つ目の質問は、「脳神経回路の全体を詳細に調べ尽くしたとしても、心などの発生機構とは結びつかないように素人目には見えるがどうなのだろうか? そちらの方の研究につながったりするのか」というもの。それに対して利根川センター長は、「マウスに心があると思いますか?」とまずは返した。そして、質問者が意味するところの「心」がわからないと厳密には答えられないとはしたが、記憶は「心の現象」だという。よって、間違いなくマウスにも心は存在するというわけだ。

それではどうやってマウスの記憶を調べるかというと、当たり前だがマウスが語ってくれるわけではないので、間接的にその行動で調べることになる。記憶していたらこういう風に行動をするだろう、していなかったらまた違う行動をするだろうということがわかるので、記憶のアウトプット、結果を調べることが可能になるというわけだ。よって、マウスにおいての心の研究は可能なのである。

ちなみに言葉を操るという行為は心の現象ではないと思われるかも知れないが、心の現象だという。言葉を操るという行為にはロジックがあって、ヒトはそれをうまく操って話している。しかも、記憶を常時使っている。もし記憶を使っていなかったら、1センテンスごとに前後のセンテンスと一致しなくなってしまうだろうというわけだ。

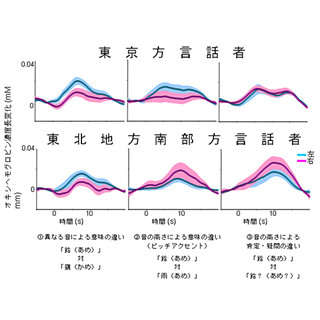

もちろん、言葉に関しての実験はマウスでは不可能なので、ヒトで実験するしかないわけだが、そのためにも非侵襲型の計測・観察装置を開発して、話をするごとに脳のどこでどういう反応があるのかを調べていかないと進歩はないとした。

だがもう1つ重要なことは、脳のニューロンの回路で起きていることと、心の現象を結びつけるということは、まったくレベルの違うもの同士を結びつけようとしているので、いわゆる観察では不十分だとする。観察は科学の元々の基本ではあるが、もう1歩先へ行かないとダメだとした。

それは脳という機械において、ここだと思われる箇所を触って支障を起こさせて、その結果、外に現れてくる心の現象に支障があるかどうか。あるいは、そこで支障を起こすのではなく逆に強化すると、その心の現象が強くなるのかどうか。そういう受動的な観察ではなく、能動的に介入する形の実験が必要だとし、BSIではそのような実験をすでにマウスを用いてしているとした。

マウスにおいては脳の研究はこのように進展しているわけだが、ヒトの脳に対して能動的に物理的に介入するような実験を行うわけにはいかないので、その点ではまだまだ進展していないという。「ヒトに対する実験は非常に限られている」のが現状だ。

当たり前だが、マウスの脳とヒトの脳を見ると、大きさもシワのより方などの構造も非常に違うので、マウスで確かめられたからといって、ヒトでもそのまま同じだとは限らない。ただし、記憶するという能力はほ乳類だけでなく、もっと下等な動物たちも持つ機能であり、そうした基本的な回路や、その中で起こっている法則などは共通しているのだそうだ。

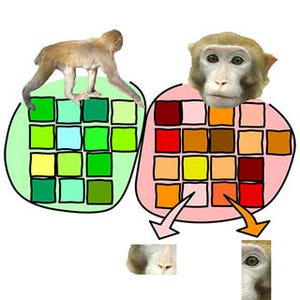

また、記憶の中でももっと細かい特殊な現象を対象にしようとすると、マウスでは研究できないだろう、という。そこで、マウスでやったり、もっと高等なサルでやったり、あるいは逆にマウスよりももっと下等なハエでやってみたりといろいろな生物を使って、原理を調べていくことになるとした。

日本版NIHは必要なのか?

続いての質問は、「米国でもNIHなどの基礎研究の予算が減ってきており、2014年から計画されている「Brain Initiative Project(BIP)」(画像21:モデル動物を使用して神経回路の全容解明を目指し、10年間で30億ドルの予算が投じられる)も出口としてITや薬剤に応用するといっているが、日本版NIHは必要なのではないか」というもの。

ただし、それに対して利根川センター長は、「そうじゃない、それは古い知識」だと否定。BIPの予算で最も多く占めるのがNIHからのものなので、NIH内にコミュニティが作られ、科学者が30~40人ほど集まって何度もワークショップが開催されてディスカッションが行われた。

そして、どういう風に研究を進めていくか、どういう研究をしていくかということが30ページほどのレポートにまとめられて発表されている。それによれば、応用しやすい方向の研究を主にやるとはまったく書いてないという。

もちろん、応用につながった方がいいのは間違いないが、逆に基礎研究をしっかりやるとしているとした。決して、基礎研究のための予算を減らして応用研究の方につぎ込もうとしているわけではなく、逆だとしている。はっきり、基礎研究の方が大事であると書かれているという。

また先ほどのBSIの第三期中期研究計画(画像16)は、米国のBIPなどが発表される前に作られたもので、神経回路を研究していくべき、新しいテクノロジーを開発すべき、病気のモデル動物を作っていくべき、ということを先に提唱している形だ。よって、BSIの計画はBIPなどを真似したものではなく、必然的に同じ方向を目指す形になったのだという。

世界中の優秀な脳科学者が必死になって全力で考えたら、ベストの方向として同じ方向が選ばれ、どこの計画も強調されている部分は少しずつニュアンスが異なるものの、基本的には似た方向になるのは当然なのだそうだ。よって、米国とは違う日本だけの脳科学などというものは存在しないとする(日本の強み(画像22)、というのはある)。

ちなみに、BIPはオバマ大統領が提唱したことから「オバマ・イニシアティブ」とも知られているが、決して応用を目指したものではなく、むしろその逆だという。基礎研究全体の予算、NIHのバジェットが減っているので、あまりに減っては大変だとして、周囲の人間が意見して、オバマ大統領がインパクトのある発言をしたということが事実だという。ただし、前述したNIHが発表したレポートはまだ暫定的なものなので、2014年6月頃に最終バージョンのレポートが発表されるため、変わってくる部分もあるかも知れない。

また米国の特徴としては、非常に民主的なところがあり、日本的なようにトップダウンの「この研究者はいい仕事をしているからこの研究者に予算を上げよう」というような方式は採らない。誰でも申請できるようになっていることが大きな特徴だという。

おおよそこれこれの線に沿ってどういうところを強調するかといったガイドラインをコミュニティで作るのだが、それに沿って我こそはと思う研究者が、申請していいというわけだ。そしてそれを審査して、これまでのNIHの手法とまったく変わらない方法で、脳の神経回路とテクノロジーに重点を置くプロジェクトが取り上げられ、促進していくのである。少なくとも米国は今はそうなっているし、これからもそうなるだろうとしている。

さらなる質問では、「「日本人研究者も基礎研究の成果が応用に活かされていないのは問題だ」と発言する人もいるが、応用も考えるべきでは?」というもの。それに対しては、「だからといって、基礎研究のお金を減らしていいものではないだろう」という利根川センター長。「研究者がいってるって、誰だそれは!」として、会場が爆笑。

これについてはあくまで筆者の個人的な考えだが、応用に力を入れるのは悪いことではないと思うが、基礎研究用の予算を削るという点が間違っているのはいうまでもないだろう。簡単にお金を増やせるものでもないが、基礎研究と応用とではそれぞれ別に予算を確保すべきなのはいうまでもない。基礎研究をないがしろにしたら、将来的に応用面で先細るだけだ。

天下りでロクに仕事もしないくせに高い給金をもらっている人間や、自分たちの存在意義を示す為だけにアヤしい使われ方をしている助成金など、まだまだいくらでも一部の人間が私腹を肥やすような無駄なお金の使い方がされているところはあるわけで、本当は、そういうところをなくしていけば、もっと予算はかき集められるはずである。とはいっても、そう簡単にいかないのはわかるのだが、実際問題、そこら辺は何とかしてほしいところである。

話を戻して、利根川センター長は「基礎研究できちんと成果を上げている人がいってるのか?」とし、その記者が「昔上げていた人」というと、「昔上げていた人の話なんかいうことを聞く必要はない!」と一刀両断でさらに会場を爆笑の渦に誘った。

そして、「今、一生懸命基礎研究をして成果を上げている人の話を聞いて上げてください」という。さらに利根川センター長の歯に衣着せぬ物言いは続き、「一線から外れた人なんて何を考えているかわかったもんじゃないからね。いわゆる、「大御所」の意見なんか、聞くべきじゃない!」とした。ただ、この点について筆者的には、そうすると利根川センター長の今回の講演はどうしたらいいのか答えが出ないことになってしまって困ることになるのだが(笑)。

「ともかく、今、一生懸命基礎研究をして成果を上げている人を取材してもらいたい」とした。さらにその記者に対しては、「あなたは応用をもっとやるべきだと騒がれていて、それを重視すべきだという意見に沿っているから、きっとそういう風に聞こえるんだよ」とし、もはや質疑応答の形をなしていない状態に(笑)。質疑応答で記者をある意味説教するような先生は、さすがノーベル賞受賞者という感じである。

利根川氏が注目する世界の研究とは?

次の記者は、「先生も大御所だと思いますが」という出だしに対し、即座に「僕は大御所じゃない。まだ脳科学を初めて15年しか経ってないから、僕はアシスタントプロフェッサー(日本でいえば助教)だから」という、それはヘリクツでは? みたいな気もするのだが、ともかく自分は大御所じゃないそうである(笑)。

ともかく質問は、そんなノーベル賞受賞経験を持つアシスタントプロフェッサーが注目しているもの、世界で活発な研究や新技術などを教えてほしい、というものである。

それに対しては、「これまで説明したでしょう」という答えでまたもや報道陣を笑わせたが、さすがにそれではかわいそうに思ったのか、おさらい的な形で、これまでも行われ、今後も続けられていくであろう研究手法を挙げた。その1つが、まず分子レベルでの研究である。

次に、脳の電気物理学、発火(アクションポテンシャル)の研究として、ちょっといたたまれない話だが、マウスを殺して脳を取り出し、そこに電極を差し込んでニューロンの結合の様子を見てインタラクションがどう起こるのかというのを見る方法もある。

もっと別の方法としては電極をマウスやラットが生きている状態で入れて、行動していたり記憶を作っていたりする時にどこでどういうアクティビティが起きるか、パターン変化が起きるかということを計測する方法もあるが、ここが非常に重要だといい、これからエキサイティングになるのが、1個や2個の電極を入れるのではなく、何千個というマイクロ電極を1度に入れる従来よりも発展させた手法だとする。そしてそれらをコンピュータにつなげて、研究者がセットアップすれば多量のデータがすぐにでも出てくるというものになるという。ただし、問題はそのビッグデータを分析する部分であり、その分析技術を開発する必要があるというわけだ。

BSIの進める5カ年計画の中にはそうした新分析技術の開発も含められており、理研はRIKEN-MIT Center for Neural Circuit Geneticsとして、マサチューセッツ工科大学(MIT)と連携しているが、MITの研究者がすでにそうした技術を開発しているそうだ。

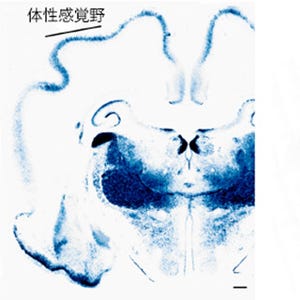

また、「イメージング」、つまり顕微鏡を使う方法も重要だという。前述したがマウスの脳全体を処理すると透明になる試薬ScaleA2(画像23)を利用して、マウスの脳の奥深く、8mmの深さまで見る技術などが開発されている(画像24)。なお、透明ではない場合は上から見て0.2mmぐらいの深さまでしか見られないそうで、40倍も深くまで見られるようになり、より立体的な脳の構造の観察を行えるというわけだ。

よって、イメージング、生理学、遺伝学、光遺伝学(オプトジェネティクス)、そして分子細胞生物学、ふるまい学というこれらすべてを合わせることが、脳科学、神経回路の研究をするということなのである。さまざまなテクノロジーを組み合わせないとできないというわけで、この方向が今、エキサイティングというわけだ。そして心のさまざまな現象があるわけだが、それぞれについて的を絞って研究を進めていくとしている。

心の現象の、例えば記憶だったら会話などが重要な働きをしている。これはできごとの記憶。もっと非常にオートマティックな記憶だったらどこという具合で、それぞれさまざまな領域について、もっと細かく回路の機能を突き止めていく。

さらに、それを光遺伝学(画像25)という強力な方法を用いて、光で操作できるタンパク質を操作してゲノムの中に取り込ませてしまって、それが脳の中のある一部にある細胞、あるいはある回路の細胞にのみ発現するようにするという技術を使うのである。

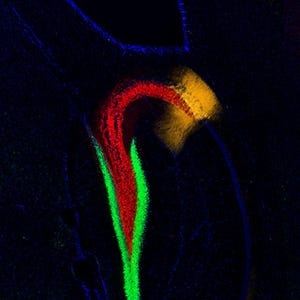

これらをすることによって、海馬の中のある特殊な記憶を持っている細胞を赤く染めることが可能だ(画像26)。しかもその細胞を光遺伝学の技術で活性化すると、動物が記憶を発現してくるという。「誤りの記憶」とは、そうして行っているのである。こうして、マウスの脳を操作しているというわけだ(もちろん、ヒトには倫理的な問題で行えない)。

こうして、新しい記憶を人工的に作らせるということが可能となっているのである。こうした記憶関連以外にも、知覚や筋肉などの分子モーター(脳や神経で制御している)なども対象だとした。その上、大風呂敷を広げるならば、例えばマウスで全部の回路を解明するということをいうわけだ。

|

|

|

画像25(左):光遺伝学(オプトジェネティクス)は、神経回路を光で操作できる革新的な技術の1つ。 画像26(右):記憶が作られるのに重要な「海馬歯状回」(マウスのもの)の血管(赤)と、成人後に新生した神経細胞を標識したもの |

|

米国に対して日本はどういった取り組みをしていくべきなのか?

さらにもう1つの質問。欧州の「Human Brain Project(HBP)」(画像27)がモデリングしたあとにコンピュータシミュレーションをするというイメージで、米国のBIPは調べていくとすると、その中で日本はどんな方法をやるのがいいのかを利根川センター長の考えを聞かせてほしい、というものだ。

利根川センター長は、「シミュレーションも結構で、HBPの責任者のHenry MarkramはMITで雇おうとしたぐらい。彼はシミュレーションが好きなのでそれを前面に出してやっているが、懐疑的に見ている人も多いのも事実」とした。一方で米国のBIPはそういう意味ではオーソドックスで、例えば、マウスの脳で行われていることすべてを同定していくと。ただし、これは10年かけてもできないと思うという。

それで日本はどうするか。利根川センター長が思うところでは、米国や欧州がどのようなことをしようが関係なく、これまで行ってきたことを続けるべきで、さらに投資して、もっと強力にやるべきだと思うとした。それが、米国や欧州のプロジェクトとオーバーラップしようがしまいがどうでもいいとする。先ほども述べているが、「日本特有の脳科学など、存在しない」とした。

それをわざわざ、米国や欧州で使われていない動物を使おうとかそんなのは邪道。そんなことをしてしまったら、ますますやりにくくなってしまうとした。向こうに先を越されたから、向こうが使ってない動物をわざわざ使って難しいことをやれば、不利になってしまうというわけだ。

利根川センター長自身は、コンペティションというのは大いにやったらいいという。ただ、同じような研究をしていても、アイディアはそれぞれの科学者・研究者の脳の中で起こっているわけで、必ずある頻度で、日本の科学者・研究者でもユニークなことを考えて、何かを発見する人は出てくる、としている。

「だから、体制さえしっかり作っていけばいい」という。若い科学者や研究者が自由に考えていることを実際に研究に移せるような体制を作らなければいけないというのだ。利根川センター長がいう若い人というのは30代ぐらいの人たちのことで、まったく独立させてやらせて、「100発撃ったら5、6発当たればいい」とする。全員が100発100中なんてことはあり得ないわけで、そんなことは歴史が証明しているとした。だけど、5、6発当たれば、それでいいという。「普通は当たらないんだから、だからこそ、体制を作ることが大事だ」とした。

それから、競争を避けるようなやり方では、利根川センター長自身は不利になると思うとする。そして改めて、サイエンスに「日本特有」などというものは存在しない、と念を押す。「世界共通」とした。だから、得意で「好きかどうか」。好きであるということは非常に重要だということで、「これをぜひともやりたい!」というのがなかったら、波及は起きないとする。

全体のフレームワークとして、いろいろな技術を組み合わせて「回路を研究する」というガイドラインを出しており、BSIの5カ年計画と、向こうの方が細かくは書いてあるというが、米国のBIPとはほとんど変わらないという。よって、「日本特有のことをやろうとは思わない」と利根川センター長は述べる。そして、「これもね…(小声で)きちんと書いてほしいのよ」として、またもや報道陣を笑わせた。

今やらなければ将来のライフサイエンス分野に日本は存在しなくなる

まず大事なことは、「脳科学は重要だ」ということ。何度も利根川センター長の言葉を載せてきたが、10年や20年で終わるものではないのである。22世紀を迎えてもまだわからないところだらけかも知れないのだ。そしてなぜ重要かというのは、今、脳の基礎研究をやらなかったら、「将来のライフサイエンス系の科学は日本には存在しなくなるから」ということだ。

少し大げさとは思うが、「がんの研究なんかはもうミステリーはない」と利根川センター長はいい切る。もう仕組みはわかっているので、「あとはやるだけだ」ということらしい。それに対し、脳というのは「本当にわからないことだらけ」というわけだ。だからミステリーがあるのである。そのわからないことを旗艦として、そこに予算を投入することこそ国のやるべきことだとした。

また、外国が研究しているからするのではなくて、そういうことは関係なしに基礎研究にもっとお金を投入すべきだとした。何度もいうようだが、「それを応用研究に回すなんてとんでもない話だ」と利根川センター長。基礎研究のための予算を削って応用に当てるなんてことをしたら、「今から10年後の応用が廃れてしまう」とも。基礎研究の発見が常時ある程度あるから、その内のほんの一部が応用研究の種になるのだとしている。

以上、かなり長くなったが、利根川センター長の講演を極力そのままフォローしてみた。利根川センター長が納得のいっていないことをしようとしている某省などについては、講演の中では歯に衣を着せない言動でそのものズバリ省名を出しているのだが、ここでは一応伏せさせていただいた。

ともかく、快刀乱麻的な、さすがはノーベル賞受賞者はひと味違うという直球勝負の非常に面白い講演だったので、読者の方も機会があったら、利根川センター長の講演をぜひ拝聴してほしい。きっと、笑わせてもらえると同時に、考えさせてももらえるはずだし、学べることも多いはずである。そんな利根川センター長が率いるBSIの活躍と、ひいては日本の脳科学研究の進展を期待して、終了とさせていただく。