総務省は2022年9月1日、令和4年度版の「周波数再編アクションプラン」の案を公開し、意見募集を経て今後正式に新しい周波数再編アクションプランが公表されると見られています。

現行の案から5G向けの周波数割り当てを中心に、今後携帯電話業界に大きく影響してくる可能性のある要素を確認してみましょう。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。

5Gに4つの帯域の割り当てを検討、課題は

総務省が毎年公表している、国として今後どのように周波数割り当てをしていくかの方針を示す「周波数再編アクションプラン」。令和4年度、つまり2022年度版のアクションプランに関しても、2022年9月1日にその案が公表されており、意見募集を経て今後正式版が公開されるものと考えられます。

この周波数再編アクションプランでは、電波を活用するさまざまな事業に関連した周波数の確保や活用に向けた取り組みが示されていることから、その内容は放送や衛星通信、無線LANなど多岐にわたります。

しかし、5Gという観点からはやはり、5Gの普及やその高度化に向け、モバイル通信向けにどのような周波数帯が、どのような形で割り当てられるのかが注目されるところです。

そこで、公開された案の中からモバイル通信に関連する内容を確認してみましょう。まずは5GやBeyond 5Gなど携帯電話網に向けた新たな周波数の帯域を、今後どれだけ確保しようとしているのかという点ですが、案では2025年度末までに40MHz幅増やすとされています。

具体的には40GHz帯、26GHz帯、4.9GHz帯、そして2.3GHz帯を割り当てるとされています。

ただ、2.3GHz帯はすでに2022年5月、ダイナミック周波数共用を活用することを前提に、KDDIと沖縄セルラーに免許の割り当てが決まっていることから、注目されるのは残り3つの周波数帯ということになるでしょう。

案ではいずれも令和7年度(2025年度)末までに5Gへの周波数割り当てを進めるとされていますが、いずれも現在使用している他の無線システムが存在しています。

実際、4.9GHz帯と26GHz帯はいずれもFWA(Fixed Wireless Access、固定無線アクセスシステム)に用いられており、4.9GHz帯はデジタルデバイド解消に向けた光回線の代替用途、26GHz帯は中継局や無線エントランス回線などに用いられています。また40GHz帯は一部が放送用FPU(Field Pickup Unit、無線中継伝送装置)に使用されています。

そうしたことから、これらの周波数帯は既存のシステムを他の周波数帯に移して5G用に空けることが検討されているようです。ただ26GHz帯や40GHz帯はダイナミック周波数共用を適用し、既存システムと共存の上で割り当てる可能性もあるようです。

また、案ではもう1つ、2.6GHz帯の割り当てについても言及がなされています。こちらは衛星通信システム「N-STAR」が利用していることから、2.3GHz帯と同様ダイナミック周波数共用の適用を前提とした割り当てが検討されているようです。

ただ、2.3GHz帯の免許申請をしたのがKDDIグループのみであったように、ダイナミック周波数共用を用いた周波数帯の免許は、既存システムへの配慮が必要で使える場所や時間帯が大幅に制限されるため、不人気で獲得に乗り出す事業者が出てこないという課題も見えてきています。

とりわけ今後割り当てられる高い周波数帯の電波は、割り当て時に周波数オークションが適用される可能性が高いだけに、ダイナミック周波数共用の存在が周波数の価値を大きく変えることになるかもしれません。

ローカル5Gの改善や衛星通信の実現に向けた検討も

他にも、今回の周波数再編アクションプラン案ではローカル5Gに関する新たな施策についても言及がなされています。

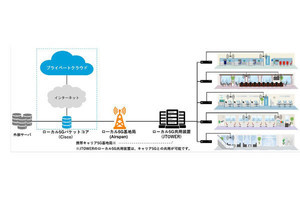

それは現状、限られた建物や敷地内で利用されることを前提に割り当てられているローカル5Gを広域で利用できるようにしたり、海上で利用できるようにしたりすることを検討するというものです。

こうした検討がなされるのは、ローカル5Gの利用が特定の場所に限られることで、地域BWA(Broadband Wireless Access)と同じような活用ができないなどの制約が、事業者側の不満として挙がっているからこそでしょう。

ローカル5Gは高い期待の一方で導入に向けたハードルが高く、商用利用がなされるケースが非常に少ないことが大きな課題となっているだけに、より利用しやすくするための制度改善が期待されます。

そしてもう1つ、これは5Gに限った話ではないのですが、ここ最近大きな注目を集めているスマートフォンと衛星との直接通信の実現に向けても、今回の周波数再編アクションプランの案では検討の方向性を示していました。

具体的には、1.7GHz帯/1.8GHz帯を「国際的な調和等の観点に留意しつつ、周波数共用を含めた技術的条件や免許手続きの在り方などについて必要な検討を行う」としています。

1.7GHz帯を用いて衛星と直接通信する案は楽天モバイルが「スペースモバイル計画」で打ち出しているもので、今回の案ではその実現に向けた具体的な検討が進められることが明確にされたといえます。

具体的には、1.7GHz帯/1.8GHz帯のうち、アップロード用として1730~1750MHz、ダウンロード用として1825~1845MHzを確保することを検討しているようです。

また、衛星と地上のコアネットワークにつながるゲートウェイをつなぐフィーダリンク用の電波として、アップロード用に45.5~42.0GHzと47.2~50.2GHzを、アップロード用として37.5~42.5GHzを確保することが検討されているようです。

ただフィーダリンク用のアップロード用帯域は5G向けに割り当て予定の40GHz帯と重なる部分が多いので、いかにして衛星通信と5Gの双方を両立するのかが注目されます。

このほかにも案の中にはBeyond 5G、要は5Gの高度化や6Gに向けた取り組みを推進し、テラヘルツ波など一層高い周波数の活用に向けた技術開発をしやすくするための制度整備などについても触れられていました。

もちろん、この内容は執筆時点で案の段階ですし、さまざまな利害関係者がいることから記述された内容を実現する上でも多くのハードルがあるのですが、日本の通信産業の技術と市場発展のためにも5G、Beyond 5Gを強化するための電波政策に期待したいところです。