5Gのインフラ整備拡大に向けた新たな取り組みとして、活用が進められつつあるインフラシェアリング。とりわけ注目されているのが、採算性の問題から整備が進みにくい地方でのインフラシェアリングであり、すでに複数の企業が実現に向けて動きを見せているようです。その現状を確認してみましょう。→過去の回はこちらを参照。

地方での5Gエリア拡大に向け官民で積極的な動き

高い周波数帯を活用する5Gの性能を発揮するには、4Gより多くの基地局を設置する必要があるとされています。ですが携帯各社が今まで通りの方法で基地局を設置していくと、当然ながら今まで以上のコストがかかってしまいます。

そこで、基地局の設置コストを抑えるための取り組みもいくつか進められており、その代表例となるのがインフラシェアリングです。

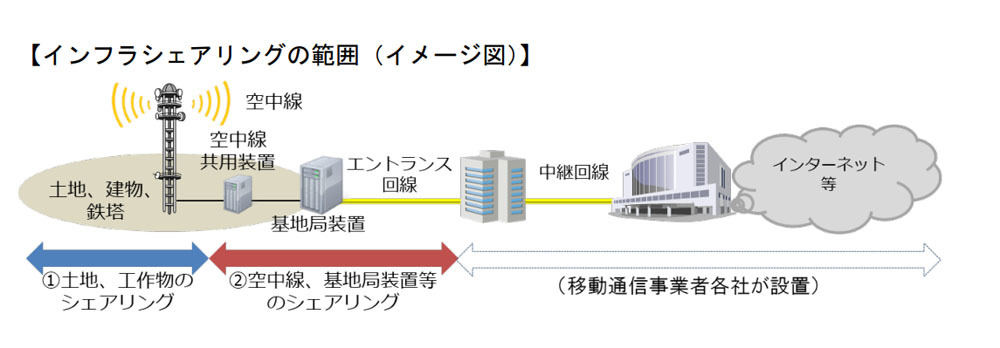

これは第10回でも説明していますが、要は複数の事業者が1つの鉄塔やアンテナ、基地局などを共用してエリアを広げるというもので、海外の多くの国ではすでに積極的に活用されています。

実は国内でもインフラシェアリングはすでに活用されており、例えば大規模商業施設内や鉄道のトンネル内などは、設備を置く場所が限られるので複数の会社が個々にインフラ整備をするのは難しいことから、企業や団体が主導して複数企業のネットワークを共用できるようにしていることが多いのです。

代表的な例でいえば、地下鉄やトンネルなどのネットワークは、公益社団法人の移動通信基盤整備協会(JMCIA)が主導して整備が進められています。

しかし、現在注目されているインフラシェアリングは、より具体的に言えば地方でのネットワーク整備におけるインフラシェアの活用です。

少子高齢化が進む日本では地方を主体に人口が大幅に減少している地域も多く、携帯電話会社が従来通りネットワーク整備を進めると採算が合わないという場所も増えているのです。

ですが政府は逆に、そうした地方にこそ5Gのネットワークを整備し、5GとIT技術の活用によって少子化の影響を補うサービスを実現することに力を入れています。とりわけ現在の岸田文雄氏が内閣総理大臣に就任し「デジタル田園都市国家構想」を掲げて以降は、地方でのネットワーク整備とIT技術の導入を重要視するようになっているのです。

携帯各社の負担を抑えながら地方での5Gエリア整備を加速するため、政府はインフラシェアリングの活用に積極的に動くようになりました。

実際、総務省は2018年に「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を策定。以後もインフラシェアリングを活用しやすくするための改訂が進められています。

多数の鉄塔を確保するJTOWER、新たな参入の動きも

携帯電話会社側も、政府主導による料金引き下げによって経営に大きなダメージを受けていることもあって、インフラシェアリングには前向きな姿勢を見せています。KDDIとソフトバンクは2020年に、地方での5Gインフラシェアリングを進める合弁会社「5G JAPAN」の設立を発表しています。

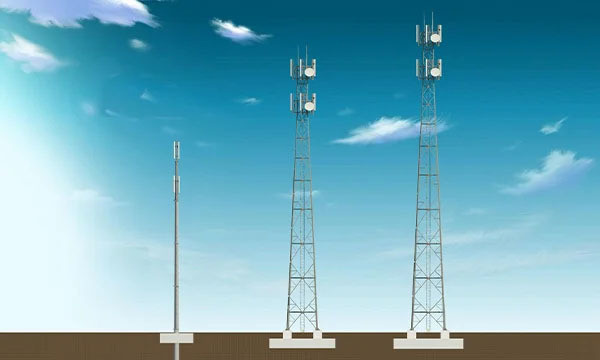

しかし、より大きな動きとなったのがNTTドコモです。それは2022年3月25日、インフラシェアリング事業を手掛けるJTOWERに、NTTドコモが保有する最大6002基の鉄塔を譲渡すると発表したことです。

-

NTTドコモは2022年3月に、最大で6002基もの鉄塔をJTOWERに譲渡すると発表、自前でのエリア整備からインフラシェアリングの活用へと方針を大きく転換している。写真は譲渡対象の鉄塔イメージ(プレスリリースより)

それ以前にもJTOWERは、NTT西日本、NTT東日本からも鉄塔を取得。インフラシェアリングに活用する鉄塔の取得に積極的な動きを見せているのです。

実はJTOWERの最大の株主はNTTなので、一連の動きにはインフラシェアリングでグループ全体のインフラ投資コストを抑えたいNTTの意向が働いている、という見方もできるかもしれません。

ですが通信会社が自ら投資してきた、インフラの要となる多数の鉄塔を他社に譲渡するというのは従来見られない動きでもあるだけに、地方でのインフラシェアリング実現に向けいかに積極的に動いているか、という点は理解できるのではないでしょうか。

そして、地方でのインフラシェアリングに積極的な動きを見せているのはJTOWERだけではありません。

不動産開発を手掛けるオーストラリアのレンドリースという企業も、2022年5月31日に子会社のTower Podsを通じて新たに約50基のインフラシェアリング用鉄塔を建設・所有すると発表しているのです。

実はレンドリースはこれまで、日本で携帯電話会社の基地局建設に関するマネジメント業務をしたり、約4000本の基地局向けコンクリートポールを供給したりするなど、基地局整備に関連する豊富な業務実績を持っています。そうした実績を生かして本格的なインフラシェアリング事業へとビジネスを拡大することが狙いとなるようです。

官民ともに積極的な動きを見せているだけあって、今後地方でのインフラシェアリング活用は急速に進むものと考えられます。

ただ一方で、インフラシェアリングが進むと基地局や鉄塔などの集約化が進んでしまうため、自然災害が非常に多い日本では、1つの施設が大規模災害に遭うと4社のネットワークすべてが使えなくなるケースが増え、従来より一層災害に弱いインフラとなってしまうのでは?という懸念もあります。

現在はメリットが前面に打ち出されているインフラシェアリングですが、インフラシェアリングの活用が進んだ後、どのような課題が生じてそれにどう対処していくのか?という点にも注目していく必要があると筆者は考えています。