ローカル5Gのサービス開発拠点として利用されている“ラボ”ですが、実際にはどのような環境とシステムが用意されており、ローカル5Gを利用したい企業はどのような環境を用意し、どのようなサービス開発が進められているのでしょうか。→過去の回はこちらを参照。

2022年8月9日に説明会を実施した富士通の「FUJITSUコラボレーションラボ」の事例から確認してみましょう。

ラボはパートナー企業との共創拠点、好評で増設も

多くの企業がローカル5Gに向けた取り組みを打ち出していますが、中でも国内で最も早くローカル5Gの無線免許を取得し、ローカル5Gのシステム運用を開始したのが富士通です。

その富士通が2022年8月9日にメディア向け説明会を実施し、同社のラボを活用したローカル5Gの取り組みについて説明しました。

富士通はローカル5Gによるデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向け、デバイスからサービスまで統合して提供する必要があると考えているとのことですが、その実現に向けては富士通だけではなく、さまざまな企業とのパートナーシップが必要と判断。

そこで、同社では2020年10月より「ローカル5G パートナーシップ」を展開し、通信系デバイスだけでなくロボットやセンサなどのデバイス、そしてアプリケーションやプラットフォームを持つ企業が集まってユースケースの創出やソリューション開発などを進めています。

そのための拠点となっているのが、2020年3月に設立された「FUJITSUコラボレーションラボ」。富士通が用意したローカル5Gのネットワークを利用した検証などができるだけでなく、5GやAI、さらにはエッジやクラウドなどの技術者も常時在籍してパートナー企業との共創を進めているとのことです。

FUJITSUコラボレーションラボは、2022年7月末時点で164件の検証を実施するなど多くの企業に利用されているそうで、1つのラボだけでは需要に対応できなくなったことから2021年12月にはラボをもう1つ増設。現在は2つのラボ環境が用意されています。

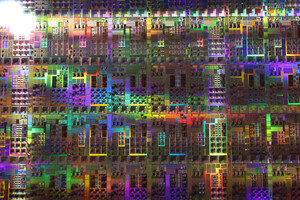

そのラボ内には富士通のローカル5Gシステムが構築されているのですが、運用されているシステムは大きく3つに分かれています。

1つ目はミリ波を用いたノンスタンドアローン(NSA)運用のもの、2つ目はサブ6の帯域を用いたスタンドアローン(SA)運用のもの、そして3つ目は同じサブ6のSA運用ですが、2021年12月より提供しているより低価格な「FUJITSU Network PW300」スターターキットで構築されたものになります。

-

FUJITSUコラボレーションラボ内にあるローカル5Gのネットワーク環境。ローカル5Gで用いられるミリ波のNSAとサブ6のSA、双方の環境が用意されているのに加え、各種エッジサーバーなども設置されている

ただ、ラボ内にはローカル5Gと比較などをするため携帯電話会社の5Gネットワークも用意されており、具体的にはNTTドコモの5Gネットワークが構築されています。他にもエッジサーバやクラウドなども用意され、サービス開発に必要な環境も一通り整えられています。

また、ローカル5Gのシステムに接続できるデバイスについても、ルータ型からパソコン型、USBドングル型など10種類のデバイスが用意されており、ローカル5Gで課題となっていたデバイスの充実度が徐々に高まっている様子を見て取ることができます。

一方で最近ではローカル5G対応の通信モジュールを、利用したい機器に直接組み込むという動きも進みつつあるようです。

現在は映像のAI解析がメイン、今後は屋外での展開も

そのローカル5Gを活用したパートナー企業との共創事例もいくつか紹介がなされており、中でも多く見られたのはAIによる映像解析にローカル5Gを活用するものです。

高速大容量で低遅延、なおかつ免許が必要なので電波干渉の心配が少ないローカル5Gを使えば高精細の映像を安定した品質で伝送できることから、AIやカメラ、エッジ技術などに強みを持つ企業と連携してリアルタイムに映像のAI分析をするシステムの開発が積極的になされているようです。

-

Acuity社との共創による映像のAI解析システムの事例。大容量通信を低遅延で実現するローカル5Gの活用により、0.5秒程度の遅れでリアルタイムに人の動きをAIで分析、密になっているかどうかを確認できる

さらに、その応用としてAIによる画像処理技術を持つAcuity社との共創により、高精細カメラの映像を用いてミリメートル単位での位置測定を実現するシステムなども実現しているとのこと。

説明会ではローカル5G対応のカメラ端末を用い、天井に設置されたカメラの映像を基に位置を測位、それをAGVに用いて専用のガイドなどを用意することなく正確に走行できる様子を披露していました。

そしてもう1つ、新たな取り組みとしてアピールされていたのがKDDIとの共創事例です。これはリアルとバーチャルを融合したメタバースによるコミュニケーション体験を実現するもので、リアルの店舗とバーチャルの店舗が融合し双方の顧客同士でコミュニケーションしながら買い物ができるというものになります。

ラボに用意されたリアルの店舗を模した環境にはローカル5Gで通信できる環境が用意されており、カメラの映像から人物の行動を読み取ってそれをバーチャル空間上の店舗にその動きを再現。

それに加えて店舗から離れた場所からも、スマートフォンアプリなどを使ってリモートでバーチャル空間上の店舗に参加することができ、音声などで実店舗にいる人とコミュニケーションしながら距離を超えた共通の買い物体験ができる仕組みの実現が検討されているようです。

ラボでさまざまな企業との取り組みを進めている富士通ですが、今後はFUJITSUコラボレーションラボによる屋内での検証環境だけでなく、2022年6月に同社の那須工場に設けた屋外での検証環境も活用し、ドローンや広域でのAGVの運行試験など、より幅広いシステムの検証ができる取り組みを進めていくとのこと。

また、システムインテグレーターのTISが2021年にオープンした「TIS DIGITAL Innovation Center」で富士通のローカル5Gシステムを活用していることから、今後は同ラボとの連携や共同でのプロモーションなども進めていきたいとしています。

富士通によると、すでにラボでの共創から商用利用が進んでいる事例もいくつか出てきているそうで、商用利用を前提とした引き合いも増えてきているとのこと。

ラボの利用者もローカル5G開始当初のような「とりあえずローカル5Gで何かしたい」という人ではなく、具体的な目的を持つ人が多くなっているそうで、ローカル5Gを取り巻く環境が徐々に変わりつつある様子も見て取ることができます。

実証実験から先の商用利用になかなか進まないとされるローカル5Gですが、富士通をはじめ各社のラボでさまざまな取り組みが進められており、水面下での盛り上がりは続いていることは確かなようです。

そうした中から具体的な商用利用へと広がるサービスが続々登場することを期待したいところです。