KDDI総合研究所は2023年10月23日、同社の研究成果を公開するイベント「KDDI総合研究所 R&D成果公開2023」を実施しました。6Gなどの次世代モバイル通信から光ファイバー技術、さらにはデジタルツインなど幅広い技術を披露したKDDI総合研究所の研究内容から、同社が次世代通信に向け力を入れているポイントを探ってみましょう。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

光技術はファイバーだけでなく宇宙にも

KDDIグループのKDDI総合研究所は、毎年その研究成果を披露するイベントを実施していますが、2023年も10月23日に「KDDI総合研究所 R&D成果公開2023」としてその研究成果をメディアなどに披露しています。

KDDIは2023年、競合のNTTが主導する次世代のネットワーク構想「IOWN」の技術標準化を進める「IOWN Global Forum」に参画したことが大きな注目を集めました。それだけに今回のイベントで、傘下のKDDI総合研究所が研究成果のアピールの力を入れていたものの1つが「オールフォトニックネットワーク」に関する技術です。

その具体的な取り組みとしてアピールされたのは、第96回で触れた「マルチコア光ファイバー」や「O帯」と呼ばれる新しい帯域の活用など、光ファイバーを大容量化する技術が中心となっていました。そして、大容量通信に関する技術に力を入れている背景として同社が説明しているのが、モバイル通信の高速大容量化の影響です。

光ファイバーはモバイル通信においても基地局やコアネットワークなどを結ぶ重要な存在ですが、従来は無線よりも光ファイバーの方が圧倒的に大容量だったことから、光ファイバーの容量を気にする必要はあまりありませんでした。

しかし5G、そして次世代の6Gに向けた取り組みが進んでいる昨今、モバイル通信の大容量ニーズは一層高まると見られています。

最近でもNTTドコモが大都市部を中心に通信容量が不足して「つながりにくい」などの声が多く挙がり、評判を大きく落とす事態を招いていました。

ただ、今後モバイル通信が高度化すると、無線通信だけでなく光ファイバーの通信容量が不足して「遅い」と言われる可能性も高まってくるでしょう。それだけにKDDI総合研究所も6Gの時代に備え、光ファイバーの通信容量を増やす技術開発に力を注いでいるようです。

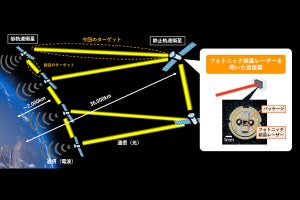

また、KDDI総合研究所は、今後に向けた光技術の新たな取り組みとして、京都大学と宇宙空間で光を活用した大容量通信の実現に向けた技術開発をしたことを明らかにしています。具体的には、小型かつ省電力で大きな光の出力が得られる「フォトニック結晶レーザー」(PCSEL)を衛星通信に活用するというものになります。

両者はPCSELを用いて、体積は大型送信器の1000分の1の体積ながら、それと同程度の出力を実現できる送信器を開発。

これに加えて伝達する情報に応じて光の周波数を変える「周波数変調」や、弱い光でも多くのデータを受信できるようにする「コヒーレント受信方式」などの技術を組み合わせることで、低軌道衛星と静止軌道衛星の間、およそ3万6000kmに相当する距離での通信を可能にしたとのことです。

5Gの高度化や6Gに向けてはNTN(非地上系ネットワーク)が注目されていますが、KDDIとしてはその宇宙上での通信にも光の技術を活用し、高度化を推し進めていきたい考えのようです。

デジタルツインで6G時代のユースケースを開拓か

しかし、KDDI総合研究所ではオールフォトニックネットワークに並ぶ重要な研究テーマとしてもう1つ、「デジタルツイン」を挙げています。

現実空間の情報を取り込んでサイバー空間上に再現するというのがデジタルツインですが、KDDI総合研究所としてはオールフォトニックネットワークがデジタルツインを支える基盤と位置付け、実生活に直接影響を与えるのはデジタルツインになると見ているようです。

そして、同社では現実空間の情報をサイバー空間上に再現するだけでなく、その上でさまざまなシミュレーションを実施し、それを現実空間に戻すフィードバックの部分まで取り組む必要があると説明しています。

スマートシティやヘルスケアなど、さまざまな分野にデジタルツインのフィードバックを取り入れることが大きな研究テーマになっているといいます。

そのための技術として、実空間上の3D物体を点群データにして再現し、その品質を維持しながら20分の1に圧縮する技術や、基地局を中心としたモバイル通信の「セル」の概念を変え、端末の位置に応じてエリアを形成する「セルフリー」の技術などの提示がなされていましたが、なかでもより身近な取り組みとしてアピールがなされていたのが、スポーツのコーチングに関するものです。

実際、同社は今回のイベントに合わせて、スポーツ用具などに内蔵できる小型・薄型の「力触覚提示技術」を開発したことを発表しています。

これは従来の言葉による指導では理解しづらい、体の動かし方やタイミングなどといった“コツ”を、力触覚提示技術などによって人間に直接伝えることで体で学べるというものです。

今回、この技術が導入されたのは卓球のラケット。卓球台には複数のカメラが設置され、カメラの映像からボールとプレーヤーの位置、姿勢、ラケットの向きなどを取り出しててサーバ送信、それを分析してボールを打ち返すのに理想的な位置やスイングのタイミングを算出。

それをラケットに伝え、ボールを適切なタイミングで打てるようラケットが動いて腕の動きをアシストするというもので、デジタルツインによりコーチングを実現しようとしていることが分かります。

実際に試してみたところ、確かにラケットが自動的に向きを変えてボールを適切な方向に打ち出してくれることが確認できました。

腕全体を動かす訳ではないので、ラケットをボールに当てるには腕を動かす必要がありますが、ボールを打つ時にラケットをどう動かせばよいかを実感しやすくなるのは確かです。

5Gだけでなく、6Gでもそのユースケースが開拓されていないことが普及を見据える上で懸念とされていますが、大量のデータを収集し、フィードバックするデジタルツインは性能の高いモバイル通信を生かすユースケースの1つとして期待が持たれているのは確かでしょう。

ネットワークだけでなくユースケースの開拓がうまく進むことで、6G時代には新しい通信規格へのスムーズな移行が進むことに期待したいところです。