海外の携帯電話会社に向けたオープンRANのサービス導入のビジネス化に力を入れているNTTドコモは、2023年9月27日にオープンRANサービス「OREX」のラインアップを発表。オープンRANの課題とされてきた導入コストやパフォーマンスの面でも優位性があることを打ち出していますが、成否を握る鍵はどこにあるでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

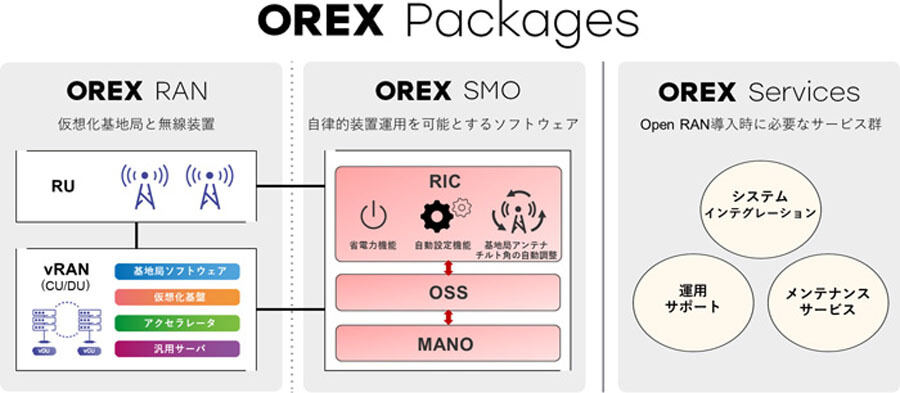

3つの取り組みを「OREX Packages」として提供

携帯電話のネットワークを構成する基地局など無線アクセスネットワーク(RAN)のインタフェースを統一化し、複数のベンダーの機器を組み合わせてネットワークを構築できるようにする「オープンRAN」。

携帯電話業界において、ここ数年来大きな注目を集めている一方で、性能や導入コスト、そして導入の複雑さなどさまざまな課題を抱えているのに加え、既存の携帯電話会社の多くは大手ベンダーによる機器をすでに全面的に導入していることもあり、実際の導入はまだあまり進んでいるとは言えません。

そうした流れを変えるため、オープンRANの市場開拓に向けた取り組みを積極化している企業もいくつかあり、そのうちの1社がNTTドコモです。

同社では、2021年に複数の通信機器ベンダーなどと「5GオープンRANエコシステム」を立ち上げ、海外の携帯電話会社がオープンRANの検証をしやすい環境を構築。2023年の「MWC Barcelona 2023」では、これを「OREX」とリブランディングし、複数の海外携帯電話会社とオープンRANの導入に向けた取り組みを進めていることを明らかにしています。

そして、2023年9月27日にNTTドコモは米国・ラスベガスで実施された「MWC Las Vegas 2023」において、OREXのサービスラインアップ「OREX Packages」を発表。具体的なサービス内容を海外の携帯電話会社に明示することにより、OREXの拡大を図るとしています。

-

NTTドコモは「MWC Las Vegas 2023」でOREXのサービスラインアップ「OREX Packages」を発表。OREXの本格的なサービス展開を推し進めることを明らかにしている(写真提供:NTTドコモ)

では、NTTドコモはOREXで何を提供しようとしているのでしょうか。NTTドコモのOREXエバンジェリストである安部田貞行氏によると、その中身は大きく3つあるとのこと。

1つ目はオープンRANの特徴を生かし、複数ベンダーの基地局を組み合わせて基地局を提供する「OREX RAN」。パートナー企業の強みを生かし仮想化基地局(vRAN)や各国の周波数に対応する無線装置(RU)を組み合わせ、顧客の要望に応じた基地局構成を実現できるとしています。

なお、今回の発表に合わせ、新たに日本電気工作や米Mavenir、韓国のHFRなどRUベンダー7社が新たなパートナーとして加わることも明らかにされています。オープンRANの特性を生かすべく顧客の選択肢を増やす取り組みも強化している様子が伺えるでしょう。

2つ目の「OREX SMO」は、RANの設計や運用をソフトウェアで自動化・効率化する仕組み。ハンドオーバーやサイレント故障の検知、電波の出力制御やアンテナ角度の調整など、携帯電話会社がネットワークを運用する知見をソフトウェアに詰め込んで自動化し、効率化を図るものになるそうです。

そして3つ目は「OREX Services」で、OREX RANやOREX SMOを使ってネットワークを構築する際の調達やシステムインテグレート、そして導入後のサポートを提供するものになります。オープンRANを活用したネットワークの機器選定から構築、運用、そしてサポートまで幅広い部分を担うことで、オープンRAN導入の敷居を下げるOREX Packagesの狙いとなるようです。

電力やコスト効率化をアピールも、5Gの停滞が懸念材料に

既存の携帯電話会社がオープンRANを導入する上では、導入自体の複雑さが大きなハードルではあるだけに、OREX Packagesがその障壁を下げるものになることは確かでしょう。だがオープンRANの導入に際しては他にも複数の課題があるとされており、主なものとしては電力消費とコストが挙げられます。

ソフトウェアと汎用のサーバによるvRANを用いたオープンRANの基地局は、電力消費が大きくなる傾向にあると言われてきましたが、最近ではロシアによるウクライナ侵攻以降のエネルギー高で電力コストが大幅に上がっています。

それだけに電力消費が大きくてコストが高くつくようであれば、携帯電話会社側としても導入するメリットがなく普及が進まないということになりかねません。

それゆえ安部田氏は、OREX Packagesの提供に当たって導入効果についてもアピールしています。導入する国や地域のインフラや、携帯電話会社が保有している設備などに応じて変わる部分もあるとのことですが、NTTドコモでの見積もりではOREX Packagesの導入によってTCO(Total Cost Ownership)を30%、消費電力を50%下げられるほか、ネットワークの設計や稼働に関してもOREX SMOなどの導入により50%削減できるとしています。

もちろん、これはパートナー企業全ての機器やソリューションの組み合わせで実現できる訳ではなく、あくまで特定の組み合わせによる試算となります。

それゆえ機器の組み合わせや導入する携帯電話会社の環境に応じてコストや消費電力などの増減幅は変わってくるでしょうが、一定の低減効果を見込めることを示したことは、顧客側の導入ハードルを引き下げる上で重要な要素となることは確かです。

また、NTTドコモ自身もOREX Packagesの導入に先駆けて、自社の5GネットワークにOREX RANとOREX SMOを先行導入。富士通のvRANソフトウェアとWind Riverのクラウド仮想化基盤、エヌビディアのアクセラレーターとインテルのプロセッサを用いた汎用サーバによって5GのRANを実際に構築・運用しているとのこと。自ら実績を示すことで顧客の安心感を高め、導入に結び付けたい様子を見て取ることができます。

-

MWC Las Vegas 2023の事前にエヌビディアが実施したプレスブリーフィング資料より。NTTドコモは自らのOREX Packagesを先行して導入しており、富士通のvRANソフトウェアとエヌビディアのアクセラレーターを用いた汎用サーバーで5GのRANを構築しているという

ただ、それでもOREXの成否を見据える上で懸念されるのが、一時期と比べ携帯電話会社側のオープンRANに対する投資意欲が落ちていること。安部田氏によると、その背景には世界的に5G自体に対する投資が落ち込んでいることが影響しているそうで、本格的な立ち上がりは2024年から2025年を見込んでいるようです。

5G、とりわけ5G単独の設備で動作するスタンドアローン(SA)運用のネットワークであれば、5Gと4Gのネットワークを分離できるので既存ベンダーの影響を受けにくくなることから、オープンRANを導入しやすいのです。

それだけに、4G設備との密な運用が求められるノンスタンドアローン(NSA)からSAへの移行が早いほどOREXには有利な状況が生まれそうですが、さもなければ既存の大手ベンダーにとって有利な状況が続く可能性が高いとも言えます。

OREXの成否は、5G SAの普及スピードが大きく左右する可能性が高いでしょう。5Gは世界的に見ても停滞傾向にあるだけに、OREX、そしてオープンRANの普及拡大を図るには5Gの導入機運自体を盛り上げることが不可欠とも言えるかもしれません。