AMDとIntelの市場シェアが逆転

記録的な暑さの毎日が続く今年の夏であるが、先ごろ衝撃のニュースが流れた。調査会社兼業界誌BCNが「AMDがCPUでインテルを大逆転、シェア6割乗せ」とAMDのDIY市場での大健闘を伝えたのである。

記事によると主要家電量販店、ECショップのPOSデータ集計の結果、CPU単体の売り上げでAMDが60%のシェアを獲得しIntelを凌いだという。理由としては昨年から続くIntel製CPUの品不足に加えて、AMDの新製品Ryzenシリーズの市場受けが良いことを挙げている。今年の夏のDIY市場でのAMD人気は熱い。

ただしこの記事では双方のCPUを組み込んだパソコンの市場ではIntelは依然として85%の圧倒的なシェアを持っているとも言っている。かつてAMDで24年を過ごした私にとってはまるでデジャブ(既視感)であった。しかし、私にとってはこれはデジャブではない。AMDがDIY市場でIntelを凌駕した事実は私の記憶が正しければ2度ある。最初は1998年のK6-2プロセッサーの時と、2000年のK7 Athlon/Duronの時だ。こうした現象は過去にもあったのだ。

DIY市場動向の重要性

DIY市場動向はパソコンを含む電子機器全体の市場動向の先を占う上で非常に重要な指標となる。下記が私の経験則でそう感じる理由である。

- 電子機器のコンシューマー普及プラットフォームとしての主役をスマートフォンに譲ってしまったパソコンであるが、その内部構造は基本的に同じである。

- スマートフォンユーザーの主な関心はアプリにあるので内部のハードウェア(特にCPU)については頓着がない。それに比してハイエンドのパソコンユーザー、特に自身でパソコンを組み立てるDIYユーザーは選択するハードウェアについては大きな関心を持っている。関心の対象はCPUを中心にしてメモリー、その他の最新の周辺デバイスであって、DIYユーザーの多くは最新の技術情報に常にアンテナを張っていて、総合的な購買判断をする。

- こうした理由で、CPU単体販売という非常に特殊なDIY市場でのトレンドはその後のパソコンその他の電子機器の最終製品の将来像を伺うための有力な手掛かりとなる。というのも、パソコンメーカーがCPUや他の周辺デバイスの新製品を評価し、自身の製品に組み込み最終的にパソコンとなって市場に出回るようになるには最低9か月を要するからである。

要するに、DIY市場で評価の高かったCPUは大体9か月後くらいに大手ブランドのパソコンに組み込まれて市場に出回るという事だ。CPUメーカーにとってDIY市場は規模こそ小さいが、DIY市場での成功はその後にブランドパソコンに組み込まれるはるかに大きいボリュームOEMビジネスの前兆となる事が多いので、CPUや周辺機メーカーはパーツビジネスの動向を非常に注意深く見ているのである。

AMDが先進的なK7アーキテクチャーで設計されたAthlonプロセッサーの650MHz版を発表したのは1999年の8月であった。それ以前にAMDが発表したK6シリーズは1997年の発表以来DIYユーザーの注目を集めていて、AMDのブランドはDIYユーザーを中心に広まり始めていた。そうした状況の中で発表されたAthlonはDIYのコアユーザーから大きな支持を得ることができた。

対抗するIntelはPetiumIIIの500MHz版をその2か月後に出すのが精いっぱいであった。出したと言っても、量産で出荷するほどの量ではなく歩留まりが極端に悪い中、AMDに対抗するためにぶつけてきたのが実情であったと思う。間もなくパーツ市場でのAMDのCPUシェアはじりじりと上がりだし、遂にIntelを超えるまでになった。その間、日本AMDのOEM営業チームはNEC、富士通、ソニー、東芝といった当時の大手パソコンブランドにAthlonを売り込みに躍起になっていた。

ハイエンド製品はIntelの新世代CPUと相場が決まっていたOEMパソコン市場でAthlonを売り込むのには多少時間がかかったが、AMDが2000年6月にK7アーキテクチャーの廉価版ブランドDuronを発表するに至って、ボリュームゾーンへのAMDのCPU採用は決定的となった。まずはボリュームの大きい中クラスの価格帯のデスクトップパソコンに各社が採用すると、このセグメントでのAMDの搭載CPUのシェアはどんどん上がっていった。

我々は毎週BCNやGfKが纏めるPOSデータをチェックしながら、AMDがIntelを超える瞬間を固唾をのんで見守っていた。果たしてその瞬間が来た。2002年6月にシェアが逆転すると、7月にはAMDの優位性は決定的になっていた。下記の図がその時に社内で見ていた資料である。

この後もAMDの進撃は止まらなかったが、Intelが違法な妨害行為を行いAMDはシェアを一気に失う。この辺の事情は過去に私がコラムで取り上げたのでご興味のある方はそちらをご参照願いたい。

健全な市場競争がもたらす消費者の利益

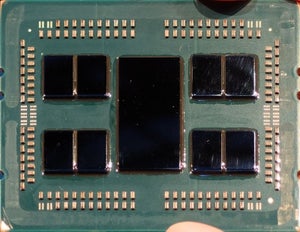

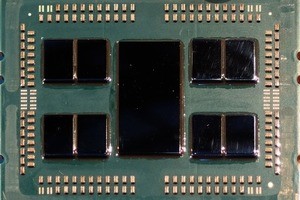

最近AMDはハイエンドサーバー用CPUであるEPYCの第2世代製品を発表した。1ソケットで64コア、128スレッドが可能となるかなりパワフルなCPUである。そのトランジスタ数は320億個であるというから、半導体微細加工技術の加速的な発展には往年の半導体関係者の私としてはただただ驚くしかない。

AMDのCPU開発エンジニアとTSMCの7nmプロセスエンジニアの絶え間のない努力の結晶と言えるだろう。この新製品の派生製品も間もなくDIY市場で出回ることとなるだろう。そしてその技術はその後パソコンに組み込まれて一般ユーザーの基に届けられることとなる。AMDのさらなる躍進を感じさせる。

市場での健全な競争原理が担保される限り技術の発展は加速的に進み、その利益を享受するのは常に一般ユーザーなのである。

著者プロフィール

吉川明日論(よしかわあすろん)1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、2016年に還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。

・連載「巨人Intelに挑め!」を含む吉川明日論の記事一覧へ