対空用のレーダーなら、陸上で設置・運用しても何ら不思議はないのだが、調べてみると、それ以外にも陸上設置のレーダーはいろいろな用途がある。今回は、そんな話をまとめてみた。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

侵入者検知用レーダー

例えば、駐屯地などの固定施設、あるいは国の重要インフラを防護する目的で、侵入者検知用レーダーを設置する事例がある。

イスラエルの「ELM-2114」

この手の製品としては、イスラエルのIAI(Israel Aerospace Industries Ltd.)が出しているELM-2114がある。サイズは17cm×13cm×5cm、重量1kgと軽量で、使用する電波の周波数帯はKバンドとされる。探知可能距離は人間で0.5km、車両で1kmと短いが、高い分解能は期待できよう。

ELM-2114は固定式の平面アンテナを使用しており、カバーできる範囲は90度となっている。これを4台据え付ければ全周をカバーできる理屈となる。

イスラエルの「ELM-2114」

また、個人携行が可能なぐらいコンパクトで、三脚に据え付けて使用するELM-2112 V8という製品もある。以前に書いたように、車両同士の交戦でレーダーを使うとの話はほとんど聞かないが、接近する敵の兵士や車両を見つけるために固定式のレーダーを据える場面であれば、話は違うようだ。

ELM-2112 V8が使用する電波の周波数はXバンドだから、ELM-2114より低い。車両なら6~13km、人間なら3~6.5kmの距離で探知できるとしているが、もちろん間に障害物がない場合の話だろう。どんな高性能のレーダーでも、地形や構造物に邪魔されたら、その向こう側は見えないゾーンができてしまう。

イスラエルの「ELM-2105」

さらに、ELM-2105もある。これはGSR(Ground Surveillance Radar)と称し、やはり地上の人間や車両を探知する。ELM-2112 V8は1面のアンテナを想定脅威の方向に向けて設置しなければならないが、ELM-2105は全周監視が可能との触れ込みだ。

ただし、重量は25~35kgと重いため、設置する現場まで車両に載せて運ぶか、車載化するのが現実的と思われる。

このほか、中国のハイクビジョンもこの手の製品を出している。

侵入者検知用レーダーによる探知の対象は生身の人間だから、サイズが小さい。しかも背景に紛れて明瞭な反射波を返してこない可能性が高い。徒歩で移動する人間のスピードはタカが知れているから、ドップラー効果に依存して背景と選り分けるのは難しい。

かような事情から、生身の人間はレーダーの立場から見るとハードルが高い探知目標といえる。しかし一方で、昼夜・全天候を問わずに使用できる利点もある。すると、誤探知の抑制、あるいは探知目標の正体確認といった観点から、レーダーを単独で使用する代わりに光学センサーと併用すれば、という考えが出てくる。

森林貫通レーダー

先に名前が出てきたIAIは、森林貫通レーダーELM-2112FPという製品も出している。製品名のFPは、foliage penetrating の頭文字であろうか。

例えば、敵軍の司令部や補給品集積所、通信拠点などといった重要施設を襲撃しようとした場合、開けた場所を横切って接近するのは、たとえ夜間でも自殺行為に近い。森林があれば、樹木に紛れて接近する方が見つかりにくい。

しかし、「矛と盾」の故事通り、誰か森林に紛れ込んで接近しようと企てる人がいれば、それを見つけ出す手段を考え出そうとする人もいる。そうして世に出た製品の一例がELM-2112FPというわけだ。

しかし、樹木の中に紛れ込んでいる人間を見つけるといっても、簡単な仕事ではなさそうだ。そこにいる人間だけでなく、枝葉もレーダー電波の反射源になる。しかも、枝葉は風に吹かれて揺れることがあるから、「静止している探知目標はキャンセルする」とはいかない。

そこでELM-2112FPの諸元表を見てみたところ、「おや」と思った。このレーダー、使用する電波はLバンド(0.5~1.5GHz)、波長は200~600mと長い。長距離対空監視用なら遠達性を重視してLバンドを使用する事例がいくつもあるが、人間で2.5km、車両で5kmの探知距離というELM-2112FPは、レンジを延ばすためにLバンドにしたとは考えにくい。

そこで思い出してほしいのが回折現象。電波の波長と比べて目標のサイズが小さいと、回折現象によって電波が背後に回り込んでしまい、明瞭な反射が戻って来なくなる。つまり探知が成立しにくくなる。Lバンドぐらい波長が長い電波だと、枝葉ぐらいは素通りしてしまうかもしれない。

もっとも、人間の身体とてLバンドの波長と比べると小さいし、周囲に枝葉のような「余計なもの」があれば、空中を飛ぶ飛行機みたいに明瞭な反射波は返してこないかも知れない。そこはおそらく、ビーム処理・シグナル処理の工夫によって乗り越えているのではないかと思われる。

波長が短い、高周波の電波を用いて「高い精度を持つ代わりに枝葉に起因するクラッターを頑張って排除する」代わりに、波長が長い、低周波の電波を用いて「枝葉からの反射を抑える一方で、人間からの反射を高い精度で捉えるためにシグナル処理を頑張る」アプローチということになるのだろうか。

ちなみに、諸元では “Foliage Penetration: Few tens of meters” との記述があるので、樹林の内側・数十メートルぐらいまでは見えることになる。

地表貫通レーダー

地表貫通レーダー(GPR : Ground Penetrating Radar)は、以前に第23回でIED(Improvised Explosive Device)対策に関連して取り上げたことがある。地中などに埋め込まれた物体を検出するためのレーダーで、IEDだけでなく地雷の探知にも応用できる。

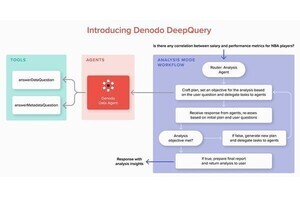

地中には地雷だけでなく、石ころなど、さまざまな物体が埋まっている。だから、単にレーダー反射があるだけではダメで、本物を識別することが重要だ。

そうしないと、誤警報(false alarm)の嵐になってしまう。すると、機械学習(ML : Machine Learning)や人工知能(AI : Artificial Intelligence)を識別に活用する、なんていう話が出てくるのかもしれない。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。このほど、本連載「軍事とIT」の単行本第3弾『無人兵器』が刊行された。