ハーバード大学は2022年6月27日、電気的な制御で音波を0と1のHigh-Low状態を作るチップを開発した、と発表した。

音波を能動的に制御するチップの開発は初めてだという。では、この音波を制御するチップとはどのようなものだろうか、そしてこのチップを開発した理由は何だろうか。今回は、そんな話題について触れたいと思う。

音波を電気的制御するチップとは?

電気的な制御で音波を制御できるチップを開発したハーバード大学。ハーバード大学といっても正式にはHarverd John A.Paulson School of Engineering and Applied Science、通称SEASだ。

普通、デジタルの世界では、電圧のHigh-Lowの状態を0、1と表現することで、演算を実施していることはご存じだろう。今回開発した音波を電気的に制御するチップとは、この状態を音波で実現するという試みだ。

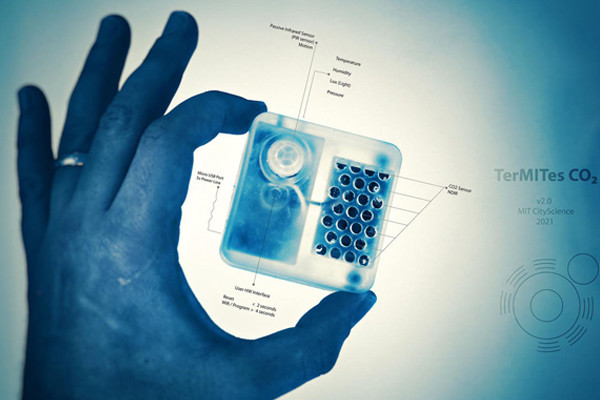

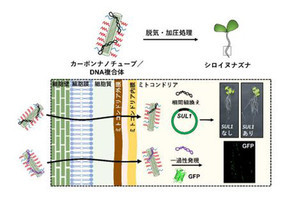

SEASらの研究グループは、ニオブ酸リチウムという材料を選択。このチップ上の導波管を伝搬する音波に対して電界を印加。音波の位相や振幅、周波数まで制御することができるというのだ。

読者の中には、音速は、光もしくは電波の速度に比べて非常に遅いため、この音波の制御の有効性に疑問を持ったかたも多いだろう。

この疑問は正しいと考えるが、SEASらの研究グループによると、音波はナノスケールの構造に閉じ込めやすい性質があり、相互に干渉しにくい、閉鎖的なシステムと強い相互作用を持つ、というメリットがあるというのだ。

では、なぜSEASらの研究グループは、この音波を制御するチップを開発したのだろうか。 それは、従来のコンピュータと量子コンピュータの両者において有効利用できる可能性があるからだと推測できる。量子コンピュータでは、極低温の環境下を採用するものがある。その場合、極低温に置かれる量子回路と室温に置かれる制御装置の間をシームレスに接続する新たなインタフェースや量子ビットの材料に依存しない極低温のインタフェースが必要となってくる。

そのインタフェースにおいては、このSEASらの研究グループが開発した音波を電気的制御するチップが有効活用できる可能性があるのだ。

いかがだっただろうか。SEASらの研究グループが開発した音波を制御するチップは、今後、ニオブ酸リチウムにおいて開発した音波制御チップをプラットフォーム化し集積化することを目指すという。

未来のコンピュータ分野において重要なテクノロジーになることに間違いない。