炭素とかカーボンとかいうと、最近はなんか嫌われ者ですな。が、炭ほど人類に役立ってきた、そして今後も不可欠な元素はありません。さらに、非常に高価に取引されるダイヤモンドも炭であることは知られているところです。脱炭素とかカーボンフリーとか、邪険にされ不憫なので、今回は炭の楽しい話をイロイロひろってみましたので、お楽しみくださいませ。

炭は6番元素、発見者は不明

世界はいまのところ118の元素でできており(たぶん発見されて増える)。炭のベースになる炭素は、その中で原子番号6番の元素ですな。すい・へー・りー・べ・ぼ・くの“く”がC、カーボン、炭素でございます。宇宙の元素は、すごーくざっくりいうと、原子番号が少ないほど豊富にあります。炭素も非常に豊富にあるわけですな。

また、炭素は単体で安定して固体で地上に存在できます。4番ベリリウムのようにすぐ崩壊したり、ヘリウムのように反応しなくて軽いので酸素と一緒に水をつくる水素と違って、ジャカスカ宇宙に逃げたりしません。そのため、そこら中に炭素はあり、黒い炭という形で古くから知られていたので、発見者なんという特定の人が存在しません。みんな知ってるもんねーが、炭素でございます。

そのあたりが、気体で目に見えないので、地球上でもっとも多い酸素の発見者が知られているのと違うところですなー。

炭素は星の中で作られた

宇宙のほとんどは1番の水素と2番のヘリウムでできています。これは宇宙誕生の時のビッグバンで生成された元素がほぼこの2つ(+少量の3番リチウム)だからでございます。

炭素は、恒星の中の核融合反応のうち、恒星の一生の最後の方で起こる、ヘリウム3つが融合するトリプルα反応(ヘリウムの原子核をα粒子というのでこの名前)で生成されます。もともと豊富なヘリウムが原材料なので、比較的多く存在できるというわけですな。なお、これにさらにα粒子がくっつくと8番の酸素ができますので、同じ場所で生成されます。炭素(C)あるところには酸素(O)もできるということでございますな。CとOは同郷の仲間なのでございます。

そのへんにある、むき出しの炭素 木炭、花炭

炭素というか炭はいくらでもそのへんにありますな。二酸化炭素のように、化合物にふくまれているものもありますが、なんといっても、むき出しで見えるものが特に意識しやすいですなー。

ぱっとおもいつくのは、バーベキューや炭火焼きをする時に使う木炭などですね。備長炭などブランドのものもあるし、鬼滅の少年はこれを作って生活をしていました。最近はアートとして炭を鑑賞することもあるようです。花炭というのですが、作り方がクルマの本田技研のアウトドア提案のサイトにありました。なお、なぜかうちにももらい物のレンコン炭があります。匂い消しの活性炭として靴箱にいれてあるので観賞してないのですが。

さらに身近な、むき出しの炭素、鉛筆の芯、墨

ただ、木炭よりもっと身近なのは鉛筆やシャーペンの芯です。その素材はグラファイトというのですが、グラフィック(描く)ための石というのが語源で、日本では黒鉛とか石墨ともいわれる物質です。これはズバリ炭素でできた物質です。

ということで、鉛筆といっても「鉛」が入っているわけではないのですな。鉛筆の発明は、それはそれでおもしろいのですがまたの機会にいたします。

また、筆記具では、ズバリ、墨や墨汁を使った毛筆もありますね。奈良などでは炭の専門店があり、修学旅行のお土産などにいたしました。なお、炭と墨の違いは、木などを燃やして作るのが炭で、墨は油などを燃やして煤をあつめてニカワ(ゼラチンと似た物質)などで固めたものです。

なお、煤をあつめて筆記などに使うのでは、インクにした西洋の歴史がありますな。

ゴムタイヤの黒いのも炭

黒いタイヤはゴムでできているわけですが、天然ゴムは白い液で、乾燥させると輪ゴムのような色になります。あれが素のゴムの色です。製造工程は古藤工業株式会社さんのサイトがわかりやすいですね。

で、ゴムそのものだと弾力はいいのですが弱いので、炭を入れてかたくします。この炭はカーボンブラックといわれる、粒子状の炭です。これを作るには油などを不完全燃焼させた煤を使うので、古典的には筆記用に使われたりしたものと同じです。大量生産されてタイヤに入っているわけです。炭素をまぜることで耐久性が10倍にもなるそう(東海カーボンさんのサイト)だそうですよ。

また、このカーボンブラックはお馴染みコピーやプリンターのトナーでございます。

さらに、粒子でなくカーボン繊維を使ったものも、強度が高く軽くなるため、釣り竿からカメラ三脚航空機の部品まで、様々な場面で応用されています。炭素燃料の消費を少なくするために、炭素繊維で軽くした飛行機を飛ばすというわけで、なんだかんだいって炭は登場するわけです。

ダイヤモンドも炭、透明やんか?

ダイヤモンドが純粋な炭素でできていることは、割と知られています。ところが、ダイヤモンドは無色透明でございますね。そうでないダイヤモンドをプレゼントしたら怒られてしまいそうでございます。

が、実は天然ダイヤの9割以上は、黒ずんでいるのだそうでございます。たまたま透明にうまく結晶している部分を宝飾品として流通させているそうです。

なお、黒ずんだダイヤも、ダイヤの特徴である硬さなどの性質は持っており、ダイヤモンドカッターやヤスリなどに使われています。熱伝導もよいので、フライパンや炊飯釜にダイヤの粒子を使ったものもよく使われますね。

カラフルな、赤い炭、白い炭、紫の炭!?

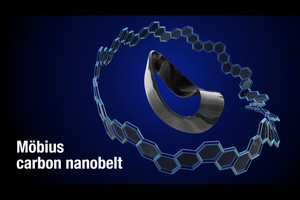

さて、この原稿、本来は炭素がサッカーボール状につながった、フラーレンC60の解説したれと思って考えたものでございます。そのために、講談社ブルーバックスの山崎昶「サッカーボール型分子C60」を手元において書き始めたのですが、フラーレン以前に炭に関するネタがいっぱいで、そっちに目が奪われてしまいます。

その中に「墨色」「墨染め」という言葉に逆らうような、カラフルな炭の話が載っていましたので、かいつまんで紹介します。詳しくは山崎先生の本読んでね。

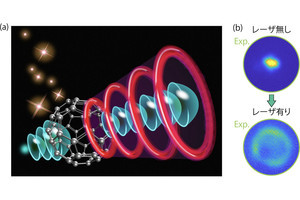

紫の炭 フラーレン

サッカーボール型に炭素原子が60個くっついてボールを作った物質フラーレンは、溶剤に溶かすと、紫色(東明の実感)になります。紅色(ワインレッド)と山崎さんは書かれています。

フラーレンの実物を見る機会はなかなかないと思いますが、えっと、大阪市立科学館には展示しているようですな。最近は化粧品に使うとかいうのがあるようなのですが、うーん、よくわかりません。

黄色の炭?

フラーレンは、サッカーボール型のC60を基本として、炭素が70とか80とかくっついた派生が知られています。それが、ずーっと細長くなっていくと、カーボンナノファイバーにつながるのですが、炭素の数が多くなると、紫色をよく吸収し黄色っぽい色の炭になりそうだというのです。

ちなみに炭素からできる物質は非常に安定しているので(フラーレンもそう)、黄色い炭が大量生産すれば、色あせない黄色いトナーとか、染料が作れることになります。そんなことも山崎さんは書かれています。

青い炭

ブルーダイヤモンド(不純物によって青色に見える)とか、青墨の話題が紹介されています。また、絵コンテに言葉がでてくる、コンテという筆記具にも青っぽいものがあり、モモやアーモンドの種から作るコンテがそうなるのだそうです。これも微量の不純物により色がでているようだと紹介されています。

白い炭

ドイツのミュンヘンの近く、ロマンチック街道の真ん中にあるネルトリンゲンという都市があります。ここは、円形の都市ですが、実はまるごとさらに巨大な円形の地形にかこまれていて、それが直径23kmの隕石クレーターだということが分かっています。スエバイトという独特の石材で知られていますが、これは隕石衝突によって生成された石灰石です。

さて、このクレーターの中で算出するグラファイト(石墨)に白い部分があることが発見されています。非常に微少なものなのですが、白い炭です。同様なものは他の隕石クレーターからも見つかっており、隕石衝突のようなすさまじいできごとで生成されると目されているそうです。

おもしろいですなー。

ということで、今回は、文字だけで炭についてお話してみました。お楽しみいただけたらよかったのですけどね。あと、炭は非常に多彩かつ、身近なので、自由研究のネタにもいかがでしょうか? 花炭づくりとか、墨の作り方を調べるとか、墨がついている地名について掘って見るとか、まあ色々あると思います。

ではではー。