ALMA計画の目的と概要

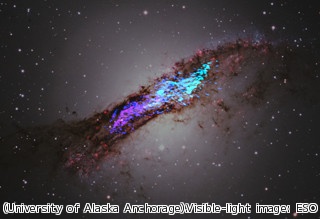

天文観測などで用いられる望遠鏡といわれると、まずレンズや反射鏡を使って光を集める光学望遠鏡が頭に浮かぶが、宇宙からの電波を観測する電波望遠鏡も光学望遠鏡に劣らず重要である。

ガス雲の中で誕生した星の光はガス雲に含まれるチリに遮られてみることはできない。しかし、星の光で暖められたチリが出す電波を観測すれば、可視光では見えない赤ちゃん星を観測することができる。

また、分子はその構造によって決まる周波数で回転して電波を出すので、電波のスペクトルを分析すると、ガスの中にどのような分子が、どの程度含まれているかも分かる。このような観測で、これまでに星間ガスの中にアミノ酸の構成部品となりそうな炭素の鎖の両側に水素、窒素が付いた分子などが見つかっている。

それぞれの分子の出す電波信号の強度マップは、その分子の量の空間分布を示すことになる。さらに、分子雲が動いている場合にはドップラー効果で周波数がずれる。静止しているときの周波数からのずれを測定すれば、分子雲の運動速度が分かる。

電波は電界と磁界が直交した波として伝わるが。この電界の向きを偏波面という。熱的な輻射の場合はいろいろな偏波面の電波がまじるが、磁界があると荷電粒子の動きや塵の向きが揃い、偏波面が揃った電波が出る。このため、受信される電波の偏波を観測すると、どの程度の磁界があるかが分かる。

ということから、より遠方の銀河を観測したり、遠くの恒星のまわりの惑星形成を観測したりするために、より大型の電波望遠鏡を作ろうという計画が立てられた。当初は、日、米、欧で別々に計画されたが、建設費用も高額になることから、共同して作ろうということになり「ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array:アルマ)」計画が始まった。

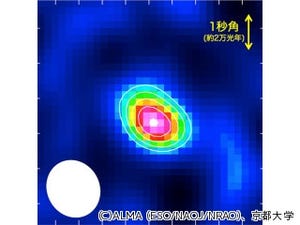

ALMA(アルマ天文台)建設の3つの主要なゴールの第一は、非常に遠方の宇宙誕生直後の銀河でのCO分子や電離したC+イオンの検出である。宇宙の誕生直後には水素とヘリウムしかなかったと考えられており、初期の銀河に炭素や酸素がどの程度含まれているのかは、宇宙初期の銀河の成り立ちを理解する上で重要な情報である。遠方の銀河からの電波は弱いので、これがALMAのパラボラアンテナの直径と台数を決める要素になっている。

第二のゴールは500光年程度の距離で、原始星を形成するガス雲の動きを詳細に観測することである。これにより、太陽系などの惑星系の成立に関する理解が深まると考えられる。500光年の距離の惑星系では、太陽と木星の距離は0.03秒角程度しかなく、原始惑星系の観測には高い分解能が必要である。これがALMAのアンテナ数とアンテナ間の距離を決める要素になっている。また、多種の分子のスペクトルをカバーする広い周波数帯域や磁界の存在を検出する偏波の観測も必要となる。

そして、第三のゴールは、大気のゆらぎなどの影響を補正して、高い精度の観測画像を形成する技術を確立することである。

ミリメートル程度の波長の領域に、興味深い物質の出す多くのスペクトルが集まっているが、このような短い波長の電波は大気中の水蒸気での吸収が大きく、有効に電波を受信するためには上空の湿度の少ない場所に電波望遠鏡を建設する必要がある。

世界中に適地を探した結果、南米チリの北部にあるアタカマ砂漠の中の標高5000mのチャナントール高原(Chajnantor Altiplano)が最適であるということになった。ここは高地で空気が薄く、水蒸気も少ない。また、多くのパラボラアンテナを設置することができる広い平地がある。

完成予想図にみられるパラボラアンテナの直径は12mと7mで計66基のアンテナが設置される。そして、これらのアンテナは可搬式で、丸いパッチのように見える約200カ所のアンテナパッドの位置に移動して設置することができるようになっており、アンテナ間の最大距離は18.5kmに達する。

ALMA計画はヨーロッパのESO、アメリカのNRAOと日本のNAOJ(国立天文台)が中心となって推進されたが、日本の予算獲得が進まず、日本の参加は米欧より2年間遅れることになった。そのため、主体となる12mパラボラアンテナアレイの開発は欧米が先行することになった。そして、日本は、「Atacama Compact Array(ACA:日本名、いざよい)」の開発を担当することになった。ACAは12mパラボラ4基と7mパラボラ12基からなっている。

なお、ALMAは、まだ、建設途上であり、2012年5月14日の時点で、これらの合計66基のアンテナの内の半分にあたる33基が設置されたことが発表されている。