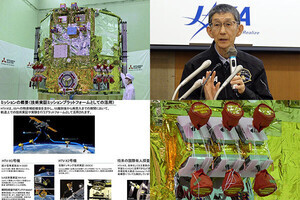

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット7号機の打ち上げ前ブリーフィングを10月19日に開催した。冒頭、天候不良による打ち上げの延期が発表されたものの、ロケットや搭載する新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)の準備は順調に進行。JAXAは24日以降、天候の回復を待ってから、打ち上げを行う予定だ。

種子島で打ち上げを見ようと思っている人にとって、最も気になるのは「いつ打ち上がるのか?」ということだが、しばらくは悪天候が続く予報になっており、残念ながら23日までは難しい見込み。20日に更新された最新の気象情報だと、27日にようやく回復しそうで、このあたりがひとつの目安になりそうだ。

注意してほしいのは、今回は国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げるため、打ち上げ日によって、打ち上げ時刻が変わるということだ。当初の打ち上げ日である21日は10時59分頃(ブリーフィング時点のISS軌道で更新された最新版)に打ち上げる予定だったが、1日遅れるごとに24分ずつ早まるとのこと。計画を立てるときには留意してほしい。

打ち上げは仕切り直しになってしまったが、ここでH3ロケット7号機について、簡単におさらいしておこう。連載第1回でも紹介したように、7号機は初の24形態での打ち上げとなる。6号機で実証する予定だった30形態は打ち上げが遅れてしまっているものの、22形態以外で初の打ち上げということで、H3にとっての意義は大きい。

H3ロケットのフェアリングとしては、標準でショートタイプ(S)とロングタイプ(L)が用意されているが、7号機ではHTV-X用のワイドタイプ(W)が使われる。ワイドという名前の通り、S/Lタイプが直径5.2mであるのに対し、Wタイプは直径5.4mと、わずかに太い。長さは16.5mと、Lタイプの16.4mよりほんの少しだけ長くなっている。

そのほか開頭方式も異なっており、Wタイプが平行に分離するのに対し、S/LタイプはH-IIAと同様のクラムシェル方式となっている。ただ、これには製造メーカーが違うからという以上の理由はなく、あまり気にする必要はない。また、Wタイプは水に沈まないため、できるだけ海上で回収する方針だ。

| 【お詫びと訂正】初出時、本文中のフェアリングの開き方の説明が逆になっており、正しくは「Wタイプが平行に分離」、「S/LタイプはH-IIAと同様のクラムシェル方式」となります。お詫びして訂正いたします(10月21日 14:01) |

H3で新規開発した移動発射台(ML5)には、機体把持装置が追加されたが、今回はこれを実際の打ち上げで初めて利用する。大型化したH3ロケットは、推進剤を充填する前の軽い状態では風の影響を受けやすく、揺れないように導入したのが機体把持装置である。7号機では、これで把持した状態での機体移動が見られるはずだ。

また7号機のフライトでは、ふたつの技術実証も行われる。

ひとつめは自律飛行安全システム。従来は、地上側でロケットの飛行経路や状態を監視しておいて、異常発生時に飛行を中断させるコマンドを送っていたが、自律飛行安全システムは、ロケット側が自分で判断するという仕組みだ。日本では、カイロスロケットでも採用されている。

H3ロケットのこれまでの打ち上げでは、コマンド局から見える範囲で第2段の燃焼が終わるように、飛行経路をわざと蛇行させており、その分、エネルギーをロスしていた。しかし自律飛行安全システムがあればその制約がなくなり、最適な経路での飛行が可能。H3ロケット本来の能力をフルに発揮できるようになる。

HTV-X1は初号機ということで荷物が1.5トンほど軽くなっており、従来の飛行経路でも打ち上げが可能だが、フルに搭載した16トンのHTV-Xを打ち上げるためには、自律飛行安全システムが欠かせない。7号機での実証後はオプションとして提供し、HTV-Xや静止衛星の打ち上げにおいて、必要に応じて使用する計画だ。

ちなみに7号機では、搭載した自律飛行安全計算機でソフトウェアを動かしてデータ取得のみを行い、その判断結果はフライトで使わない。ただ、正常に飛行すると自律飛行安全計算機が作動することはないため、今回はわざと飛行中断指令を出すように飛行領域データを設定し、ちゃんと作動するかどうか確認するそうだ。

もうひとつは、TDRS対応開発の飛行実証だ。「火星衛星探査計画」(MMX)などの月惑星探査ミッションでは、地上局がないエリアを飛行する場合も多く、そういったときにはNASAのTDRS衛星によるデータ中継サービスを利用する計画。7号機では、そのための送信機とアンテナを搭載し、HTV-X1分離後に通信テストを行う予定だ。

H3ロケット7号機は、打ち上げの852秒後(14分12秒後)にHTV-X1を分離。軌道傾斜角はISSと同じ51.6度で、高度200×300kmの楕円軌道に投入する。JAXAの有田誠H3プロジェクトマネージャは、「24形態という最強バージョンの初フライトで、緊張もあるが楽しみにしている。成功させて、HTV-Xが活躍できるようバトンを渡したい」とコメントした。

24形態は、固体ロケットブースター(SRB-3)が4本に増えるということで、有田プロマネは「打ち上げ時の音や空気の振動が大きくなる。迫力はかなり増すと思うので、そのあたりを期待してほしい」と、打ち上げ見学時の見どころを説明。「22形態より飛び去るスピードも速いので、そこも見ていただければ」と話した。