Googleの元CEOエリック・シュミット氏の非営利団体「シュミット・サイエンシズ」(Schmidt Sciences)は2026年1月7日、大規模な観測施設群「ジ・エリック・アンド・ウェンディ・シュミット天文台システム」(The Eric and Wendy Schmidt Observatory System)を構築する計画を発表した。

このシステムは、大型の宇宙望遠鏡1機と、地上に設置する3つの観測施設から構成される。天体現象の変化を広い範囲でいち早く捉え、その現象を詳しく追う体制を整えることで、重力波イベントの観測や系外惑星の直接撮像、大気分光などを通じて、さまざまな宇宙の謎に挑む。

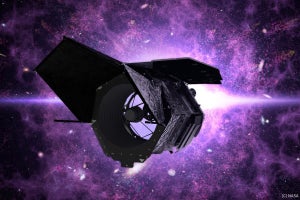

突発的な天体現象にも目を向ける「ラズリ宇宙望遠鏡」

エリック・シュミット氏はGoogleの元CEOで、世界有数の大富豪として知られる。長年にわたり科学・技術分野への資金提供を続けてきた篤志家でもあり、2024年には妻のウェンディ・シュミット氏とともにシュミット・サイエンシズを設立した。現在は同団体を通じ、AI分野や海洋観測・データ活用などへの支援を続けている。

シュミット・サイエンシズが天文学に力を入れる背景には、重力波やガンマ線バーストの検出が日常化し、突発的な天体現象を複数の観測手段で追う「時間領域・マルチメッセンジャー天文学」が急速に重要性を増していることにある。

今回、新たに投資すると発表した“シュミット天文台システム”の中心となるのが、「ラズリ宇宙望遠鏡」(Lazuli Space Observatory)だ。

ラズリは、直径3.1mの主鏡を搭載しており、現在運用中の「ハッブル宇宙望遠鏡」や「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」(いずれも主鏡直径2.4m)と比べると、集光面積は約70%増える。6.5mの「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」(JWST)に次ぐサイズの大型鏡をもつ宇宙望遠鏡となる。

搭載装置は、広視野の撮像カメラ、天体の光を波長ごとに分けて化学組成や温度などを推定する分光器、恒星の強い光を抑えて暗い惑星を見やすくするコロナグラフの3つ。これにより、たとえば重力波源の位置が粗くしか分からない段階でも、他施設の検出情報を受けて候補天体をすばやく観測し、時間変化とスペクトルから「何が起きたのか」を絞り込める。また系外惑星では、直接撮像に加え、大気のスペクトルから分子の手がかりを探る観測が可能になるとしている。

ラズリはまた、重力波やガンマ線バーストの発生など、突発的な天体現象が起きた際に、緊急観測(Targets of Opportunity)に4時間以内で応答し、観測を行うことを目標としている。従来の宇宙望遠鏡は観測計画を長期に組むため、突発的な出来事に対応するのが難しい場合が多い。ラズリはそれを補うため、このクラスの宇宙望遠鏡としては前例のない応答性をめざしている。

この大型宇宙望遠鏡は、高度約27万8,600×約6万3,600kmの、「3:1の月共鳴軌道」と呼ばれる軌道で運用される。これは、宇宙望遠鏡が地球のまわりを3周する間に、月が1周する周期関係になるよう設計された軌道だ。この軌道に置くことで、月や地球による重力の影響を周期的に打ち消し合い、燃料をあまり使わずに軌道を安定させられるという。

また、地球の低軌道やラグランジュ点軌道と比べて、地球や月に視野をさえぎられにくく、望遠鏡の向きを柔軟に変えやすい利点もある。これにより、突発的な天体現象にすばやく対応できる、高い時間応答性につながると説明している。

打ち上げには、シュミット氏も出資している米企業ロケット・ラボが開発中の大型ロケット「ニュートロン」を使用する想定だという。

宇宙望遠鏡と組み合わせる、3つの地上観測施設

シュミット天文台システムは、ラズリ宇宙望遠鏡に、地上の3つの観測施設を組み合わせて構成される。

1つ目の「アーガス・アレイ」(Argus Array)は、約50Gピクセル規模の撮像能力、約8,000平方度の超広視野、そして最短1秒の全天撮像能力をもち、広い範囲を短い間隔で観測できる。これにより、夜空で起きる変化を網羅的かつ迅速に検出し、新天体や既知天体の突発的な増光、近傍天体の衝突現象の兆候、超新星爆発などを捉えることを目的としている。

2つ目の「ディープ・シナプティク・アレイ」(DSA:Deep Synoptic Array)は、電波を使った広域サーベイ(掃天)観測を行う。

1,656基もの電波望遠鏡群により、電波で見える活動銀河核、星形成銀河、突発的な電波現象などを高い頻度で観測し、カタログ化する。電波は塵やガスで隠れた領域も見通しやすいため、アーガス・アレイの可視光観測だけでは取りこぼしがちな“隠れた活動”を見つけ、他の波長帯の観測による追観測につなげる役割を担う。

そして3つ目が、分光フォローアップを目的とした「大規模ファイバーアレイ分光望遠鏡」(LFAST:Large Fiber Array Spectroscopic Telescope)だ。

時間領域天文学では、広域サーベイが毎晩のように大量の天体の変化や新天体の候補を検出する一方で、それが超新星なのか活動銀河なのか、別種の現象なのかといった正体は、光を波長ごとに分けて調べる分光観測を行わなければ判別しにくい。ただ、分光観測は手間と観測時間を要するため、発見数に対して正体確認が追いつかない状況が生じやすい。

そこでLFASTは、多数の望遠鏡と光ファイバー分光器を組み合わせ、こうした候補天体の分光観測を迅速に多数実施し、重要な対象をリストアップして、ラズリ宇宙望遠鏡や大型天文台での精密観測へつなげる役割を担う。

あらゆる研究者に開かれた天文台。民間資金だけで開発できるか?

シュミット天文台システムは、オープン・サイエンスを指向している点も特徴だ。

シュミット・サイエンシズでは、このシステムに関するデータやソフトウェアを広く共有し、専門家から市民科学者まで、あらゆる研究者が利用できるようにする。これにより、観測データの流通を加速させ、検証や再解析を進めやすくし、新発見につなげる狙いがある。

同システムの開発は、NASAエイムズ研究センターで技術部門を率いていたピート・クルパー氏が中心となって進めている。2011年にノーベル賞を受賞した天体物理学者ソール・パールマッター氏など、著名な研究者の協力も得ている。

シュミット・サイエンシズによると、ラズリ宇宙望遠鏡は2028年ごろの打ち上げ、2029年ごろの観測開始をめざし、地上の各観測施設も2027〜2028年ごろに順次稼働開始する予定としている。システム全体としては2030年前後までに稼働させる計画だ。

宇宙望遠鏡の開発や打ち上げ、運用をはじめ、これだけ大規模な天体観測システムを民間資金のみで開発するのはきわめて異例であり、加えて宇宙望遠鏡を含む複数の施設を数年で造るというのはきわめて野心的な目標だ。

今後、順調に開発が進むのか、そしてラズリ宇宙望遠鏡が目標とする「4時間以内の即応観測」が実現し、重力波や系外惑星の研究がどこまで前進するかが注目される。

参考文献