分解が難しいPFOSを分解する手法を立命館が開発

立命館大学と科学技術振興機構(JST)は11月6日、環境汚染や健康リスクの観点から国際的に問題視され、「永遠の化学物質」とも言われる「PFAS(ペルフルオロアルキル化合物)」の中でも、国際的な規制対象となっている「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」、およびその中でも特に分解が困難とされてきた「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」の分解・無害化に成功したことを発表した。

同成果は、立命館大学 生命科学部の小林洋一 教授と同大学 大学院生命科学研究科 博士前期課程学生の金尾 周平らの研究チームによるもの。詳細は11月5日付で王立化学会誌「Chemical Science」に掲載された。

分解に大エネルギーが必要なPFAS

有機化合物中の水素原子の多くがフッ素原子に置換された化合物であるPFASは、その高い耐熱性や耐薬品性、表面特性などから半導体製造をはじめ、家庭用調理器具や消火剤など幅広い分野で活用されてきたが、強固なC-F結合のために分解がされにくく、環境への残留や生体への蓄積などが社会課題として認識されるようになってきており、速やかな除去や分解が求められるようになってきている。しかし、従来の分解技術は800℃を超す高温や強酸化剤、波長が260nm未満の深紫外光といった過酷な条件を必要とするため、より省エネルギーで分解できる手法の開発が求められていたという。

研究チームでは、これまでの研究から硫化カドミウム(CdS)のナノ結晶を用いた可視光駆動によるPFAS分解技術を報告してきており、半導体ナノ結晶を光触媒として活用する新しいアプローチの可能性を示してきたという。しかし、CdSは有害なカドミウムを含むため、毒性や規制上の制約が産業応用の障壁となっていたことから、今回の研究では低毒性で安価かつ大量合成が可能なZnOナノ結晶に着目し、その光触媒特性を活用することで、持続可能かつ実用化に直結する新しいPFAS分解技術の確立を目指したとする。

半導体ナノ結晶を光触媒として活用して分解

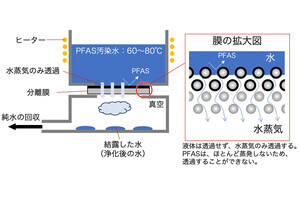

具体的には、安定性の高いPFOSを対象にZnOナノ結晶を光触媒として用いた分解を検討。手法として、PFOSを溶かした水溶液に酢酸イオンで表面を修飾したZnOナノ結晶と正孔捕捉剤としてトリエタノールアミンを加え、その懸濁液に市販の波長365nmの近紫外LED光を照射するというものを考案。その結果、常温・常圧という穏やかな条件下であってもPFOSが効率的に分解され、フッ化物イオンまで還元されることが確認されたという。

特に、酢酸で表面修飾したZnOナノ結晶は高い触媒活性を示し、10時間の照射によりPFOSの残存率を0.5%まで低減できたとするほか、PFOSに含まれる17本のC-F結合のうち92%が24時間の光照射でフッ化物イオンまで分解され、小分子のPFASとして残存しにくいことが明らかになったとする。また、ZnOナノ結晶1粒子あたりで切断できるC-F結合数を示す触媒回転数(TON)は8250と、従来のCO2還元反応などで用いられる光触媒(一般にTONが数十~数千程度)と比べても高い触媒効率が示されたとする。加えて、PFOSだけでなく、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)においても分解特性が見出されたとのことで、さまざまなPFAS群において有効な手法であることが示されたと研究チームでは説明している。

なお、研究チームでは、ZnO自体は化粧品などにも用いられてきた低毒性かつ大量合成が可能な安価な物質であることから実用化に向けた有力候補になると説明している。また、分解過程で生成されるフッ化物イオンは、カルシウムイオンの添加により原料の鉱石であるフッ化カルシム(蛍石)として回収できることから、フッ素資源のリサイクルにも応用できる可能性があるとのことで、単なる環境汚染物質の処理のみならず、資源としてのフッ素循環利用にまでつながることが期待されるとも説明している。