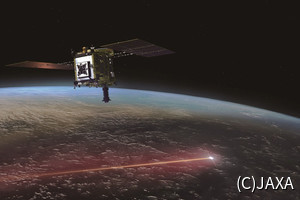

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、拡張ミッション遂行中の小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載している、光学航法望遠カメラ「ONC-T」を用いて撮影した天の川銀河中心の星間塵が多い領域の画像を解析。その結果、星間塵が多いほど、星間塵が星の光を散乱して作る淡い光である「銀河拡散光」の明るさが弱まることが判明したと、7月17日に発表した。

-

光学航法望遠カメラONC-Tが捉えた銀河系中心方向の画像

(C)九州工大、東京都市大、関西学院大、JAXA、千葉工大、東京大、産総研、東京科学大、ラ・ラグーナ大、パリ天文台、立教大、明治大、神戸大

(出所:JAXA はやぶさ2拡張ミッションWebサイト)

同成果は、九州工業大学 工学部の佐野圭助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

宇宙空間はきわめてクリーンなイメージがある。実際、銀河間には1立方メートル当たりに水素原子が1個あるかないか、といったきわめて物質密度の薄い領域も存在する。しかし、太陽系のような惑星系内はもっと密度が高い。

惑星の定義は、「太陽の周りを回り」、「十分大きな質量を持つために自己重力が固体としての力よりも勝る結果、重力平衡形状(ほぼ球状)を持ち」、「その軌道近くから他の天体を排除した」天体である。そのため、少なくとも惑星の公転軌道上には何もないように思えてしまう。しかし、それは大きな天体がないということだけであり、決して何もないわけではない。

何もないという考えが誤りなのは、流星群が示す通りだ。彗星が地球軌道近傍を通過する頃には、太陽の熱で一部が蒸発し、その軌道上に無数のダストを残す。彗星の軌道が地球の公転軌道と交差、もしくは近傍を通る場合、地球がそこに近づくことで宇宙空間を漂うダストを重力が引き寄せ、大気圏に突入する。これが流星群の正体だ。

宇宙空間を漂うダストはきわめて小さく、直接の撮影は地上の大型望遠鏡はおろか、探査機でも難しい。しかし、空気の澄んだ地域であれば、よく晴れた春の夕方の西の空、または秋の早朝の東の空に、太陽近傍の無数のダストが太陽光を散乱して放つ、淡い光の帯「黄道光」が見られる。つまり、宇宙空間にダストが無数に存在していることを、肉眼でも確かめられるのである。

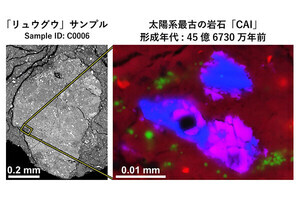

ダストは太陽のような星の周囲だけでなく、星間空間にも漂う。これらは、将来的に惑星の原材料となるかもしれない星間塵だ。こうした星間塵が星の光を散乱して作る淡い光が「銀河拡散光」である。

これまでの観測で、星間塵が少ない場所では、銀河拡散光の観測値は光が1度だけ散乱されるという理論とほぼ合致していることがわかっていた。しかし、星間塵が多い場所では銀河拡散光に関する詳細なモデルは存在せず、不明な点が多かった。

そこで研究チームは今回、はやぶさ2の光学航法望遠カメラが撮影した、天の川銀河の中心部の星間塵の多い領域の画像を詳細に解析することにした。

今回の撮影は、はやぶさ2が地球に帰還する8カ月前である2020年4月6日に行われた(カプセルの地球到着は2020年12月6日)。はやぶさ2には3基の光学航法カメラが搭載されているが、今回の撮影には望遠用のONC-Tが用いられた(残りの2基は広角用のONC-W1とONC-W2)。ONC-Tはナビゲーションと科学観測を兼ねるカメラで、機体の真下に装備されている。視野角は6.35度×6.35度で、390、480、550、700、860、950、589.5nmの波長で撮影が可能である。

撮像画像の詳細な分析から、星間塵が多いほど銀河拡散光の明るさは弱まることが判明。これは、星間塵が少ない場所でのこれまでの観測結果とは逆の傾向を示す。この理由を説明するため、星間塵の層が背後の星の光を受けて輝くというモデルを検討したところ、今回観測したデータをうまく説明できることが明らかにされた。

2025年4月にはリアクションホイールの故障からセーフホールドモードへ移行し、一時はその動向が心配されたはやぶさ2だが、現在も2026年7月のフライバイ観測に向け小惑星「トリフネ」(2001 CC21)へ向かっている。その後、2027年と2028年に1回ずつの地球スイングバイを経て、2031年に拡張ミッションの最終ターゲットである小惑星「1998 KY26」へ到着予定だ。今後もはやぶさ2には、小惑星探査以外にも、今回のような科学探査での活躍も期待したい。