SDV時代の求められる車載イーサネットの活用

onsemiは7月11日、自動車向けに活用可能なイーサネット規格「10BASE-T1S」に対する自社の取り組みに関する説明会を開催。SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)時代における車載ネットワークに対する同規格の優位性などの説明を行った。

次世代の自動車の在り方として、ハードウェアによる価値ではなく、そのうえで処理されるソフトウェアを更新することで、新たな価値を提供することを可能とするSDVへと向かいつつある。こうした時代を見据え、自動車メーカーも単に車両を販売して終わり、というビジネスモデルから、サブスクリプションモデルでの車両の提供であったり、車両向けサービスの提供といった新たな価値の創出を目指す動きを見せるようになってきている。

また、その一方で自動運転の実現に向けて、車両に搭載されるプロセッサ関連の半導体も高性能化が進み、搭載されるECU間などでやり取りされるデータの量も増加し、その通信速度の向上も求められるようになっている。

従来の車両では、それぞれのサブシステムに対して、最適化されたCANやLINなどの通信プロトコルが存在しているが、車両に搭載される機能が増加すると、それぞれのサブシステムごとに対応するネットワークが煩雑化に伴うソフトウェアのソースコードの増加や保守コストの増加、かつ通信に必要なワイヤハーネスの量が増えることによる車体重量の増加による燃費/電費の悪化といった課題が懸念されるようになっている。

10BASE-T1Sのメリット

onsemiでは、高速通信から低速通信まで柔軟に対応できるイーサネットを活用することで、こうした課題の多くが解消できるとしている。

特に2019年に規格として誕生した10BASE-T1Sについては、同社のイーサネットシステムアーキテクトがIPの考案・開発といった面で標準規格化の策定にかかわったとしており、技術面で一日の長があるとする。

具体的には、10BASE-T1Sでは、従来のイーサネットでは難しかったマルチドロップ接続への対応やツイストペアケーブルへの対応などの特長に加え、従来のイーサネットで用いられてきたさまざまな機能なども活用することができるため、さまざまな側面から自動車のコスト削減が可能とする。

-

10BASE-T1Sは、従来のイーサネットが苦手であったマルチドロップ接続への対応やツイストペアケーブルを利用可能とするなど、車載利用を意識した規格として2019年に登場した。ちなみに車両にイーサネットを初めて採用したのは2010年ごろのBMWであったという

65nm BCDプロセスで競争優位性を確保

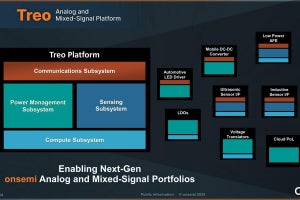

また、10BASE-T1S自体は標準規格のため、同社以外にも対応製品を提供している半導体メーカーが複数存在するが、同社では65nm BCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)プロセス「BCD65」を活用したアナログ/ミクスドシグナル向けプラットフォーム「Treo」(製造は米ニューヨーク州イーストフィッシュキルの300mmウェハ工場が担当)を発表しており、1V~90Vの電圧範囲(65nm CMOS+90V耐圧のDMOS)と、最大175℃の動作温度をサポートすることを可能としている。

なお、現状としては10BASE-T1S製品としては、PHY「NCV7311」、MAC-PHY「T30HM1TS2500」、リモート制御プロトコル(RCP)「T30HM1TS3600」、Physical Medium Dependent layer(PMD:物理媒体依存副層)「NCV26004」などがラインアップされているが、将来的には65nm BCDプロセスを活用すると、モノリシックな10BASE-T1SをASSPとして同社が有するそのほかのさまざまな半導体ソリューションと組み合わせることができるようになるとのことで、そうした機能統合を果たしたコンパクトなシステムの構築が可能な製品なども展開していきたいとしている。