ソニーセミコンダクタソリューションズ(SSS)は、同社経営トップによるメディア向けラウンドテーブルを行った。

CTOを新設し、次世代の柱育成へ

2025年4月にソニーセミコンダクタソリューションズの社長 CEOに就任した指田慎二氏は、「今後も、当社の基本方針は変わらない。だが、半導体事業のベースは技術であることから、新体制ではCTOを新設した。また、現在は、モバイルをはじめとしたイメージセンサービジネスが中心となっているが、第2、第3の柱を建てることが重要である。不透明な時代であるが、しっかりとマネージしていくことが大切であり、経営目標を達成していくことにこだわる」と決意を表明。「ソニーグループは映像を作り上げてきた企業であり、SSSはイメージセンサーを通じて映像文化の確立に貢献してきた。CCD、CMOSセンサーに加えて、新たな高密度化したイメージセンサーも、映像のクオリティを高めるための技術である。引き続き、ソニーグループが作り上げる映像文化に貢献したい」との考えを示した。

ソニーグループのIRサイトでは、6月13日からイメージング&センシング・ソリューション(I&SS)分野の事業プレゼンテーション動画と、Fireside Chat動画を公開している。今回のラウンドテーブルは、これに関して、メディアからの質問に応じる形で開催したものだ。

ソニーセミコンダクタソリューションズの指田慎二社長 CEOに加えて、高野康浩常務 CFO、大池祐輔CTOも参加し、質問に答えた。

今期の3か年計画では開発投資を先行

ソニーセミコンダクタソリューションズでは、2024年度から2026年度までの3カ年の設備投資計画において、前中期経営計画の投資額(約9300億円)に比べて減少する見通しを立てているが、高野CFOは、「当初の投資額よりは少し増えることになる。増加要因は、熊本県で建築中の新たなファブの建築コストの増大、高密度化による新規プロセスに関する開発投資の前倒しによるものである」と説明。指田社長 CEOは、「メリハリと規律を持って投資を行う考えであり、市場環境を見ながら慎重に判断するが、基本的にはなにかを絞るということはない」と発言した。

また、3年間の設備投資全体のうち、高密度化のための先端プロセス投資で約50%を占める計画を打ち出していることについて高野CFOは、「当社のイメーシセセンサーは、アナログ技術をベースにしており、プロセスノードがあがってもラインを作り直すということがなく、既存の設備に対して付加し、価値を高めることができる。だが、今回の場合は、既存の設備は使えるものの、追加する部分が従来に比べて増える。正常進化の形で、ファインプロセスの部分を増強していくことになる」と発言。「今回の中期経営計画では開発への投資が中心となり、量産設備への投資は、次期中期経営計画以降になる。そこでは、設備投資額が増えることになる。まずは長﨑のファブから導入する」と説明した。

将来的にはロジック部は12nmプロセスを採用へ

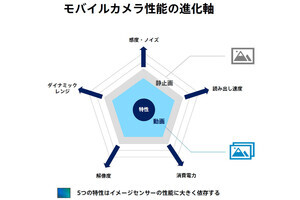

また、大池CTOは、「イメージセンサーは、微細化技術だけでなく、加工技術と組み合せることで性能特性を発揮でき、競争力の強化につながる。製造加工精度をもう一段押し上げることで、動画への高いニーズに対応することになる。高密度化で、ダイナミックレンジ、感度・ノイズ、消費電力、読み出し速度、解像度の性能を進化させることができる」と述べた。さらに、「イメージセンサーを構成する上部の画素チップについては高密度化を進める一方で、下部のロジックチップのウェハについては、信号処理の集積度を高めることで低消費電力、高速化、高機能化が図れる。前工程の加工装置でいえば、画素チップは28nmから22nmで対応できる。また、ロジックチップは40nm、22nmを中心にしてきたが、将来は12nmで付加価値を高めていく準備を進めている」と語った。 JASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)では、12nmの設備を導入する計画を明らかにしているが、「どのファブで生産するのかは、TSMCが決めることである。最適なロケーションを考えてくれるだろう。TSMCが、22nmや12nmでの増強計画があることは、これらの世代に対する需要に逼迫感があるということだ」とも述べた。

熊本新工場の建屋完成は2025年度下期を予定

ファブライト化については、高野CFOが改めて説明。「投下資本の効率を向上させるためにあらゆる可能性を検討している。コロナ禍で需給環境が大きく変化したなかでは選択できるオプションが限られていた。今後の環境変化のなかで、取れるオプションは増加している。次期中期経営計画以降に実施する」と述べたものの、ファブライト化に向けた具体的な案については明らかにしなかった。

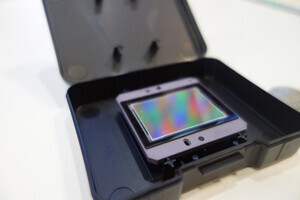

また、熊本県合志町に建設している新工場については、「現時点まで順調に進んでおり、計画通りである。まずは建屋だけを着工しており、ファブとしての形で見える段階になっている。建物の完成は2025年度下期になる。稼働については経済状況を見ながら慎重に判断する」と語った。

各製品の高機能化・高性能化の方向性

モバイル用イメージセンサーに関しては、LOFIC(横型オーバーフロー蓄積容量)について、指田社長 CEOが言及。「SSSは、モバイル以外のアプリケーションで、LOFICを立ち上げており、今後、モバイル用やその他分野でも適用していく考えである。LOFICは、高密度化によって、より効率的になる。ソニーグループ全体の総合力により、様々な用途で展開していく」と述べた。

また、 モバイル用イメージセンサーの「LYTIA」ブランドについては、「2022年に中国メーカーからブランドを付けてはどうかという提案をもらった。だが、この時間軸のなかで、そうした要望が薄れている。継続して大判センサー、付加価値センサーを投入するが、要望にあわせてブランド展開を進めていきたい。米国や南米でビジネスを確立するなかで、LYTIAブランドを使いたいという要望もある」と述べた。

一方、車載用イメージセンサーについては、グローバルOEMトップ20社に対して、2026年度までに90%を占める見通しを打ち出しているほか、市場全体のシェア全体でも金額ベースで43%の獲得を目標に掲げている。

指田社長CEOは、「中国市場では、他の地域よりもEV化が進展しているなかで、地場OEMが強く、ローカルのイメージセンサー企業がある。それでも、当社の技術的な実力は評価してもらい、中国でもビジネスができている状況にある。車載用イメージセンサーに求められる性能レンジは、モバイル向けイメージセンサーよりも狭い。動画性能の高さを継続的に訴求していく」としたほか、「複眼化が進んでおり、フロントのセンシング、サイドのセンシング、リアビューモニターなどにも採用が進んでいる。いまは、平均3.5個が搭載されているが、2030年には6.5個にまで増加すると見ている」とし、複眼化による需要拡大に期待していることを示した。

また、「LiDARに対する需要は中国に集中している。お客様ごとのコンセプトに沿って提供していくことになる。だが、自動運転がさらに広がった時代には、LiDARに対する要求が高まると見込んでいる」などと述べた。

同社では、車載イメージセンサー事業において、2026年度の黒字化を目指しているが、「2026年度に向けたデザインインは済んでおり、世界中のOEMに対するアクセスもできている。あとはフォーキャスト次第であり、いかに利益を積み上げるかということになる。2026年度の黒字化の計画に変更はなく、その後も安定した収益を見込める」と語った。

HDDのHAMR用半導体レーザーについては、「2024年度から量産出荷を開始している。Seagateに加えて、Western Digitalとの協業もスタートした。将来的な量産を見込む」と繰り返したほか、マイクロOLEDに関しては、「継続的なアプローチを進めている。ARやVRの市場拡大にも期待しているが、思惑通りには立ち上がっていないのは事実だ。スマートグラスにマイクロOLEDを搭載する動きにも期待している」と語った。さらに、AITRIOSについては、「コンビニエンスストアをはじめとしたリテールのほか、ロジスティクス、ファクトリーオートメーションへのスマートカメラの導入で採用されている。インテグレータとの密接なコミュニケーションを強化しているところである」とした。

スピンオフは検討せず

また、SSSにおける人材確保については、指田社長 CEOが回答。「学生時代から、半導体に興味を持ってもらうことが重要であり、そこに向けて、産官学の連携を進めている。また、半導体エンジニアの採用だけでなく、AIなどのエンジニアも採用していきたい。社員に対しても、仕事を理解してもらい、楽しんでもらうことも重要な課題である。業務内容やキャリア、魅力的な処遇を含めて、新たな施策を打っている」とした。

なお、ソニーセミコンダクタソリューションズのスピンオフについては、検討していないことを明言。指田社長 CEOは、「イメージセンサーの価値をしっかりと高め、利益やフリーキャッシュフローといった経営指標を達成することが重要である」と述べた。ソニーグループでは、金融事業(ソニーフィナンシャルグループ)におけるパーシャルスピンオフを実施している。