筑波大学は6月12日、同大学が現在単独で運用するスーパーコンピュータ(スパコン)「Pegasus」に加え、東京大学 情報基盤センターと共同運営する最先端共同HPC基盤施設のスパコン「Miyabi」など複数のシステムを運用する中、2026年2月28日に「ユニファイドメモリ型」を特徴とするNEC製の新型スパコンを導入する予定であることを明らかにした。

開発効率向上に貢献する新型スパコンを導入

今回導入されるNEC製の新型スパコンは、ユニファイドメモリ型である点が最大の特徴だ。従来のコンピュータでは、CPUとGPU(演算加速装置)がそれぞれ独立したメモリ(CPUはメインメモリ、GPUはVRAM)にアクセスしていた。それに対してユニファイドメモリ型は、CPUとGPUが同一のメモリ空間を共有し、両者から透過的にアクセスできる仕組みを持つ。

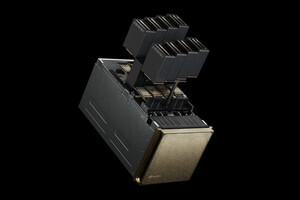

大規模なデータ処理が求められるAIや、膨大な計算を伴うHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)などの分野では、メモリ間の頻繁なデータ転送がボトルネックとなりやすいが、筑波大によればユニファイドメモリ型はこの課題を解消するとのこと。特に今回の新型は、CPUとGPUの両者が「HBM3」のような大容量の高帯域幅メモリにキャッシュコヒーレントでアクセス可能。このキャッシュコヒーレントとは、複数のプロセッサが共有メモリにアクセスする際に、それぞれのキャッシュメモリ内のデータが常に最新かつ一貫性のある状態に保たれる仕組みを指す。これにより、両者間のメモリ転送が不要となり、データ転送のオーバーヘッド削減によるパフォーマンス向上に加え、GPUによる最適化コストの大幅な低減も見込まれるとする。

このようなユニファイドメモリの特性は、研究者や開発者にとって大きな恩恵をもたらす。具体的には、メモリ間のデータ管理を明示的に行う必要がなくなるため、プログラミングの複雑さが軽減され、開発効率の向上に貢献。そして結果として、より効率的な大規模計算環境が提供される。

なお今回の新型は、計算ノードにAMD製APU「Instinct MI300A」を4基搭載する。各ノードは、現行のInfiniBand規格で最高速となる「NDR」世代の技術により、400Gbpsで接続される。このInstinct MI300A APUは、AMDのGPUコアアーキテクチャ「CDNA 3」とCPUコアアーキテクチャ「Zen 4」を統合した複合的なプロセッサだ。さらに、128GiBのHBM3(ピークバンド幅5.3TB/s)も同一パッケージに搭載。これにより、各計算ノードでのメモリ容量は合計512GiBとなり、大規模アプリケーションや大規模言語モデル(LLM)の効率的な実行を強力にサポートするとした。

新型スパコンに搭載されるGPUは1万4592ストリームプロセッサ、912マトリックスコア、228演算ユニットを持ち、倍精度マトリックス(FP64)ピーク性能は122.6TFlopsに達する。一方、CPUは3.7GHz動作の24コアで、倍精度浮動小数点の理論ピーク演算性能は1.42TFlops。今回の新型は24台の計算ノードで構成されることから、全体での倍精度浮動小数点の理論ピーク演算性能は11.905PFlopsとなる。

冒頭で述べたように、筑波大は単独でスパコンのPegasusを運用中。同大学は今回の新型について、PegasusともInfiniBandの「HDR」世代を用いて200Gbpsの通信速度で相互接続し、一体的な運用を行う予定であることも発表されている。