東大とTSMCがジョイントラボを開設

東京大学(東大)とTSMCは6月12日、先端半導体の研究・教育・人材育成を目的としたジョイントラボ「TSMC東大ラボ」を開設したことを発表した。

同ラボは、TSMCにとって台湾以外での大学との初のジョイントラボという位置づけで、両者の持つ知識や経験、創造性を駆使することで半導体技術における最先端の研究開発の促進による革新的なソリューションの創出すること、ならびに半導体人材の育成を目指して設立されるもので、両者の掲げる未来ビジョンである「次世代を見据えた持続可能な半導体技術の創造と開発、および社会の発展への貢献」の実現に向け、相互に連携・協力していくものとなるとする。

2019年からの協力関係を深化

両者は2019年に先端半導体技術の研究開発を全学・全社レベルで行うことを目指す協業プログラムを開始して以降の6年の間に21件の研究プロジェクトを立ち上げてきた(2021年度の開始時点で4件、2025年度は12件を実施)。

また、2023年からは、先端プロセス設計の教育として、「TSMC N16(FinFET) ADFP(Academic Design Foster Package)」を同大工学部ならびに大学院工学系研究科の講義に導入するなど、関係性を深化させてきた。

-

2023年からは学生が手軽に16nm FinFETプロセスでの回路設計を学べるアカデミック向けPDK(プロセス・デザイン・キット、回路設計のために必要な設計情報やツールをキット化したもの)を用いた授業も推進。東大としては、TSMCだけに限らず、ほかのファウンドリなどにもアカデミック向けPDKの提供を求め(各ファウンドリごとに、製造プロセスに違いがあるため、それぞれのファウンドリごとにPDKのようなものが存在する)、幅広い半導体業界に対応できる人材育成につなげていきたいとしている

2025年4月には、こうした連携をより体系的・戦略的に推進するべく、産学協創協定を締結。半導体の研究・教育・人材育成を一体的に進めることに合意しており、今回のジョイントラボ開設は、この協定の具体的な取り組みの1つで、並行して東大内に社会連携講座「Advanced Semiconductor Creation(ASC)Program」も設置されている。

ラボの目的は半導体研究と人材育成

東大の藤井輝夫 総長は、今回の取り組みについて、「困難な課題や急速に変化する時代にあって、大学は自らの持つ多様な知を磨くだけでなく、学外とも協力し、地球規模の課題を解決し、未来を創る人材を育てていく必要がある。半導体はスマートフォン(スマホ)、家電、EV、鉄道、医療機器など、人々の生活にかかせないものとなっている。生成AIの広がりを見ても、半導体製造そのものも含め、小型・効率化がより必要になっている」とし、半導体設計環境を活用した教育環境の充実、ならびに博士課程の学生への支援をTSMCとともに推進し、連携を通じて、広く社会実装を見据えた取り組みにつなげていくことを目指すとする。

一方のTSMCエグゼクティブ・バイス・プレジデント 兼 共同最高執行責任者のワイジェイ・ミー氏は、「今回のジョイントラボが今後、大きな成果を生み出すことを確信している」とし、東大が半導体人材育成に尽力していることに感謝の意を示し、東大出身者が自社の日本でのさまざまな拠点(JASM含む)や台湾で活躍していることを挙げ、「より素晴らしい人材がTSMCだけでなく、半導体業界全体に対して広がることを目指した、社会の進歩をけん引できる人材育成を支援していく」と、今回の取り組みの意義を説明した。

約30年にわたって半導体人材育成を推進してきた東大

ラボの設置場所は、同大浅野キャンパスの工学部12号館で、東大 大学院工学系研究科の池田誠 教授とTSMC技術研究ディレクターのマーヴィン・チャン氏がダイレクターを務める。

東大は半導体分野への取り組みとして、古くは1996年より進めてきた国内大学向けチップ設計試作基盤「VDEC(東京大学大規模集積システム設計教育研究センター)」という活動を推進。現在、VDECの活動は、2019年10月にシステムデザインの研究と教育を担う「システムデザイン研究センター(d.lab)」へと発展しており、企業が最先端半導体技術を活用できるようなサービスを提供する「先端システム技術研究組合(RaaS)」の設立や文部科学省の「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」への「Agile-X~革新的半導体技術の民主化拠点」としての採択・活動など、幅広い取り組みへと発展を続けてきた。

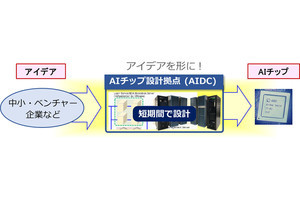

また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業として産業技術総合研究所(産総研)と協力して日本のAIチップ開発の加速に向けた「AIチップ設計拠点 AI Chip Design Center (AIDC)」を東大 本郷地区キャンパスに構築、2019年より運用(2023年4月より本格稼働)させてきたほか、NEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/人材育成」の委託事業として実施されている最先端デジタルSoC設計人材育成(ADIP:Advanced SoC Design Talent Incubation Program)への協力も行っている(中級コースにてAIDCの資産などを活用)。

単に設計だけではなく、実際に動作するチップの製造も視野に

ラボでは、こうした取り組みと並行してTSMCとの研究や人材教育と連携の窓口といった役割も担う。また、今回の関係性強化を踏まえ、ADFPを活用したFinFETの理解を通じた半導体設計の授業から、TSMCの提供するLSI試作サービス「TSMC CyberShuttle(サイバーシャトル)」を利用する授業へと発展させたいという意向を示す。

「現在、京都で開催されている先端半導体技術および回路に関するに国際学会『VLSIシンポジウム2025(2025 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits)』でも、欧米の大学が半導体チップ試作教育に力を入れている様子が見て取れ、正直、東大がそうした取り組みについて遅れているという認識を持った。TSMCの協力のもと、サイバーシャトルの活用などを通じてキャッチアップを進め、先回りにつなげていきたい」(池田氏)と、現状の東大の取り組みが欧米の大学と比べて遅れているとの認識を示し、ラボの開設とTSMCとの関係性強化を通じてキャッチアップを図りたいとの意向を示す。

TSMCとしても「今回のコラボレーションのポイントは半導体の研究と人材育成。協力体制を推進し、FinFETの設計トレーニングを日本で行いたい」(マーヴィン・チャン氏)とし、主に博士課程の研究支援の推進などを図っていきたいとしている。

今回の取り組みについて池田氏は「従来のプレーナー型トランジスタの設計からFinFET型トランジスタの設計へのステップアップするためには、さまざまな違いを学ぶ必要がある。また、その先にあるEUVを活用したプロセス(TSMCでは7nmプロセス、いわゆるN7+以降)や、さらにその先のGAAへの理解へと進むためにも、16nmプロセスでFinFETを学んでいく必要がある」と、設計した回路が実際にチップとして動作できることまで学ぶ必要性を強調。ラボでの取り組みを通じて、デバイス開発、プロセス技術、パッケージング/組み立て、回路設計、シャトルを活用した研究など、幅広い教育を展開していき、日本の半導体に携わる人材の底上げを図っていければとしている。