次世代通信で期待されるテラヘルツ波

OKIとNTTイノベーティブデバイス(NTTデバイス)は6月10日、共同でOKIの独自技術であるCFB(Crystal Film Bonding)技術を活用することで、超広帯域における高出力信号発生を独自の動作モードによって実現したInP系のUTC-PD(Uni-Traveling Carrier Photodiode:単一走行キャリア・フォトダイオード)を放熱性に優れたSiC上に異種材料接合することで接合歩留まりを向上させ、高出力テラヘルツ(THz)デバイスの量産技術を確立したとする発表を行った。

テラヘルツ波は、電波と可視光線の中間に位置する電磁波の領域で、電波の「透過性」と光の「直進性」の特性を兼ね備えていることから、非破壊検査分野やセキュリティ用途への応用などが期待されているほか、ワイヤレス通信への応用でも、より大容量の次世代通信システムの実現につながると期待されている。しかし、大気中での減衰が大きいという課題があり、高出力化が求められている。

InP系UTC-PDとSiCの接合における課題

こうした課題にNTTデバイスでは、超高速・高出力動作が可能なInP系UTC-PDに二波長の光を入射することでテラヘルツ波を発生させるフォトミキシング素子の改良を進めてきており、中でも放熱特性に着目し、InP系UTC-PDを放熱性の高いSiCに直接接合する技術の検討を進めてきた結果、従来比約10倍の性能向上(1mWを超える1dB飽和出力値)を持つフォトミキシング素子を実現できる見通しを得たという。

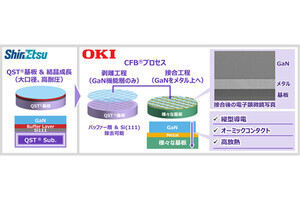

しかし、InP系UTC-PDとSiCを接合させるためには、従来プロセスではInP系エピタキシャルウェハとSiCウェハをウェハボンディングで全面接合する必要があったが、この場合、歩留まりを向上させることが困難であったという。また、材料コストの面でも、デバイスの動作に必要なInP系結晶薄膜はウェハ全面の約10%ほどで、残りの約90%以上のInP系結晶薄膜については後工程で除去する必要があるなど、課題があったという。

50%だった接合歩留まりをほぼ100%にすることに成功

そこで今回の共同研究では、結晶薄膜(Crystal Film)を剥離し、異なる材料の基板やウェハに接着剤不要で異種材料接合を可能とするCFB技術を活用することで、InP系エピウェハ上のInP系結晶薄膜を素子レベルで分割し、デバイスの動作に必要な部分のみを選択的にピックアップして、SiCウェハへの異種材料接合を実施。CFB技術自体は、OKIがプリンタ分野で培った異種材料接合技術をもとにしたものであるため、約20年にわたる量産実績などに基づく高い歩留まりを実現できることが特徴で、すでにGaNやアナログICなどの半導体領域での活用も進みつつある。実際に共同研究においてCFB技術で接合された素子の歩留まりは、従来の接合プロセスでは約50%どまりであったものが、ほぼ100%まで高めることができることが示されたとする。

また、素子レベルで結晶薄膜を分割した後に、素子を選択的に接合することで、従来プロセスでは除去していた結晶薄膜も有効活用できるようになり、材料の利用効率向上による低コスト化や環境負担の軽減などを図ることも可能となったという。

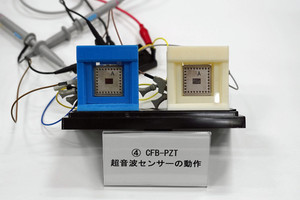

さらに、実際にCFB技術で結晶薄膜が接合されたSiCウェハに対して、NTTデバイスが、デバイスプロセスを経てUTC-PDを形成し、チップ化を行ったところ、チップ化後のデバイス評価において、単素子では1dB飽和出力値が1mW以上を達成し、高出力かつ優れたリニアリティが実証されたとするほか、従来の接合プロセスによるデバイスと比較して暗電流が約1/3に低減されたことも確認され、CFB技術がInP系結晶薄膜の特性を良好に維持したまま接合できるプロセスであることが示されたとしている。

なお、両社は今後、今回の共同成果をもとに、テラヘルツデバイスの2026年の量産化を目指していくとしており、この取り組みを通じて6G通信技術の商業化や、非破壊センシング技術の広範な活用などに向けた産業界や学術界との連携を強化していくとしている。