パワー半導体モジュールの課題

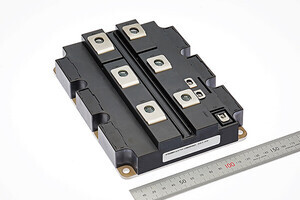

東芝は6月4日、絶縁基板に「樹脂」を用いたSiCパワー半導体モジュールにおいて、単位面積あたりの電力処理能力を示す「電力密度」を向上可能な樹脂絶縁型「SiCパワー半導体モジュール(SiCパワーモジュール)」を開発したことを発表した。

SiCパワーモジュールは、高電圧・大電流の大容量の電力変換が可能なため、大電力が必要な鉄道や電気自動車、再生可能エネルギー、産業分野の電力変換機器などで活用が進んでいる。その一方で、半導体モジュールは周辺部品の電気的干渉を防ぐために絶縁基板が用いられるが、パワー半導体モジュールとして一般的に用いられているセラミック絶縁基板と比べて樹脂絶縁基板は、低コストかつ熱疲労に強く長寿命化が期待される一方、熱伝導率が低く、熱抵抗が高くなるという課題があったという。熱抵抗が高いと、熱が材料を通過しにくく熱が内部にこもりやすくなり、半導体モジュールの発熱を効果的に拡散することができず、電力損失が生じ、結果として電力密度を含むパワー半導体の性能が低下する要因となっていた。

また、発熱に対し、冷却を行うことで電力損失を低減することを目的として冷却装置を活用することが考えられるが、樹脂絶縁基板はセラミックと比べて放熱しにくいという特性があるため、高い性能を保持するために大きな冷却装置を搭載することとなるがシステム全体のサイズが大きくなるという課題もあったという。

小型チップの最適分散手法をAIで考案

こうした課題に対して同社は、モジュールに搭載するSiCパワー半導体チップを従来よりも小面積とする一方、搭載数を増やして、モジュール全体に分散的に配置する手法を考案。チップの放熱面積は、モジュール下部のヒートシンクに向かい放射状に広がるため、チップの数が多くなることで放熱面積が拡大し、熱抵抗の改善につながるという。

ただし、適切にチップを配置しないと、放熱面積の干渉が生じ、放熱面積を効率的に拡大することができないこと、ならびにチップ数が増えることでモジュールの設計パラメータが増え、寄生抵抗やスイッチング損失などの電気特性と熱特性を併せた総合的な最適設計が困難となることから、チップの配置やチップを載せる銅パターン部のレイアウトなどのモジュールの設計パラメータを独自AIによる最適化アルゴリズムを用いて最適化を実施。その結果、チップ数を増やしても最大限の放熱面積を拡大しながら、熱抵抗・寄生抵抗・スイッチング損失を改善させることに成功したとする。

セラミックに対する優位性を確認

実際に、最適化した設計パラメータでモジュール構造の試作を行ったところ、試作した樹脂絶縁型SiCパワーモジュールは、従来のセラミック絶縁型SiCパワーモジュールに対し、熱抵抗を21%、寄生抵抗を21%、スイッチング損失を19%低減できることが確認されたという。

これにより、樹脂絶縁型SiCパワーモジュールの熱抵抗が大きいという課題を改善できることが示されたほか、セラミックセラミック絶縁型SiCパワーモジュールを上回る性能が得られたことから、これらの結果を基に、開発したモジュールを一般的に使われるインバータに適用した際の冷却システムサイズの低減効果を見積もったところ、冷却システムサイズが61%低減可能な試算を得たともする。

今回開発された技術を活用することで、電力変換器の小型化が可能となり、設置スペースやコスト削減を図ることができるようになることから、同社では定格電流・耐圧が異なるパワーモジュールに展開することも視野に入れ、開発した技術のさらなる研究開発を進め、東芝デバイス&ストレージでの早期実用化を目指すとしている。

なお、同成果の詳細は6月1日から6月5日にかけて熊本で開催されているパワー半導体業界で最大級の国際学会「The 37th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD) 2025」にて発表されたという。