社会の〝かなえたい〟を共創(エンジニアリング)する─千代田化工の新しいパーパスだ。従来、エンジニアリング会社は本業のEPC(設計・調達・建設)を受注するというやり方で来たが「これからはお客様の計画段階から事業パートナーとしてやっていく意識改革が必要」と榊田氏。海外では天然ガス開発などの大型案件のリスクを抑え、国内では脱炭素関連や、バイオ分野などライフサイエンス関連に注力。意識改革を伴う新しいエンジニアリング会社像づくりに取組む。

進むインフレ、 事業に与える影響は?

── 米トランプ政権の関税策で世界経済の先行きに不透明感が漂っています。現状をどう見ていますか。

榊田 まさに1日経つと世界が変わる状況で、この数カ月は大激変の日々です。私は総合商社に40年いましたから、世界を俯瞰するということは常にやっているつもりです。その視点で見るとトランプ大統領は、本来アメリカ人がやりたかったことをやっているのだと思います。

以前は世界の警察であり、自由貿易を守るお手本だったわけですが、アメリカ人のうちの何割かの人たちは実は権威主義、メイク・アメリカ・グレート・アゲイン(MAGA=Make America Great Again)で、自分たちがもっと裕福になりたいと考えていた。

その意味でトランプ大統領はヒーローなんです。

── 一部のアメリカ人の気持ちを代弁する存在だと。

榊田 ええ。そして、世界各国の経済力や軍事的脅威を考えると、アメリカの敵は中国だと思っているわけです。ですから、ウクライナ、ガザの問題には協力するけれども、ウクライナはEU(欧州連合)、ガザはイスラエルに解決して欲しいと思っている。

アメリカとしては、ウクライナやガザに出来るだけお金と人をかけずに、中国にどう対するかを考えていると思います。

ですからトランプ大統領から見ると、中国と対峙する時に日本は何をしてくれるだろうかと。そこが実は、日本に一番期待している部分だと思います。

私は政治の話をする立場ではありませんが、日本の政財界はアメリカ、トランプ大統領が何をしたいのか、何を一番して欲しいのかを考えた上で動く必要があるのではないかと思います。

── 日本の株価も乱高下しましたが、国としての弱さも表れているように思います。

榊田 アメリカの関税策にしても今後はインフレが予想されますが、この問題がなくても日米はインフレが高まっています。

我々が手掛けているEPC(設計・調達・建設)の仕事も、すでに相当なインフレ状態ですが、今回の関税で、それに輪をかけたインフレになることが予想されます。

トランプの政策には 慎重に対応

── 顧客からはどんな反応がありますか。

榊田 いろいろな方から「千代田化工さんの仕事が増えていいんじゃないですか?」と聞かれます。トランプ大統領が石油、天然ガス含め、資源をどんどん掘れと言っているからです。

ただ、そこは非常に慎重に見ています。

2025年2月の日米首脳会談でアラスカでの天然ガス開発の推進が合意されましたが、北極圏の方からパイプラインを南に一千300キロメートル以上も敷設しなければなりません。

LNG(液化天然ガス)にする以前に、このプロジェクトは経済的に成り立つのか?という内容ですので、現時点では顧客の計画の進捗を確り見極めたいと思います。

今後、正式なFS(フィージビリティスタディ)を実施し、基本計画を作成して、工事を始めたとして10年近くの時間がかかります。その時にトランプ政権を含め、どうなっているかわかりません。

ですからトランプ政権の政策は我々にとって追い風のように見えますが、実現するかどうかはわかりません。

── 脱炭素についても、トランプ政権は後ろ向きですね。

榊田 脱炭素は欧州主導で進められ、日本も追随してきましたが、トランプ大統領は経済合理性がないとしており、風力発電や太陽光発電、電気から水素をつくる「グリーン水素」プロジェクトなどが停滞気味になってきています。

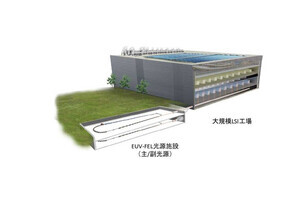

一方で、「ブルー水素」といって、天然ガスなどの化石燃料から水素をつくり、発電所にその水素を混焼して二酸化炭素を減らすという取り組みや、二酸化炭素を回収・貯留する「CCS」は進みそうです。

トランプ大統領は理想を追い求めるよりも現実解を求めるという姿勢ですから、こうした事業では対話ができるのではないかと思います。

── 長期的には脱炭素の方向性は変わらないと見ますか。

榊田 大きな方向性は変わらないと思いますが、2050年に二酸化炭素が全てなくなるかといったら、なくならないでしょう。しかし、今申し上げたCCS、水素をできるだけ活用する、あるいは原子力発電を部分的に復活させるといった形で二酸化炭素を減らそうという動きは変わりません。

他社とのパートナーシップはCO²回収/液化/輸送などについては三菱重工さん、日本郵船さん、JFEエンジニアリングさんと協業を検討中ですし、水電解による水素製造に関してはトヨタ自動車さんと共同研究を進めています。

当社の事業は石油や天然ガスのプラントが7~8割を占めていましたが、ポートフォリオを多様化していかなければならないと考えています。その中で今後力を入れていこうとしている事業の1つが脱炭素関連です。

── 先ほど、他社との連携の話がありましたが、千代田化工の強みは何だと考えていますか。

榊田 総合エンジニアリング会社は他にも複数ありますが、事業をオーガナイズすることに強みを持っていると考えています。

我々が取り組んでいるEPCは、複雑で高度な技術を要するプラントであっても、基本設計・詳細設計から始まり、様々なメーカーの製品を調達し、多数の工事サブコンを起用してコーディネーションする、すなわち、プラント建設事業の取りまとめに大きな強みがあります。

もう1つは、ライフサイエンス関連での顧客との事業開発です。これまでもワクチンなど医薬関連のプラントを手掛けてきましたが、今後は低分子・高分子、バイオ分野なども手掛けていきます。

さらに、単に設計、建設するだけでなく、お客様と一緒に研究、開発を進めていこうとしています。

再生計画を着実に進める

── 順調に推進されているようですが。

榊田 会社は確実に良い方向に進んでいます。ただ、気を引き締めなければいけないのは、まだ当社が再生計画中だということです。

2019年3月期決算で2149億円の最終赤字に転落、債務超過に陥り、その後再生計画をスタートさせました。

約33%を保有する筆頭株主の三菱商事から1600億円の投融資、三菱UFJ銀行から200億円の劣後ローンを受けて、債務超過を解消しました。

それ以降、徐々に会社はよくなってきたのですが、24年5月に北米での液化天然ガスの大規模プロジェクト「ゴールデンパス」でのパートナー・米ザクリ社がチャプター11(米国連邦破産法第 11 章)を申請して離脱してしまったのです。

── 再生計画の途上で、不測の事態が起きたと。

榊田 ええ。その影響で、24年5月の決算発表が行えない状況になり、ザクリ社が担うはずだった工事費370億円の引当金を計上したことで赤字決算となりました。株主総会も2回実施(継続会)したのです。

大きな引当金を積んだ影響で、現在は自己資本が非常に薄い状況です。現金はありますから、早期に自己資本を積み増したいと考えています。

自己資本を厚くし、再生計画の時に受けた投融資を返済して、それでようやく一人前になります。今後3年ほどで、安定的に利益を上げて経営を安定化していかなければなりません。

── 再生計画が終了し、今後の経営方針や会社の将来像への考え方を聞かせて下さい。

榊田 これまでは北米、中東、アジアで超大型案件を2年に1件獲得して、回していくというビジネスモデルで、

しかも、契約の形態がランプサム(一括請負契約、事前に決めた総額で費用を支払う契約方式)でした。物価の変動も含め、全て吸収しなければならない契約です。

しかし、自己資本が薄い状態で、大きな案件をランプサムで進めていくとリスクが大きいため、今後はリスクをマネージできる規模・条件のプロジェクトに絞って、会社のボラティリティ(変動性)を低くしようと考えています 。

── 大きいプロジェクトは狙わないという意味ですか。

榊田 プロジェクトのリスクを慎重に見極めていくという意味です。特に海外ですが、中小規模でも案件を積み上げることで経営を安定化させることができます。

過去6年間で見ると、毎年100億円から200億円の最終利益を狙ってきましたが、2度の赤字がありました。これらの赤字は7年前、及び10年前に契約した超大型案件に起因したものです。

一方、再生計画開始からの6年間で受注した案件では赤字はゼロです。

契約形態もランプサムではなく、コスト・レインバース(実費精算契約)といって、かかったコストに5~10%の利益を乗せて支払ってもらう形態をとる案件もあり、リスクを低減しています。

プロジェクトは、顧客と施工者が適度なリスク分担をするのが理想であると考えています。いずれにせよ、今後の3年間は、できるだけリスクが限定的な案件を手掛けていこうと思っています。

現在、カタール、北米にて工事遂行中の超大型案件を2つ抱えています。この2件を今後3年間で立派に仕上げて、利益を拡大するというのも、大きな目標です。

リスクを低減した案件に取り組むことと同時に、今進めている案件を安全に、コストオーバーにならずに、納期を守って立ち上げることが大事だと思っています。

社員の意識変革を進める

── 国内事業はどういう考え方で進めますか。

榊田 先ほどお話ししたような脱炭素、ライフサイエンスを中心に進めていきます。脱炭素に関しては、国が補助金や値差支援などを付けていますから、着実に進んでいくものと見ています。

その意味で、脱炭素に関しては欧米が進んでいると言われてきましたが、今は日本への期待が高まっており、今後日本国内でプロジェクトが動いていくと見られています。我々も国内事業を重要視して取り組みます。

そしてもう1つ、大きなテーマと考えているのはEPC依存からの脱却です。お客様から引き合いをいただく前に、計画段階からお客様と一緒に考えて、投資決定してもらう。社会実装に向けて、投資ができるところまで伴走するという取り組みをしていこうと思っています。

── これはコンサルティング機能と言っていいですか。

榊田 非常に近いですね。コンサルティングにエンジニアリング業務が加わる形です。

さらに、これまではEPCでプラントが完成して引渡しをして終わりでしたが、今後はオペレーション&メンテナンス(O&M)の分野にも注力し、AI(人工知能)などデジタルを駆使した保全サービスなどで貢献していきます。

お客様が設備をオペレーションしていく際の事業パートナーになるというのが大きな目標です。

── つくったら終わりではなく、それ以降も関係を深めていくということですね。

榊田 そうです。お客様のところに、もう少し深く入って、その事業パートナーになっていきたいのです。

これがどんどん発展していけば、ストックビジネスにもなりえます。さらに、将来我々の会社に体力が戻ってきたら、出資を含む提携関係を築くこともできるようになると思っています。

── そうなると、千代田化工の経営は新たな段階に入っていくことになると。

榊田 いわば新しいステージです。そのためには、社員の意識変革も必要になります。

今、当社にいる人たちは、設計、調達、工事、すなわちEPCが自分達の仕事だという自負を持っていますから、そのマインドセット、すなわち「事業を見据えたエンジニアリング」という気持ちが必要です。

意識変革・自己変革をすることで、事業パートナーとしての仕事ができる人たちを育てていきたいと考えています。

23年8月にパーパス(存在意義)を「社会の〝かなえたい〟を共創(エンジニアリング)する」と制定しました。社会が叶えたいことを共に創っていける会社でありたいと思っています。