台湾が現地時間5月17日夜、原子力発電による電力供給をすべて停止した。TSMC(台湾積体電路製造)が、膨大な電力を消費する最先端工場を矢継ぎ早に建設するなかでのエネルギー構造の大転換だ。一方、日本ではラピダスが稼働をはじめたばかりの4月30日、原子力規制委員会が北海道電力の泊原発3号機の再稼働を事実上認める判断をした。規模は異なるものの、先端半導体工場を抱えて似たような状況にある、日本と台湾の対応は対照的といえる。

「原発ゼロ」の台湾電力事情。TSMCの電力消費増も?

台湾が原発ゼロを掲げたのは、2011年の東日本大震災による東京電力福島第一原発事故がきっかけ。民進党の蔡英文政権(2016〜2024年)の発足直後、2025年の脱原発実現に向けて再生エネルギーを拡大する施策を打ち出した。

しかし産業界からは批判的な見方があったうえに、政権発足翌年(2017年)には桃園市にある火力発電所に不具合が発生し、約700万世帯の大停電になった。町中の信号機も動作しない異常事態に、当時の経済部長(経済産業大臣)は即刻辞任に追い込まれた。

TSMCは高圧変電設備を整備していたため被災を免れたようだが、産業界からは安定電源である原発の必要性は高い、との意識がさらに高まった。それでも使用期限を迎えた原発の運転は次々に停止していく。第1〜第3原発(1号機)は2018年から2024年にかけて運転停止。第4原発(新北市、2機)は2015年に建設を中止している。この結果、原発による発電量は2016年の12.1%から、2023年には6.3%へと半減。足下は火力発電の割合が約80%を占めている。

台湾の3大課題は「電力」と「工業用水」、それに「労働力不足」。なかでも電力問題は、「100万kW(キロワット)級の発電所が欠かせない」といわれてきたEUV(極紫外線)露光機を大量導入するTSMCにとって、優先度が高い。

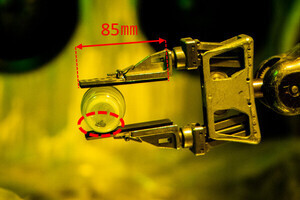

同社は世界に先駆けて、2025年内にも2ナノメートルプロセス対応の新竹・宝山と高雄の両工場で量産をはじめる。台中市では2ナノメートル以下の次々世代プロセス対応新工場を着工予定だ。エレクトロニクス産業が好調の台湾の電力需要は増大傾向にあり、2030年頃にはTSMCの電力消費が全体の20%を超えるという予測もある。これからTSMCは、2ナノメートル以下の次々世代プロセス向けに、いちだんと消費電力の大きな高開口度(NA=0.55)のEUV半導体露光機を導入する見通しだ。

最後に残っていた第3原発2号機(屏東県・出力95万kW)を止めた台湾は、2025年に太陽光発電や風力発電システムなどの再生エネルギー構成比を20%にするという目標を掲げていたが、現状との乖離が大きいとあって達成時期を大幅に後ろ倒ししている。野党・国民党が出した原発の再稼働を可能にする改正法が成立しても、安全性確認や設備刷新に時間がかかってしまうため、稼働は先になる。2024年夏の電力需要ピーク時には供給予備力が不足する事態になったが、蔡総統から同年にバトンを受け取った同党(民進党)の賴総統は、原発ゼロの路線を変えていない。

泊原発3号機再稼働、新工場建てるラピダスには安心材料

一方、日本のラピダスは、TSMCと同じく政府の全面的な支援をうけて日本初のEUVプロセスを用いるロジック半導体の先端工場を北海道で立ち上げる。かつて“シリコンアイランド”と呼ばれた九州の中央に位置するTSMC熊本工場(JASM)とちがい、半導体製造に必要な製造装置や材料、工作機器などのインフラは不足気味だ。

それだけに、千歳周辺はクレーンが立ち並び建設ラッシュが続いている。当然、電力消費量も激増が予想され、ラピダスが本格的に量産をはじめる2030年代には供給不足が懸念されるところだ。先端半導体工場にとって安定電源である原子力発電のメリットは大きい。泊原発3号機(91万kW)が再稼働することになれば、ラピダスにとって安心材料になる。

東京電力福島第一原発事故の当事者である日本と、それを“座右の銘”にした台湾当局の対応は正反対にみえる。少量生産にも枚葉式で応えるラピダスより、原野を切り開いた広大な用地に建てたメガファブを複数稼働させるTSMCのほうが電力リスクは深刻なはずだが、台湾経済部は原発ゼロでも電力需要をまかなえるとする。台湾の電力政策は、日本にとっても貴重なベンチマークになる。