Infineon Technologiesは3月6日、車載向けのRISC-V MCU(マイクロコントローラー)を「AURIXファミリー」として発表する計画がある事をアナウンスしたが、これに関する記者説明会を同社日本法人であるインフィニオンテクノロジーズジャパンが4月14日に開催したのでその内容をお届けしたい。

車載半導体と車載MCUの両方でトップポジションにあるInfineon

まず最初にインフィニオンテクノロジーズジャパン 代表取締役社長 兼 シニア バイス プレジデント、オートモーティブ事業本部 本部長の神戸肇氏(Photo01)が登壇。

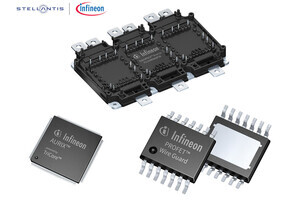

同社の車載向け半導体のポジションは主要な自動車産業がある地域ですべてNo.1かNo.2のポジションを確保しており(Photo02)、車載半導体および車載MCUの両方の比較でトップのポジションにあるとする(Photo03)。

そのMCU、現状のラインナップはPhoto03右側の様に、TriCoreベースのAURIX、Cortex-MのTRAVEO、それと同じくCortex-MベースのAutomotive PSOCで構成されているが、これについては次にもう少し細かい話が出てくる。

最後に今月8日に発表されたMarvellの車載Ethernet部門の買収の話に触れて(Photo04)、これによりSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)に向けたより広範な製品ポートフォリオを提供できることを紹介した。

-

Photo04:これまでInfineonはMACまでをMCUに実装、PHYは顧客のニーズに合わせて好きなものを、というアプローチだったのが、これでPHYまで提供できることになる。将来はPHY一体型でBOMや実装面積を減らした製品も出てくるかもしれない

RISC-Vの位置づけは4種類目の車載MCU

続いては田子治氏(Photo05)より現行製品について、もう少し掘り下げた形での製品紹介が行われた。

現在は「TRAVEO T2G」に加えて「AURIX TC3x」が出荷中で、これに加えて「AURIX TC4x」のラインナップ立ち上げが行われているほか、広くAutomotive PSOCが提供さえているが、それぞれの用途別の位置づけを示したのがこちら(Photo06)になる。

Automotive PSOCはセンシングなどあくまでUser I/Fに近いところと、あとは各種センサー類の接続用と割り切った形で、車体向けはTRAVEOとAURIXが担う格好になる。これを用途別にもう少しBreakdownしたのがこちら(Photo07)となっている。

ちなみにTraveoに関してはラインナップ全体ではもっと多数の製品があるので、ここでは代表的な製品を取り上げた格好だ。

RISC-V MCUはSDV時代に合わせた製品に

さていよいよ本題のRISC-V MCUの話である(Photo08)。

-

Photo08:説明を行った本社のMarco Cassol氏(Senior Director, Product Marketing&Management, Automotive Microcontroller ADAS Chassis&E/E-Architecture)

そもそもなぜRISC-Vを自動車向けに採用するのか? を一口でまとめると、SDVに向けた新しいアーキテクチャを採用する必要があり、RISC-Vに移行するのに丁度適当だった(Photo09)という返事であった。

具体的にSDVの鍵、として示されたのがこれらの項目(Photo10)である。

ちなみにRISC-Vにした時にどう他社(のRISC-Vベースの製品)と差別化するか? の鍵になるのが最後の項目である。SoCレベルというのは、MCUを構築するにあたり、ではどうマルチコアを接続するのか? とか、Interrupt(インタラプト、割り込み)のハンドリングをどうするか、周辺の回路にどんなものをいれるか? といった部分で、こうした部分で差別化は可能としている。この辺りは現在のArmベースのMCUにも通じる部分ではある。

RISC-V MCUの提供に向けたプラットフォームの構築を担うJV「Quintauris」

では車載RISC-Vコアをどう構築するか、という話であるが、RISC-V InternationalではRISC-V命令そのものの定義以外にプロファイルの定義も行っている。以前の記事で簡単にRISC-VのApplication Profileの話をご紹介したが、これは車載向けとは言いがたい。

そこで車載向けに適したプロファイルの構成を行うと共に、これを利用できるプラットフォームの構築が必要で、そこを同社も参画する合弁会社(JV)「Quintauris」に「基本的には」投げている格好だ。

-

Photo11:投げているとは言っても、InfineonもQuintaurisの一員な訳で、当然作業に関わっているはずではあるのだが、「Quintaurisは別組織なので私からQuintaurisの事はコメントできない(Cassol氏)」とのこと。まぁ当然ではある

Quintaurisは2023年末に情報が公開されたが、実際には2023年8月に結成されている。当初は5社でのスタートだったが、2024年9月にSTMicroelectronicsも参画して現在6社が株主となっている格好だ(Photo12)。

-

Photo12:QuintaurisはApplication ProcessorとMicrocontroller、Realtime Processorの3種類のProcessor IPと、あとProfessional Serviceを提供する事が現時点では明らかになっている

今年3月に、最初の製品であるRT-Europaの完成がアナウンスされているが、まだ製品向けに使える段階ではない(Functional Safetyへの対応も無い、単にProcessor IPのみ)。

一方Infineonはすでに現段階で仮想環境を利用してまず基本的な仮想MCUと最低限必要な開発環境を2024年中に提供。この後2025~2026年にその上で動作するOSとかドライバ類、そして2027年以降はさらにその上で動くさまざまなソフトウェアライブラリの充実を図るとする。

核となるのはSynopsysのVirtual Prototype(VP)で、この上でAURIX MCUのバーチャルプロセッサを稼働させる形ですでに利用可能となっており、RISC-Vベースの車載システムの開発をスタートできる、としている(Photo14)。

-

Photo14:多分ベースは車載用VDK(Virtual Development Kit)かと思われる。すでにAURIX 1G/2G/3GのVDKも提供されており、SynopsysのARC-Vも稼働しているから、これを組み合わせるだけで出来上がりである

ちなみに確認したところ、このAURIX MCU VPのCPUコアにはSynopsysのARC-Vを利用しているとの事。恐らく最初の製品はARC-Vベースで、将来はこれをQuintaurisベースのものに置き換えてゆく格好になるかと思われる。実際これはPhoto15を見ると判りやすい。

-

Photo15:ILLDはInfineon Low Level Driverの略。長期的に見れば独自拡張命令とかをどうするかという話は出てくるだろうが、恐らく最初の製品はRISC-Vの標準命令のみのサポートと思われる

CPUコアのみARC-Vだろうが、Interrupt RouterとかIPC、周辺回路類とそのためのILLDと必要なライブラリ群をInfineonが提供する事になっており、この先CPU IPを他社のものに変更してもそれがRISC-V互換であれば全体として違いが無いので、アプリケーションはそのまま移行が容易と思われる。この先はシリコンのリリースに向けて継続的にVPを更新しながら提供してゆく事で、早期にアプリケーションを構築可能、というのが同社のメッセージである(Photo16)。

-

Photo16:基本的なドライバ類はもちろんInfineonから提供されるが、車載システムのためにはMCUの外に付くデバイスとかもあるので、そうしたデバイスのドライバとかミドルウェア、アプリケーションをVP環境で構築する事で、シリコンが出てきたらすぐにテストに入れる状況になって行く、というストーリーである

Infineonの車載RISC-V MCUは2030年ごろに量産を予定

ところで「今年の初め、同社CEOのJochen Hanebeck氏がインタビューに答える形で、AURIXのRISC-V対応は2030年台に投入予定と語ったが、そこから2か月あまりで急遽RISC-Vの対応を表明するというのは何があったのか?」とCassol氏に伺ったところ「いや何もない(笑)。今回の発表は、2030年ごろにVolume Production(量産)というタイムラインに沿ったものだ」という返事であった。

ちなみにそのRISC-V製品は、Photo06で言えばTRAVEOとAURIXの両方の製品ラインをカバーする(Automotive PSOCは対象外)事を予定している(最初から全部が出てくる訳ではないだろう)という話であったが、置き換えというよりは「追加のオプション」扱いだという。

Infineonのストーリーで言うなら、既存のDomain/Zoneベースのアーキテクチャの車にはTRAVEOやAURIXを、SDVを志向する車には今後出てくるRISC-V AURIXを、という事で棲み分けを考えて居るようだ(実際はそこまで明確には切れないだろうが)。ただ本格量産が2030年ごろということは、最初の製品のサンプル出荷は2028年とかそのくらいになりそうだ。

RISC-V MCUは車載に集中

またその際の製造プロセスをどうするのか? も興味ある部分だ。現行だとAURIX TC3xやTRAVEOは40nm、AURIX TC4xが28nmとなっているが、その先になるとProgram Memoryをどうするのかという問題が出てくるからだ。ルネサスとNXPはTSMCの16nmでMRAMを採用予定で、STMicroelectronicsは自社のFD-SOI 18nmプロセスでPCMを採用している。Infineonは2022年にTSMCの28nmにRRAMを採用したが、その先については今のところ発表がない。これに関しては「先の(微細化の)計画はあるが、細かい事は今回はご紹介できない」(Cassol氏)と回答がなかった。このあたりもRISC-Vの採用と並び、興味ある部分ではある。

話を戻すと、Cassol氏は別に何も無いと否定したが、そもそも同社は自動車以外の分野へのRISC-Vの対応には否定的である。Quintaurisのターゲットは必ずしも自動車だけではない(QualcommやNordicが参画している時点でこれは明白である)が、今のところ自動車以外にQuintaurisのコアを使う計画は無いとはっきり返答があった。

また2024年3月にSam Geha博士が来日してICW Businessの紹介があった時にも「評価を行っている最中で、メリット(ロイヤリティやライセンス料が掛からない)がある一方、デメリット(アプリケーションによってはコード量が倍近くになる)もあるため、簡単には導入が難しいと見ている」、「ただ仮にRISC-Vを採用するとしたら、ローエンド向けになるだろう」といった発言があった。要するに自動車だけが突然にRISC-Vに傾倒を強めているという形だ。なので実際には何らかの動き(有力な自動車メーカーないしTier 1がRISC-Vの採用を決めるなどして、早めに手を打たないと車載MCUのマーケットを長期的に失いかねないと判断した)があり、それが1月のHanebeck氏の発言とか今回の発表に繋がった可能性は高い。

ただSDVと簡単に言っても、実際にはエコシステムパートナーと共同で進めてゆかないと構築するのは難しい。この分野で先行しているのはArmであり、SOAFEEはまさにSDVのための組織なのだが、QuintaurisがSOAFEE的な動きをするとも思えないだけに、この部分をInfineonはどう構築してゆくつもりなのか、今後の展開に期待したい。