産業技術総合研究所(産総研)は3月17日、日本の月探査衛星「かぐや(SELENE)」で取得されたハイパースペクトルデータを使ったデータマイニング解析を行った結果、月面のチタン鉄鉱(イルメナイト)の濃集地域の特定に成功したことを発表した。

同成果は、産総研 地質情報研究部門の山本聡 研究グループ長、松岡萌 研究員、池田あやめ 研究員および立命館大学 宇宙地球探査研究センターの長岡央 准教授、会津大学 コンピュータ理工学科/情報システム学部門の大竹真紀子 教授ら研究グループによるもの。詳細は、2025年3月10日付で「Journal of Geophysical Research-Planets」に掲載された。

人類の月面での活動に向けて、水をはじめとして、月面で調達可能な資源の確保が重要視されるようになっている。チタン鉄鉱は、月の内部で生成されたマグマが地表面に噴出してできた玄武岩に含まれる酸化チタン鉱物の1つであり、それを調べることで、月の内部組成や月の進化の理解につながることが期待されているほか、チタン鉄鉱の産業活用により、水や酸素、鉄、チタンが得られることから、月面での有人活動における重要資源と考えられるようになっている。

そのため、月面のチタン鉄鉱の分布を把握することは科学面でも資源探査の面でも重要とされるが、チタン鉄鉱は月面に存在する主要な鉱物と比べて光の反射率が低いことから、周囲と比べて暗く見え、リモートセンシングで得られる反射スペクトルも微弱なため、検知や判別が困難という課題があった。

産総研では、地球観測衛星や月・惑星探査で得られるハイパースペクトルデータを使った、特定の鉱物を判別する技術開発として、岩石・鉱物学と分光学の知見を考慮し、多様な鉱物が混ざり合った状態の反射スペクトルに含まれる、特定鉱物の特徴的な情報を抽出するデータマイニング技術の開発を進めてきたという。今回の研究では、この技術をこれまでにかぐやに搭載された光学センサによる可視域~近赤外域に対して185の連続波長帯の7000万という大量のハイパースペクトルデータに応用することで、チタン鉄鉱が持つ暗くて微弱な反射スペクトルの特徴の検出、ならびに月面のチタン鉄鉱に富む地域を特定することに成功したという。

具体的には、チタン鉄鉱の近赤外線(波長0.8μmから2.5μm付近)の反射スペクトルは、月の典型的なレゴリスとは異なる特性を示すことが知られており、そうしたチタン鉄鉱の近赤外線反射スペクトルのピークに着目する形で、ハイパースペクトルデータの中から、そうしたピークをもつものだけを抽出するデータマイニングを実施。その結果、スペクトルのピークを示す51地点を特定したという。

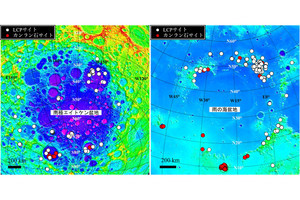

これらのチタン鉄鉱が濃集する地域は、これまで着目されていた玄武岩の海ではなく、その周囲に分布する月の火山活動で堆積した火砕堆積物領域であることが分かったとする。また、かぐやに搭載されていた地形カメラによる高空間分解能の画像およびマルチバンドカメラ画像を使った融合解析を行い、チタン鉄鉱の岩体や周辺の地質について詳細に調べましたところ、チタン鉄鉱に富む物質は、玄武岩が分布する領域よりも少し盛り上がった月の高地と呼ばれる領域に堆積した火砕堆積物中や、天体の衝突で作られたヴィテロ・クレーターのすぐ外側に濃集していることが判明したほか、火砕堆積物の周囲には火山性ガラスも多く分布していることも判明したとする。

-

(A)は、晴れの海の南西にある「スルピキウス・ガルス(Sulpicius Gallus)」、(B)は湿りの海にある「ヴィテロ・クレーター(Vittelo crater)周囲の火砕堆積物領域の鳥瞰図(天底角60度)。チタン鉄鉱に富む場所が赤い点、ガラスに富む場所が緑の点で示されている。白い点線で囲まれた火砕堆積物が覆っている暗い場所に、多くの赤い点が分布していることがわかる (出所:産総研、原論文の図を引用・改変したものを使用)

ただし、これまでの研究から酸化チタンに富むと考えられてきた玄武岩の海では、チタン鉄鉱の濃集を示すスペクトルのピークが見られなかったともする。この理由について研究グループでは、玄武岩中に多く含まれる輝石やカンラン石が、チタン鉄鉱のスペクトル特徴を隠している可能性が考えられるとするほか、玄武岩中の酸化チタンは必ずしも、すべてチタン鉄鉱として存在するわけではなく、玄武岩中で他の鉱物や輝石に酸化チタンとして入り込んでいることや、隕石衝突で生成されたガラス状の物質にも取り込まれている可能性が考えられるとしており、これらの要因から玄武岩中のチタン鉄鉱の濃度が、他の鉱物と比べて十分に高くないため、スペクトルのピークを示さなかったと考えられるとしており、逆の見方をすれば、今回見つかった51カ所の火砕堆積物は、スペクトルのピークを十分に示すほど、チタン鉄鉱が濃集している可能性が高いと考えられると説明している。

なお、研究グループでは、月の火砕堆積物は、マグマが噴出する過程で細かい粒子となり、月の表面に堆積したものと考えられており、玄武岩からチタン鉄鉱を取り出す場合と比べて効率よく採取できると考えられるとするほか、埋蔵量としても「スルピキウス・ガルス」と呼ばれる領域に対する推定では、約1000億トンと算出されたとしており、月の資源開発を行う上では十分な量と考えられるとしている。今後の研究としては、チタン鉄鉱濃集地域の高解像度の画像データや熱赤外データを含む多様な地質データを使った融合解析を行い、チタン鉄鉱の化学組成、純度(濃度)や火砕堆積物の粒度など詳細な層序と組成分布に関する情報を明らかにする予定としており、こうした取り組みを通じて、具体的な採掘候補地点の絞り込みに必要な月資源に係る知的基盤整備を目指すとしている。