富士通Japanはこのほど、「医療DX令和ビジョン2030」への対応として、電子カルテシステムを中心に、医療現場における業務効率化やAIの活用など同社の取り組みの進捗をメディアに公開した。

富士通Japanヘルスケア事業50年の変遷

富士通のヘルスケア事業の歴史は、およそ50年前の医事会計システムの開発にまでさかのぼる。当時は部門業務の効率化を支援していた。1990年代には電子カルテシステムの開発を開始し、院内全体の情報共有を促進。

2000年代からは地域医療連携システムを構築するなど、地域全体での医療情報共有を支えている。近年ではクラウド化やAI活用、スマートヘルスなどの取り組みに着手しており、持続可能な医療への貢献を図っているという。

現在では主力の電子カルテの国内市場において全体シェア32%を獲得し、業界大手の地位を築いている。特に400床以上の病院では、そのシェアは47%に上る。富士通Japanは2014年から電子カルテのクラウド化にも注力。同社サービスのユーザーは32.2%がクラウド型電子カルテを導入しているそうだ。病院市場全体では15.1%であり、市場平均よりも高い割合でクラウドシフトを推進している。

富士通Japanでヘルスケアソリューションを担当する吉沢萌氏は「電子カルテをはじめとする医療情報のクラウド化は、コストや運用管理の手間の削減、保守の効率化などが見込める。加えて、被災時の迅速なデータ復旧による継続的な医療提供など、災害対策としても一定の効果が期待できる」と、クラウド化の利点について説明していた。

「医療DX令和ビジョン2030」への対応

コロナ禍に日本の医療制度の課題が浮き彫りになったことなどから、2022年5月に自由民主党政務調査会より「医療DX令和ビジョン2030」が提言された。この提言は、高齢化社会の中で医療現場の効率化や自然災害・感染症への対応など、医療分野のデジタル化を推進するための施策についてまとめている。

提言の実現に向けては、電子カルテなどの情報を共有または交換可能な全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテへの情報入力の規格化や標準化、診療報酬改定のデジタル化と作業効率化などが議論されている。

富士通Japanはこの提言に対し、国策対応の専門組織を結成。全国での勉強会を通じてナレッジの共有と情報の高度化を進めているという。具体的な取り組みとして「オンライン資格確認」「電子処方箋」「緊急時医療情報閲覧」「電子カルテ情報共有サービス」の各システムについて、導入促進を図っている。以下、各内容について説明する。

オンライン資格確認

オンライン資格確認はマイナンバーカードや健康保険証を用いて、保険加入者の資格情報をオンラインで確認するためのシステム。富士通Japanのユーザーを含む全国約99%の病院が導入済みだという。

オンライン資格確認の導入により、受付業務の効率化、医療の質の向上、事務コストの削減などが実現されるほか、患者情報を迅速かつ正確に把握できるようになるため、より適切な診療につながると考えられる。

電子処方箋

電子処方箋は、紙の処方箋を電子データ化して医療機関から薬局へ送信するシステム。電子化によるコスト削減だけでなく、医療機関をまたがる重複投薬や併用禁忌の確認の自動化も可能となるため、患者の安全性向上につながる。

また、処方箋の内容を手で入力する必要がなくなることで、作業負担や入力ミスの軽減、一元管理によるスムーズな連携、過去の薬剤データの参照も可能となる。2025年2月上旬時点で全国388病院が電子処方箋システムを導入しており、政府は年末をめどに新たな導入目標値を設定する予定。

緊急時医療情報閲覧

緊急時医療情報閲覧は患者の生命や身体の保護が必要な緊急時など、同意取得が困難な場合でも本人確認を可能とし、医療情報を閲覧するためのシステム。2024年12月9日に運用が開始された。

システム利用時には患者のマイナンバーカードなどを用いて本人確認を実施し、医療者は二要素認証によって電子カルテ端末からオンライン資格確認システムにアクセスして情報を閲覧する。

これにより、緊急時における治療方針検討の迅速化や、適切な検査と治療の実現が期待できる。また、打ち込み時間の短縮や転院搬送、かかりつけ医との迅速な連携も可能となる。

電子カルテ情報共有サービス

各医療機関が電子カルテ情報共有サービスに患者情報をFHIR形式で登録すると、紹介状送付、検診文書閲覧、6情報閲覧の機能で患者情報を共有できるようになる。緊急時や災害時に患者情報を共有することで安全な診療が可能となり、地域連携が促進される。

システムの運用開始に向けて、すでにモデル事業地域で実証実験が開始されている。これには富士通Japanのユーザーである医療機関も参加しているそうだ。

医療現場の課題解決に向けた富士通Japanの新たな取り組み

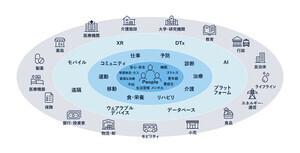

富士通Japanは電子カルテを中心としたヘルスケアIT領域で蓄積したノウハウを用いて、AIによる病院のDX(デジタルトランスフォーメーション)と、病院経営の改善支援に貢献している。

AIによる病院DXでは、AIによる問診、医療文書の自動作成、手術関連リソースの最適化、看護師配置(シフト)最適化といったサービスを通じて、医療現場の生産性向上を支援している。最近では生成AIの登場により、医療文書作成におけるAI導入の効果が顕著だという。

AIを用いた病院のDXが求められる背景には、医師の働き方改革などがある。2024年4月から時間外労働の上限規則が設定されたことから、生産性の向上が急務とされる。一方で、AIを導入している病院は約20%ともいわれ、いまだ限定的だ。

他方で、病院経営の改善も求められている。医業利益における赤字病院は約75%、つまり4分の3が赤字とされる。特に物価の高騰による材料費や委託費といったコストが増加している。これに対し富士通JapanはITとコンサルティングを組み合わせた経営改善サービスを提供する。

具体的には収益の最大化と、支出の最小化の両面からサービスを実施するという。収益の最大化に向けては、臨床意思決定システムの活用とコンサルティングの組み合わせにより、算定漏れを防止して経営改善を支援する。同社によると、診療内容や治療費の記録の変更漏れを防ぐことで、年間200万円の収益増加も見込めるとのことだ。

支出の最小化に向けては、材料費改善支援レポートサービスとコンサルティングの組み合わせにより、材料費削減による経営改善をサポートする。同社が実施した事前調査の結果、2品目で価格交渉したところ年間400万円の削減に成功した例もあるそうだ。