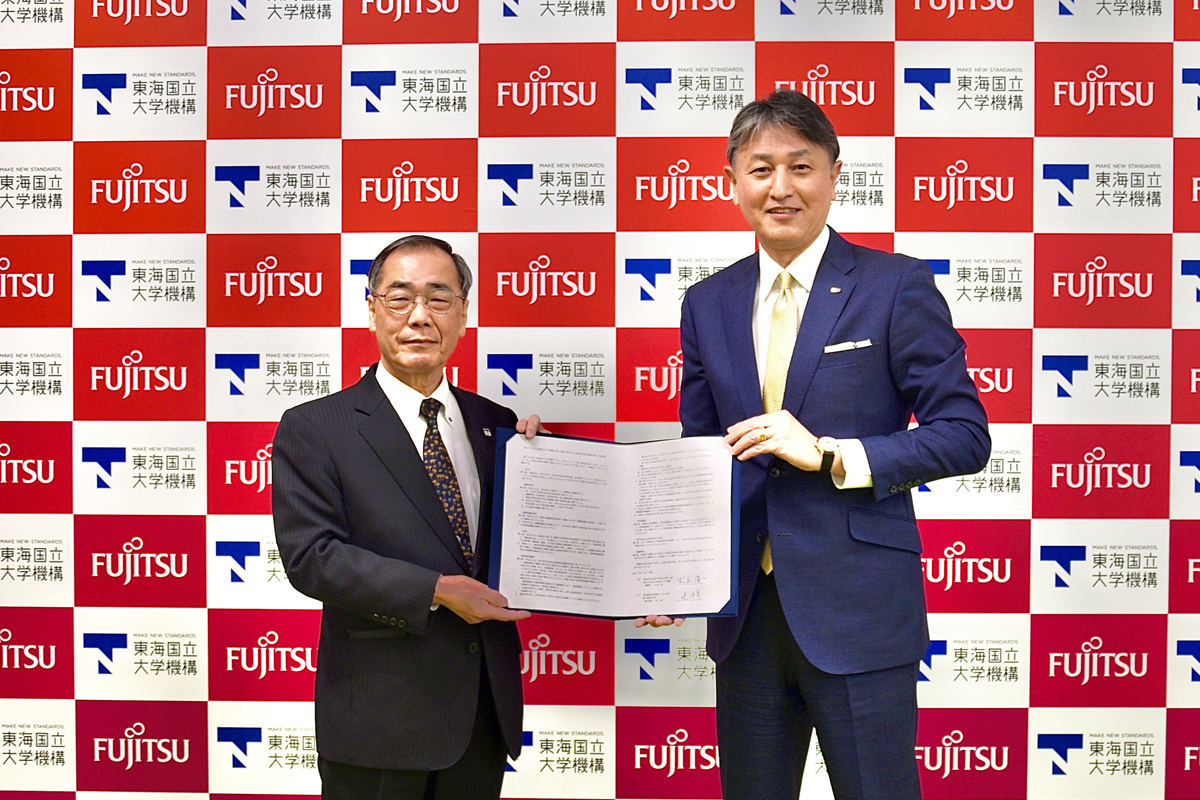

東海国立大学機構と富士通は2月24日、ウェルビーイング社会の創生と宇宙活動における課題探索や技術開発に関して包括協定を締結し、記者会見を開いた。

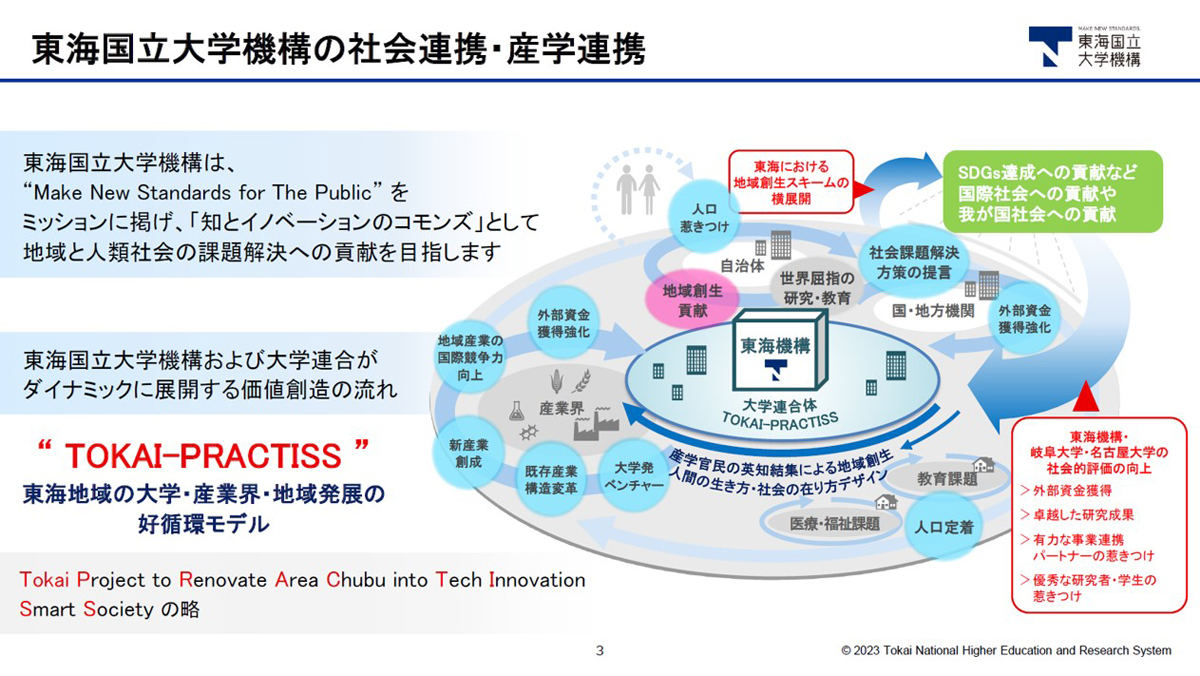

国立大学である岐阜大学と名古屋大学は、2020年に県をまたいで法人統合し、東海国立大学機構を設立した。同機構は「Make New Standards for The Public」をミッションに掲げ、地域と人類社会の課題解決への貢献を目指している。

同機構の機構長を務める松尾清一氏は「富士通との連携にあたって、当機構のビジョンをしっかり理解していただいた。今後は組織対組織の産学連携を推進し、SDGsやsociety5.0の実現を目指して社会課題解決のために協力したい」と展望を述べた。以下、連携の詳しい内容を紹介していこう。

連携1:地域に密着した人を中心とする健康・医療エコシステムの形成

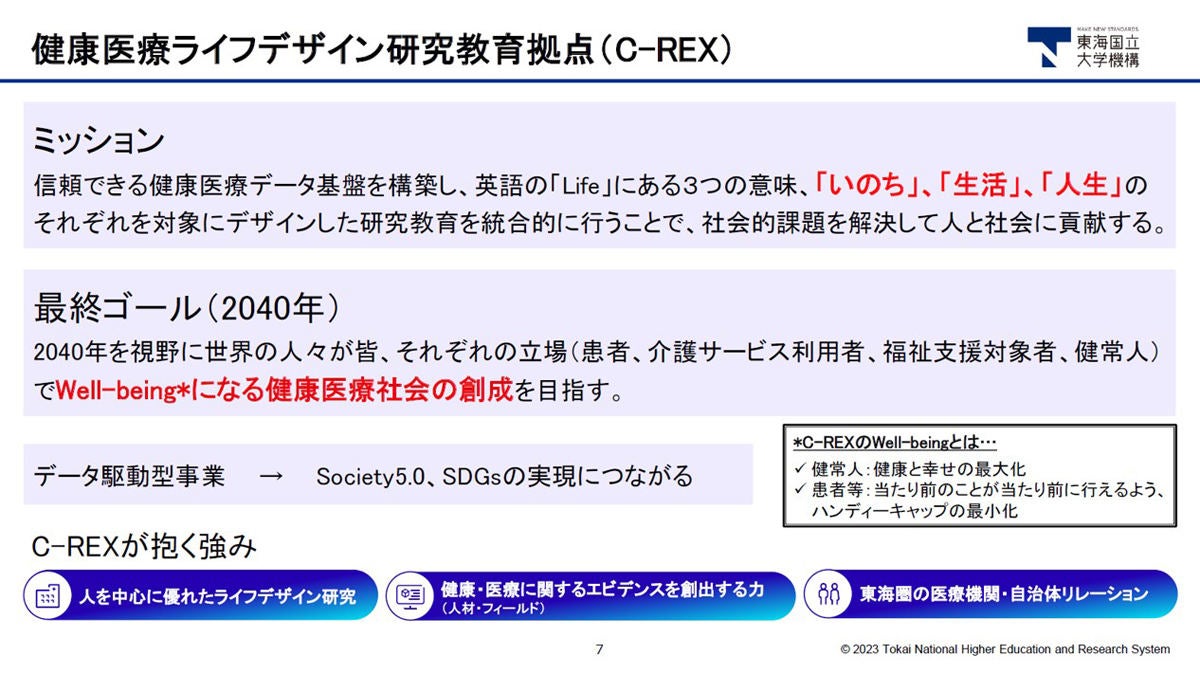

東海国立大学機構の健康医療ライフデザイン研究教育拠点(以下、C-REX)は、仕様やデータ構造が異なる複数ベンダーの電子カルテシステムからデータを収集して、データ駆動型の研究を推進するための臨床研究プラットフォームを構築する目的で設立された。

現在C-REXでは、2040年を視野に入れた医療・健康の変遷に着目して研究を進めている。同拠点の見立てによると、これからの医療は介護に包含され、さらに将来的には医療と介護が健康に包含されるのだという。これに伴って、主体となるマネジメント組織も変化し、医療機関から行政機関、それから住民へと移り変わるそうだ。

かつては「疾病を治すための医療」だったが、高齢化社会を迎えた現在では「疾病と共に生きるための医療」となっている。将来的には「疾病にならない医療」となるだろう。そうした変化の中で、医療提供体制は急性期の医療機関から在宅医療や介護施設を含むかかりつけ医へと変革する。

そこでC-REXは、信頼できる健康医療データ基盤を構築し、「命」「生活」「人生」の3テーマを対象にデザインした研究教育を統合的に行うことで、社会的課題を解決することをミッションとしている。

今回の富士通との連携によって、両者はWell-being社会の創生に向けて地域密着の健康・医療の好循環モデルを実現するとしている。生活者のライフログを含む統合的なデータをサステナブルに利活用できる社会を実現し、地域課題の解決と健康・医療サービスの高度化を目指すとのことだ。

両者は、C-REXが連携する医療機関や自治体などから集めた健康診断などの情報を、スマートデバイスや健康診断情報、電子カルテの診療情報と合わせて富士通のプラットフォームに蓄積する。蓄積したデータは、両者専用のデータアナリティクスセンターをクラウド上に設置し、共同で分析に用いる。

この連携でC-REXが発揮する強みは、「人を中心にしたライフデザイン研究」「健康・医療に関するエビデンスを創出する力」「東海圏の医療機関・自治体リレーション」の3点だ。

C-REX拠点長の水野正明氏は「データ駆動型の事業を展開するためには健康・医療データ基盤のさらなる強化が必要であり、この点で富士通と連携できることに期待している」とコメントを述べていた。

一方で富士通が発揮する強みは、AI(Artificial Intelligence:人工知能)やコンピューティング、シミュレーションなどの先端技術だ。加えて、電子カルテやPHR(Personal Health Record:個人の健康記録)に関する知見も提供する。

両者は、単に健康・医療データを収集するだけでなく、さまざまなデータを連携し、新たな分析や活用につなげるための活動に取り組む予定だ。C-REXがこれまでに推進してきた地域フィールドを活用し、富士通のデータ管理プラットフォーム(FHIRリポジトリ基盤)を利用する。さらに両者のデータサイエンティストが共同で分析を行うという。

東海圏をフィールドにデータの収集から蓄積、分析、さらには活用まで、人を中心とした健康・医療のエコシステムを構築し、個人の健康づくりから社会の健康づくりまで対応可能な体制を形成するとのことだ。

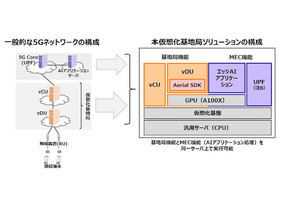

連携2:宇宙活動における課題探索と技術開発

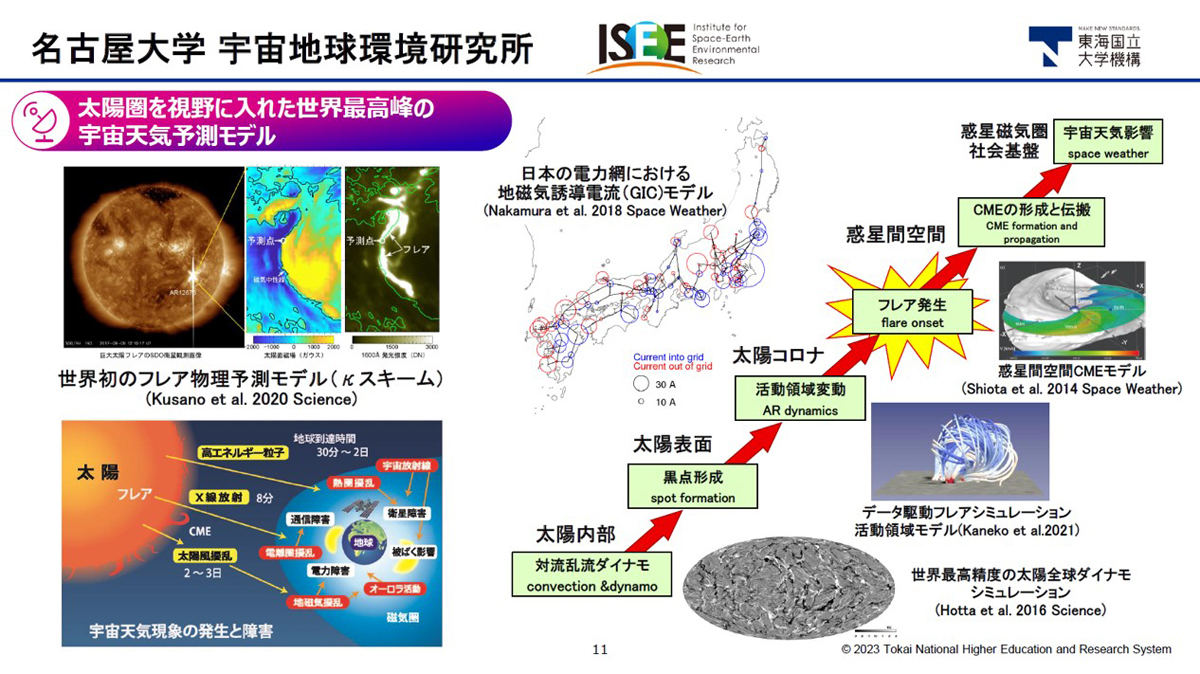

名古屋大学宇宙地球環境研究所(以下、ISEE)は、宇宙科学と地球科学の融合を通じて新たな学術領域を開拓することを目的として設立された研究所だ。宇宙や地球、生命などによる環境変動の理解と予測を通じて、地球環境問題の解決と人類社会の発展への貢献を目指している。

太陽風の影響や宇宙環境を事前に予測して地上や地球圏で対策を立てる取り組みは、気象予測になぞらえて宇宙天気予報と呼ばれるが、ISEEはこの宇宙天気予報で強みを発揮するという。

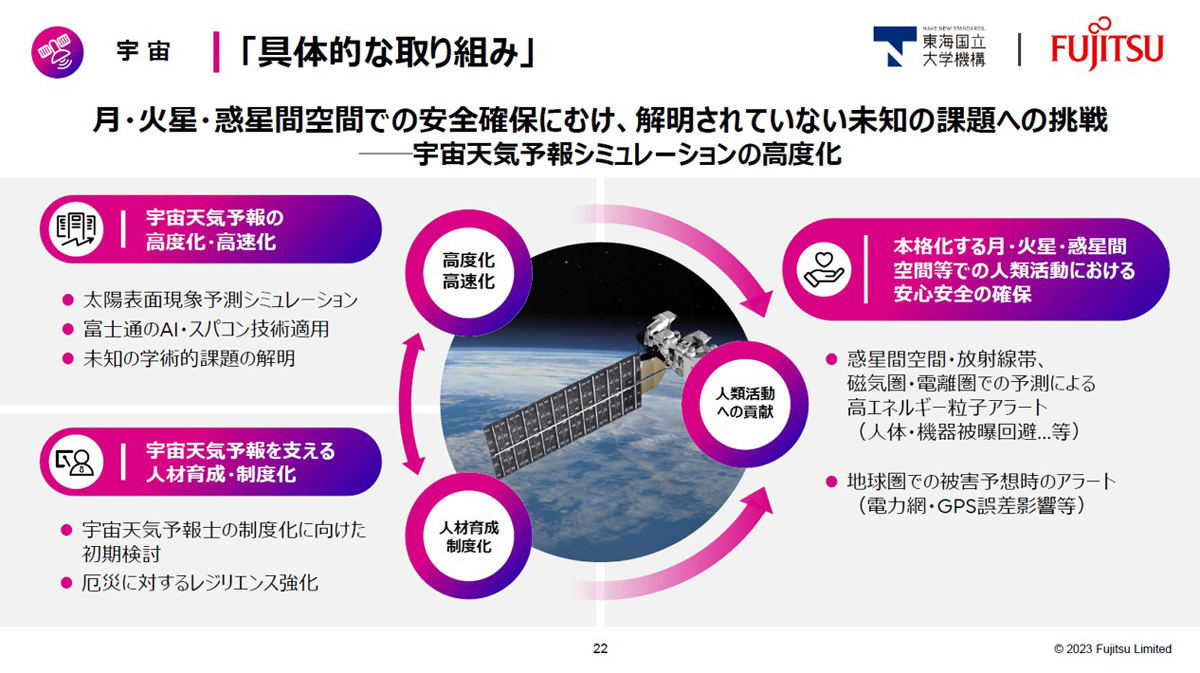

具体的には、ISEEが持つ太陽フレアや黒点などの太陽表面現象や、太陽風および放射線に関する予測モデルと衛星や地上で観測したデータベースを活用して、富士通が名古屋大学に導入したスーパーコンピュータ「不老(フロー)」によって宇宙天気予報シミュレーションにおける予測モデルの高度化やシミュレーションの高速化に取り組む。

太陽フレアの発生は、人工衛星や宇宙飛行士の活動のみならず、地球上でも電力や通信に影響を与えることが知られている。そのため、太陽の活動を正確に予測するための研究が不可欠であるとされ、同研究所ではフレア物理予測モデルや、日本の地形および電力網を考慮した地磁気誘導電流モデルを開発している。

さらにISEEでは、これらのモデルを正確に運用するために、JAXAや国立天文台と連携し全世界に衛星データを発信可能な太陽圏サイエンスセンターを構築したほか、太陽風と地球電離圏の変動を常にモニターするための観測所ネットワークなども保有している。

ISEE所長の草野完也氏は「今回の富士通との協定に基づいて、今後急速に拡大する人類の宇宙活動を安定的かつ持続的に実現するために、新たな研究開発を進めていきたい」と期待を語った。

これに対し富士通は、深宇宙探査におけるICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)活用事業のノウハウや、スーパーコンピュータによる大規模シミュレーション技術を提供する。

同社は1967年から宇宙分野に参入し、衛星の軌道計算や追跡管制などの技術で日本の宇宙開発に貢献してきた。今回の連携でもそのノウハウを活用するとしており、技術だけではなくビジネスモデルまで含めた検討を進めるとのことだ。さらには、人材育成や制度化についても着手する予定だとしている。

富士通の執行役員 Japan リージョン CEOを務める堤浩幸氏は「富士通と東海国立大学機構は、まずはウェルビーイングと宇宙の2領域を開拓しながら、包括的な協業形態で一つ一つデータをお示ししながら価値をお届けしていく。皆さんの生活が豊かになると信じている」と説明した。