宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、月のさまざまな緯度の影領域で水がどのように存在しているかを解明するため、JAXAの月周回衛星「かぐや」(SELENE)の近赤外スペクトルデータを解析。その結果、月の赤道付近を含むさまざまな緯度での影領域に水氷粒子が存在することを解明したと、2月19日に発表した。

同成果は、総合研究大学院大学(総研大) 物理科学研究科 宇宙科学専攻/JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) 太陽系科学研究系の豊川広晴大学院生、JAXA ISASの春山純一助教、同・岩田隆浩准教授、総研大 物理科学研究科 宇宙科学専攻/JAXA ISAS 太陽系科学研究系の野澤仁史大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、地球・惑星科学全般を扱う学術誌「Earth and Planetary Science Letters」に掲載された。

月はほぼ真空であるため雨・雪、風、河川や海などによる浸食もなく、また地球のような活発な火山活動はないため(かつては火山活動が活発だったが、現在はほぼ死んだ天体とされる)、太陽系初期の情報が保存されている天体だ。アポロ計画以来、月には水はほとんどないとされてきた。

しかしここ15年ほどの研究から、その総量がどれぐらいかはまだ詳しくはわかっていないものの、月には従来考えられていたよりも氷の形で水が豊富に存在することが明らかになってきた。こうした月の水の起源を明らかにすることは、いまだに解明されていない地球の水の起源を理解する上でも重要である。

水は蒸発して気体になりやすい(揮発性が高い)ため、ほぼ真空の月面では蒸発と岩盤への吸着を繰り返すことになる。驚くことに、月の1日(地球の約1か月)のうちに、水は数百kmも移動すると考えられている。月の水環境は現在も変化し続けており、月初期の情報を復元するためには、この水の移動プロセスを詳細に理解する必要があるという。

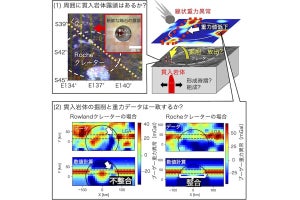

従来の研究から、移動した水はさまざまな緯度にある低温の影領域で一時的に多く吸着することが理論的に予測されてきたが、その実際の存在状態や量は不明だった。そこで研究チームは今回、JAXAがかつて運用していた月周回衛星「かぐや」(2007年9月14日打上げ〜2009年6月11日運用終了)の近赤外分光データを解析することにした。

近赤外線スペクトルデータとは、月面における太陽光の反射光のうち、近赤外線(波長範囲:0.7〜2.5マイクロメートル)で波長ごとの反射率(光が反射する割合)を表したデータだ。水や特定の鉱物は、近赤外線に特有の吸収特徴を示すため、そのスペクトルは天体表面の組成分布を調査するために利用されている。つまり、水の存在を調べる上で、近赤外線スペクトルデータが重要ということだ。

今回の研究では、かぐやに搭載されていた近赤外線連続分光観測装置「スペクトルプロファイラ」(SP)で取得された近赤外線スペクトルデータが解析された。SPは波長解像度が6〜8ナノメートルと高く、また他探査機のデータと比べてノイズも小さく、探査機の高度が100kmの時の空間解像度は500m×500mだ。この性能は、他の探査機が取得したスペクトルデータと比べて低ノイズ・高波長解像度である。そのため、これまでの他データでは難しかった光量の少ない影領域での水分布調査が可能になったという。

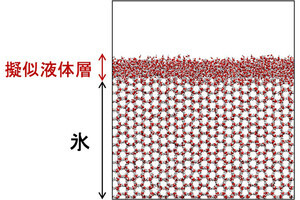

さまざまな緯度・経度・地質的背景を含む、60個の緯度10度×経度10度のエリアで取得されたSPデータが解析された。その結果、すべてのエリア内のさまざまな時刻の影領域において、水氷の存在を示すスペクトルの特徴が確認されたとする。また、観測されたスペクトルには月面の主要鉱物の吸収特徴が見られないことから、氷の霜が月面の影領域を覆っているか、氷が月面上を浮遊していることが示唆された。さらに、観測されたスペクトルをもとに、氷の量は10の-4乗〜10の-3乗[kg/m2]ほどであると推定された。

-

観測から推測される水氷の存在イメージ。観測スペクトルの形状から、(a)氷の霜層が影領域を覆っている場合と(b)水氷が月面上を浮遊している場合が考えられるという

(出所:JAXA ISAS Webサイト)

これまで月に水があるとしたら、陽光が当たらないためにおよそマイナス170度と、きわめて温度が低い月の極域のクレーター内に存在する永久影領域に主に存在すると考えられてきた。しかし今回の研究により、永久影領域だけでなく、さまざまな緯度の影領域にも水氷が存在することが初めて確認された。

今回の成果は、月面で移動する水の起源やその移動メカニズムなど、月における水環境の進化の理解を大きく進めることが期待できるとする。また、アルテミス計画に加え、日本を含めて多くの国や企業などが月着陸探査を目指す中で、今回の研究は極域のみならず、中低緯度での水の詳細な調査を後押しすることが期待されるとしている。