JSRと東京大学大学院の小西邦昭准教授らは、半導体のリソグラフィ(回路転写)プロセスとフォトレジストを用いて極薄の平面レンズを低コストかつ効率的に量産する技術を開発した。ガラス基板上に平面レンズを形成し、これがスマホのカメラ向けなどに十分な特性をもつことを確認している。

-

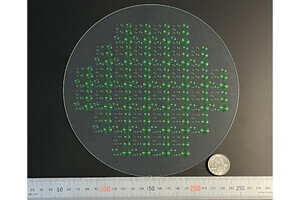

2024年12月に都内で開催された「SEMICON Japan 2024」において、JSRは平面レンズの実機デモを実施。既存製品と色の再現性や輝度などの違いを訴求した。ガラス基板を使ったデモだったが、最終的にはフィルム基板でも実現を考えているという。写真は、指に挟んだ極薄の平面レンズ。複数個使っていたレンズを平面レンズ1枚に集約することもできる

(筆者撮影)

用途を広げるため、今後はフィルム基板への対応も考えている。実用化に向けてレンズやカメラメーカーなどと共同で最適化を進める。「1〜2年内になんらかのアプリケーションになることを期待している」と、リッターポン・イッティ JSR・東京大学協創拠点CURIE 東京大学理学系研究科 客員共同研究員は話している。

注目集める平面レンズ、半導体露光プロセスのみで作製

両者が開発したのは、樹脂製の平面レンズを効率的に量産する手法。既存のレンズは高度の研磨技術と生産設備が必要でコストもかさむことから、極薄で多用途かつ低コストの平面レンズが注目されている。そのひとつがナノメートルサイズの微細なパターンから形成されるメタサーフェスレンズだが、大がかりな成膜装置やエッチング装置が必要なうえ、製造プロセスも複雑なのが難点だった。

そこで両者は、半導体製造では一般的なリソグラフィ装置とレジストを用い、1プロセスで微細パターンを形成できる手法を開発した。口径200ミリメートルガラス基板に、JSRが開発した特定波長だけを吸収するi線(波長365ナノメートル)ネガ型カラーレジストをスピンコート(塗布)し、既存の露光機(ステッパー)を使って紫外線を照射し、フォトマスクに描いた微細パターンをレジストに転写する。それを現像するだけで、同心円状のリング構造をしたフレネルゾーンプレート(FZP)型の平面レンズが多数個できあがる。

半導体レジストのトップメーカーであるJSRは、LCD(液晶表示装置)向けカラーレジストで豊富な実績をもつが、平面レンズ用はサイズや微細加工の精度などが異なり、CMOSイメージセンサー(CIS)用カラーフィルターに近いものになっている。摂氏200度(300秒)という高耐熱性も確認していて、平面レンズに特化している。

レンズ機能を発揮するFZPのリングの幅と間隔は外側にいくほど小さくなり、もっとも外縁にある幅は1マイクロメートルほど。一種の回折光学素子であり、「回折のためのパターンを正確に形成するのがポイント」という。

実際に試作したFZP平面レンズで波長550ナノメートルの光を集光したところ、約1.1マイクロメートルのビーム径に集光できた。またイメージング用レンズとして試したところ、約1.1マイクロメートルの分解能が達成できたという。波長450/650ナノメートルにおいても同等の集光性を示すレンズをつくれたため、さまざまな波長の可視光領域の平面レンズを簡便に生産することが可能になったとしている。

スマホカメラなどの光学用途や、赤外線カメラも想定

FZP型平面レンズの特徴は、簡便なプロセスで量産性に優れることだけではない。色の再現性に優れ、3原色(赤緑青)を同時に集光できる。また「もや」が残りやすい平面レンズでありながら、色収差を最適化することで画質の向上を図った。これらの特性にメタサーフェスレンズ大手からも「衝撃的」との反応があったという。

想定するアプリケーションのひとつとしてスマホのカメラ向けがある。スマホの多くはカメラ性能で差別化しているが、平面レンズは画質では既存の高級レンズにはかなわない。しかしより薄く軽いレンズに換えることができる。そして肝心の画質の方は、「撮影後のAI補正で改善できるのではないか」とみている。最先端のスマホならではの画像処理性能を念頭においてのことだ。このほか配達用ドローンや玩具に搭載するカメラ向けとしても有望だ。可視光だけではなく赤外線センサーとして夜間監視カメラへの搭載も視野に入れている。

すでに三重・四日市工場では口径200ミリメートルガラス基板を使って試作している。レジストだけではなく周辺材料も自社生産しており、新規事業として育てる方針だ。なおこの研究は、「JSR・東京大学協創拠点CURIE」で実施したもので、研究成果は光学関連の学術誌「ライトサイエンス&アプリケーションズ」に掲載された。