ブースター回収は成功、宇宙船は破壊し流れ星に

スターシップの7回目の飛行試験「FT-7 (Flight Test-7)」は、前回の飛行試験などと同様に、テキサス州ボカ・チカにあるスペースXの試験場「スターベース」を飛び立ったのち、ブースターは発射塔で回収する。

一方スターシップ宇宙船は、地球周回軌道に乗る寸前のスピードまで加速してサブオービタルで飛行し、最終的にインド洋で大気圏に再突入して、着陸を模擬した機動を行ったのち、洋上へ着水する計画だった。

スターシップFT-7は、日本時間1月17日7時37分(米中部標準時16日16時37分)、スターベースからリフトオフ(離昇)した。

ブースターの33基のエンジンはすべて正常に燃焼し、計画どおり飛行したあと、離昇から2分42秒後に宇宙船と分離した。

その後、発射台まで戻るため、中央付近の13基のエンジンに再着火した際、1基のエンジンが作動しなかった。それでも、他の正常なエンジンを少し長く噴射させるなどし、飛行を続けた。なお、この作動しなかったエンジンは、前述した「パイ」ではなかった。

やがて発射台の上空に舞い戻ってきたブースターは、エンジンを再々着火した。今度は13基すべてが正常に燃焼し、そして離昇から約6分56秒後、ブースターは発射塔に舞い戻り、チョップスティックスで捕獲され、回収された。

一方、スターシップV2宇宙船は、分離後しばらくは正常に飛行していたものの、離昇から7分40秒あたりから、6基あるエンジンの燃焼が次々と停止し始め、最終的に1基のみとなった。その後も飛行を続けたものの、最終的に離昇から8分25秒あたりで、データが届かなくなった。このタイミングは、計画されたエンジン燃焼終了の27秒前だった。

その後、スペースXは「初期データによると、スターシップ宇宙船のエンジンの燃焼中に、船体後部で火災が発生し、『予定外の急速な分解(rapid unscheduled disassembly)』につながったとみられる」との声明を発表した。「予定外の急速な分解」とは、いわゆる爆発や破壊を意味する。

エンジンが早期に止まったことで、スターシップ宇宙船は速度が足らず、すぐに大気圏に再突入した。実際、タークス・カイコス諸島を中心に、ハイチ、ドミニカ共和国といったカリブ海地域の上空では、スターシップの再突入によるものとみられる大きな流れ星が発生し、SNSを通じてその映像が拡散された。

この再突入では、付近を飛行中の複数の航空機が、経路を変更したり、空港からの離陸を遅らせたりなどの影響が出たものの、被害は発生していない。また、再突入で燃え切らなかった破片についても、スペースXとFAAによると、「事前に定められた大西洋の危険区域内に落下したものとみられる」としており、17日の時点で被害は報告されていない。

スターシップの今後と、次期トランプ政権

今回の飛行試験は、まずチョップスティックスによる機体の回収技術を、あらためて実証できた点で大きな成果があったと言えよう。5回目の試験での回収成功がまぐれではないことを示すとともに、将来的にスターシップ宇宙船も同様の方法で回収することに向けた大きな一歩となった。

また、スターシップV2のデビュー戦は不本意な形に終わったものの、スペースXの失敗を重ねて改良していくアプローチの一環といえるだろう。

実際、試験後に同社は、「成功は学びから生まれます。(スターシップ宇宙船に起きたことについて)根本的な原因を調査するため、データの分析をすでに始めています。米連邦航空局(FAA)と連携して徹底的な調査を行い、是正措置を取り、スターシップを改良します」とのコメントを発表している。

スペースXはまた、「8回目の飛行試験に使うためのブースターと宇宙船はすでに建造しており、打ち上げ前の試験を経て、飛行の準備を進めている」とした。

おそらく、今後の動きにおいて最大の焦点となるのが、この8回目の飛行試験がいつ行えるかだろう。

前述のように、今回の試験に関してはFAAが調査に乗り出している。FAAは、スペースXが行う事故調査プロセスのすべてのステップに関与し、是正措置を含む同社の最終報告書を審査し、飛行再開の可否を判断する権限を持っている。つまり、FAAが許可しない限り、どれだけ機体の準備が整っていたとしても、次の飛行試験を行うことはできない。

FAAの調査と、飛行再開に関する可否判断は、これまでの飛行試験でも行われている。ただ、これまでの試験中の事故では、人や航空機への影響はほとんどなかった。しかし、今回は複数の航空機が経路変更を余儀なくされ、航空安全に大きな影響を及ぼした。そのため、危険区域の範囲見直しやスターシップの信頼性に関する審査が徹底される可能性があり、飛行再開まで数か月かかる恐れがある。

飛行再開の遅れは、スターシップ開発のさらなる遅延を招く可能性がある。完成への道のりは依然として遠く、ブースターの回収を日常的な光景にするだけでなく、スターシップ宇宙船の大気圏再突入や、ブースターと同様に発射塔で回収する技術も確立しなければならない。

さらに、スターシップは単独で月へ飛行することができないため、地球周回軌道上で別のスターシップから推進薬を補給する必要がある。この軌道上でのスターシップ同士のドッキングや推進薬の移送は、大気圏再突入と同じくらい難しい、技術的挑戦である。

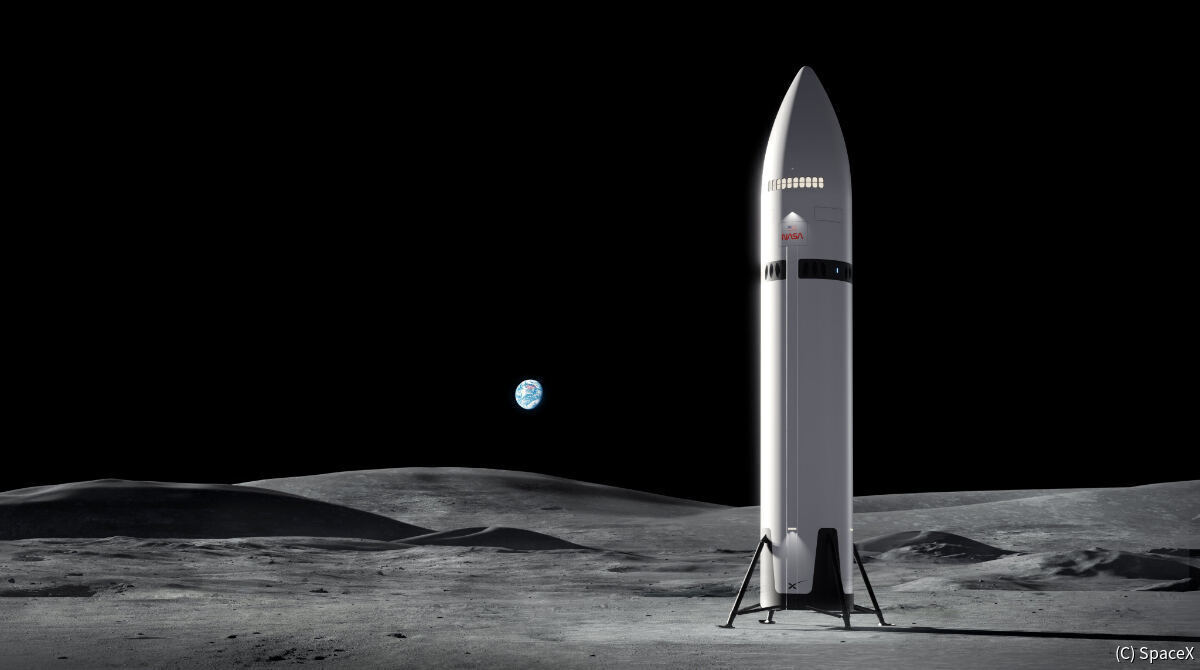

スターシップの開発が遅れれば、スペースXだけでなく、米国航空宇宙局(NASA)にとっても大打撃となる。NASAは、国際共同で進めている有人月探査計画「アルテミス」において、スターシップを月着陸船として使うことを計画しており、2027年にも宇宙飛行士を乗せて、月面に着陸する予定になっている。

こうした中、ジョーカーカードになりうるのが次期トランプ政権と、その中枢に入り込むことになったマスク氏の存在である。

次期トランプ政権の宇宙政策はまだはっきりとした展望が見えていないが、もともとアルテミス計画は第1次トランプ政権で始まったものであり、また米国大統領の3選は基本的にできないため、次期トランプ政権の任期中、すなわち2029年1月までの月面着陸の実施を求めるものとみられる。

またマスク氏は、これまでもFAAやNASAの体質にたびたび苦言を呈しており、そして第2次トランプ政権では政府効率化省(DOGE)なる役職に就くことになった。くわえて、NASA次期長官には、マスク氏と志を同じくするジャレッド・アイザックマン氏が指名されている。

マスク氏がその立場から、どれだけの辣腕を振るえるかは未知数だが、たとえばFAAに圧力を掛けたり、NASAの方針や計画をスペースXにとって都合の良い形に変えたりなど、権力を乱用する可能性はある。それはスターシップの開発にとって、そしてアルテミス計画にとって追い風となるかもしれないが、同時に多くの軋轢や悪影響を生むことも避けられないだろう。

アルテミス計画には日本も参画しており、スターシップに日本人宇宙飛行士が乗ったり、日本製月面車を積んで運んだりすることも既定路線であることから、無関係ではいられない。これからのマスク氏とスターシップの動向は、これまで以上に注視する必要がある。

参考文献

・Starship's Seventh Flight Test

・SpaceX(@SpaceX)さん / X

・FAA General Statements | Federal Aviation Administration