2024年は激動という表現が適切な一年であった半導体業界。さまざまな市場調査会社や機関などから、2025年の復調に期待がかかる。そんな2025年、半導体業界はどのような年になるのか、2024年の動きを踏まえて予想してみたい。

大きな変化が起こる日本市場

半導体は上流から下流までグローバルでビジネスが進展している産業であるが、その中でも2025年は日本市場が注目の1つとなると言える。

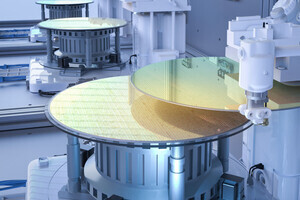

大きなポイントは2つ。1つ目は2nmプロセスの量産を目指すRapidus(ラピダス)の動向。2025年4月をめどに生産拠点「IIM-1」のクリーンルームの約半分のスペースに設置された製造装置群を活用したパイロットラインの稼働が開始する予定となっている。2027年の本格量産を前に、搬入したASMLのEUV露光装置「NXE:3800E」などを使って、実際に2nmプロセスの半導体が製造できるのかを判断するための重要なマイルストーンになる。

時期までは読み切れないが、同社に参画しているプロセスエンジニアたちの多くは、GAAは初めてながら、半導体の量産立ち上げという経験を長年にわたってその身で体験してきていることを踏まえれば、実際に2nmプロセスを用いた試作品の製造までは漕ぎつけられるものと思われる。ただ、先端プロセスの場合、テープアウトしてから実際に生産ラインを通って製品として出てくるまでには数カ月単位の時間が必要であり、2027年の本格量産に向けて歩留まりを挙げていくためのプロセスチューニングや習熟度を高めるための時間は意外と少ないという部分が懸念点と言える。とはいえ、協力関係にあるSynopsysやCadence Design SystemsといったEDAベンダの最新の設計ツールではAIを活用して製造との最適化を図ることもできることを鑑みれば、ある程度の時間は要するが、一定以上のレベルに到達できる可能性もある。

2つ目は2024年末より稼働を開始した熊本のJapan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)の量産が本格化すること。第1工場は22/28nmおよび12/16nmプロセスを提供するが、ソニーセミコンダクタソリューションズのCMOSイメージセンサ向けロジック(26/22nm)や、12/16nmでの車載半導体などの製造をはじめとして、ファウンドリとしてさまざまな顧客からのニーズに対応していくこととなる。

この2つの工場の稼働で、これまで40nmプロセスで止まっていた日本でのロジック半導体の製造が一気に先端プロセスでの製造に向けて加速していくこととなる。SEMIによると、2023年から2027年にかけて日本国内だけを見ても11工場の新設が予定されており、こうしたロジックへの投資に加え、キオクシア/Western Digital連合によるNANDへの投資、マイクロンによるDRAMへの投資、そして300mm化を含めや複数の企業が注力するパワー半導体への投資と幅広い分野で投資が継続していくことが期待されるようになり、電子部品や受動部品などへの投資も含めると、日本でほとんどの半導体の製造(前工程)が可能な土壌が整備されていくこととなる。

-

300mmパワー半導体工場として改修されたルネサス エレクトロニクスの甲府工場。当初、本格量産開始は2025年1月を予定していてが、電気自動車(EV)市場の低迷などを背景に開始時期は延期されている (編集部撮影)

Intelはどこに向かうのか?

2025年の半導体業界全体の話題として注目される1つのトピックスとして、Pat Gelsinger引退後のIntelを誰が率いることになるのか? ということが挙げられる。

鳴り物入りでIntelへのカムバックを果たし、IDM2.0を提唱し、Intelの復活を目指したGelsinger氏。売り上げが伸びない中でも投資を継続、結果として主にファウンドリ事業を中心に巨額の赤字を計上したことなどが要因となり、引退へと追い込まれたと言われている。

同氏が掲げたIDM2.0という戦略は、いろいろと賛否両論あるが、実にIntelらしい、Intelのアイデンティティそのものを体現した戦略と言えるものだと個人的には思える取り組みである。

というのもの、突き詰めれば半導体ビジネスの根幹はいかにファブのラインを埋めるかに突き当たる。極論を言えば、このラインを埋める役割は自社の製品でなくても良い。その極論がファブレスとファウンドリという設計と製造という役割分担(水平分業)モデルの登場である。Intelとしても、ラインを埋めるということが至上命題であり、IDM2.0を打ち出す以前から、ファウンドリサービスを提供(x86プロセスベースの製造ラインで、デジタル関連以外のIPが少なかったことなどから、なかなか事業としては育っていなかったが……)、他社にもIntelラインを使ってもらおうとする動きをたびたび見せてきた。最終的には買収に至ったAltera(2024年1月1日付で再びAlteraとしてスピンアウトしなおした)が、次世代(当時)のFPGAをそれまでの付き合いがあったTSMCからIntelのプロセスを採用して製造するというアナウンスを出していたことなどがその最たる例であるといえるだろう。

なぜラインを埋めることが重要なのか。基本的には半導体は利益率が比較的高いビジネスであり、いかに多く、そうした利益率の高い製品を市場に提供するかが事業の成長に直結するためである。かつてのIntelも「ドル札を印刷するよりも儲かる」と語っていたほどである。現在のNVIDIAの躍進を見れば、いかに儲かるデバイスを大量に市場に投入することが事業の成長につながるかが理解できるだろう。

ではそうしたNVIDIAとTSMCのような、ファブレスとファウンドリの関係をIntelも築けば良いのではないかと思う向きが出るのも当然だし、それも実際の選択肢の1つとしては残されていると思われる。Intel Foundryの切り離しはたびたび話題に挙げられているし、現にAMDは生産拠点をGlobalFoundries(GF)として切り離し、最終的には最新CPUの生産委託先をGFからTSMCへと鞍替えすることで躍進を果たした。Intelも生産事業(Intel Foundry)を切り離し、ファブレスとなることで復活できるのでは? と見る向きもあるが、まさにこの生産を切り離す、ということがIntelが自社で半導体を製造し、生産ラインを埋めることをビジネスの中核としてきたというアイデンティティそのものを捨てることを意味することとなる(その妥協案が自社も使うし、他社にも使ってもらうIDM2.0であるといえるだろう)。

ただ、Pat Gelsinger氏の退任時点でDavid Zinsner暫定共同CEOが語った「製造と製品の両分野で経験を持つ人物を起用する」という方針を踏まえると、やはりIntelは少なくとも現時点ではこの自社で製造を行うというこれまでのIntelらしさを維持する方向性ではあると思われる。もっとも、米国商務省からCHIPS and Science Act(いわゆるCHIPS法)を通じて最大78億6500万ドルの支給が決まっており、この契約を履行しなければいけないという事情を踏まえれば製造部門を簡単に切り離せないという事情もあるだろう。

となるとPat Gelsinger氏以上に製造と製品の両方を経験した人物がいるのか? という話になってくる。少なくとも“Intelの製造と製品”と括るのであれば、恐らく同氏以上にそれを理解している人物はいないと思われる。となれば、外部から適任者を招へいすることは必須となる。

実はこれまでもIntelは何度も経営危機に陥った過去を持つ。かつてのIntelのCEOを務め、そうした危機を乗り越えてきた故Andy Grove氏は「Only The Paranoid Survive (偏執狂だけが生き残る)」と題した著書の中で、戦略的転換点の見極めの重要性を説いた。2025年、果たして誰がどのようにIntelのトップとして、この戦略的転換点と向き合うこととなるのか。まさかLisa Su氏がAMDからIntelに電撃移籍ということはなかろうが、それに匹敵するような人物を選定、口説き落として向かい入れることができるのか、人選がどのような結果になるのか、Intelのこれからの方向性を占う意味でも注目する必要があるだろう。