東北大学、京都大学(京大)、島根大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)の4者は12月2日、ガラスのモデル系として知られるイオンガラス中の原子構造と運動を、放射光実験と計算機実験で精密に調べた結果、原子のジャンプ運動のほかに、ジャンプ運動によりできたわずかな隙間を埋めるように、周囲の数十個の原子集団がじわじわ移動する、新しいタイプの原子運動を発見したと共同で発表した。

さらに、ナノ秒からマイクロ秒の間に原子がジャンプ運動と集団運動を繰り返すことでガラスに加えられた力が緩和し、ガラスが破壊から守られることがわかったことも併せて発表された。

同成果は、東北大大学院 理学研究科の齋藤真器名准教授、同・若林裕助教授、京大 複合原子力科学研究所の瀬戸誠教授、京大大学院 理学研究科の荒木武昭准教授、島根大 材料エネルギー学部の尾原幸治教授、物質・材料研究機構(NIMS)の小野寺陽平主任研究員、JASRIの依田芳卓主幹研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、ナノ構造を含む無機材料の全般を扱う学術誌「Acta Materialia」に掲載された。

結晶固体に外力をかけると、原子の作る規則的な構造が変形して、まるでバネが伸縮により力を保持するように内部に生じた応力を支える。これが、“結晶固体の弾性”の起源だ。一方、液体に外力をかけると、力をかけた瞬間は原子・分子がその応力を支える。しかし、液体中では原子・分子が拡散運動により比較的自由に動き回れるため、内部の応力はすぐに無くなって(緩和して)しまう。

結晶化を回避しながら液体を冷却していくと、粘度が増大して、やがて事実上流動性がないと見なせる固体となる。そのような代表がガラスであり、原子・分子の作る構造に長距離の規則性がないアモルファス構造が特徴だ。このようにガラスは結晶ではないとはいえ固体であるにも関わらず、外力をかけるとしばしば内部応力の一部に液体のような緩和が生じる。この時、ガラス中では液体的な拡散以外の方法で、原子・分子が動いて応力を緩和を行っている。その起源は、0.1ナノメートル(nm)程度の距離で起こるような原子・分子運動だというが、この微細な原子・分子運動をこれまでのところ十分な精度で観測できておらず、原子や分子の運動がどのように応力を緩和するのかは不明だったとする。

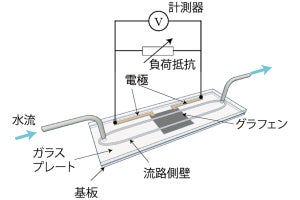

そこで研究チームは今回、カルシウムイオン(Ca2+)とカリウムイオン(K+)、単純な形状の硝酸イオン(NO3-)からなる、ガラス材料一般に共通した性質を調べるために広く研究に用いられるモデル物質「Ca0.4K0.6(NO3)1.4」の原子レベルの構造を調べたという。さらに、ガンマ線準弾性散乱の時間領域計測も行い、原子・分子運動を詳細に調べたとする。

理化学研究所が所有し、JASRIと共に運用している大型放射光施設SPring-8での観測の結果、ナノ秒からマイクロ秒で起こる変位がわずか0.1~0.2nmの原子運動を捉えることに成功。同原子運動が起こる時間は、応力が緩和する時間とよく一致し、さらに大多数の原子が運動していることも判明。つまりガラス中では、大多数の原子が0.1nm程度動くことができ、応力を支える原子構造を部分的に壊すことで、ガラス中の応力の一部を緩和できることが発見されたとした。

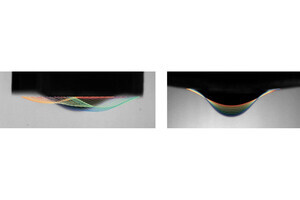

同原子運動の描像をさらに解明するため、分子動力学計算が行われた。ガラス中では、一部の原子がジャンプ運動することが知られていたが、今回行われた計算によって、ジャンプで生じたわずかな隙間を埋めるように起こる、周囲の原子の集団運動も確かめられた。計算で得られた原子集団の移動距離は、まさに実験で観測された原子の移動距離である、0.1nm程度だったという。

続いて、計算と実験結果の比較を行ったところ、計算は現実の物質の挙動をよく再現していることが確認できたとのこと。次に、その計算結果をもとに原子にかかる力の時間変化を解析した結果、原子のジャンプ運動と、平均で数十個の原子集団の運動が繰り返し起こることで、応力の部分的な緩和が起こることが解明されたとした。

研究チームは今後、さらにさまざまなガラス物質に対し、どのようなガラスでも同様の機構で原子・分子が運動し、内部に生じた応力を逃がしているのかどうかを解明したいとする。これによって、ナノからマイクロ秒で起こるガラス中の原子・分子の運動が、どのような応力緩和を起こすかの普遍的な描像が明らかになると考えているという。また今回の研究成果は、瞬間的な力をかけた時に壊れにくいガラス、つまり耐衝撃性が高いガラスを作る指針を与えるものであり、産業応用上も重要な成果といえるとしている。