2024年10月27日に行われた衆議院議員総選挙の結果、与党の自民党は56議席を減らして191議席となった。また、自民党と連立を組む公明党も24議席に留まり、自民党と公明党の与党は過半数の233議席に達することができず、石破政権は予算や法案の可決で野党からの協力を必要とすることになった。一方、最大野党の立憲民主党は148議席と大きく議席を増やし、日本維新の会が38議席、国民民主党が28議席、れいわ新選組が9議席、共産党が8議席、参政党が3議席、日本保守党が3議席、社民党が1議席、無所属が12議席となり、野党が過半数を上回る結果となった。

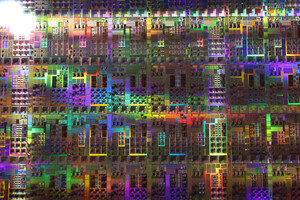

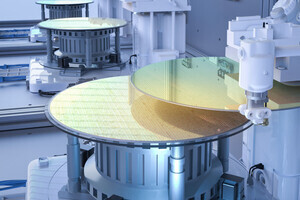

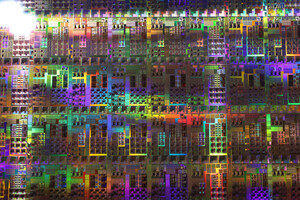

そして、これまで日本の半導体政策を主導してきた甘利氏が神奈川20区での選挙戦の結果、立憲民主党の新人となる大塚小百合氏に敗れ、自民党の定年制ルールによって比例復活が認められずに落選となったことで、今後の日本の半導体政策の行方を懸念する声が聞かれる。甘利氏は半導体戦略推進議員連盟の会長を務め、半導体産業振興の旗振り役として日本の半導体政策を主導し、次世代半導体の大量生産を目指すRapidusを日本の半導体戦略の中心企業と位置付け、官民投資の増大を強く呼び掛けていた。

では、石破政権下で日本の半導体政策はどうなっていくのか。石破政権は基本的には岸田政権の半導体政策を継承し、日本の半導体産業を復活させるべく最大限の投資、支援を実施していくだろうが、いくつかの懸念が考えられる。

まず、今回の選挙で少数与党となったことから、これまでのように自民党主導で半導体政策をスムーズに進められなくなる可能性がある。国民民主党や立憲民主党が半導体政策についてどのようなビジョンを持っているか不明な点も少なくなく、これまでの自民党主導による半導体政策に素直に頷くかは分からない。

上述のように、石破政権は野党の意見も十分に考慮しなければならない状況にあり、これまでの半導体政策の勢いが失われる可能性もあろう。また、石破政権で“第2の甘利”が誕生するかも不透明であり、今回の選挙結果が日本の半導体政策にとって悪い意味でターニングポイントになることが懸念される。

また、これを米国や台湾はどう考えるだろうか。台湾の半導体大手TSMCは熊本に半導体製造工場を建設するなど、台湾有事のリスクを意識しながら日本を新たな重要拠点と位置付けているが、それを主導してきた自民党政権が政治的な力を失ったことで、潮目が変わったと認識している可能性もあろう。米国も同様に大統領の政策云々に関係なく、日本を経済安全保障上のパートナー、対中国における重要な同盟国と位置付けており、自民党政権が政治的な力を失ったことで、半導体やAIなど戦略物資を中心とする経済安全保障上の協力が損なわれることへの懸念があろう。

石破政権は基本的には半導体政策を押し進めているだろうが、直面する課題は大きくなったと言え、米国や台湾などは同政権の半導体政策の行方を憂慮していることだろう。