東京農工大学(農工大)は10月30日、分子の配向および極性制御を志向した精密な分子設計により、真空蒸着による成膜過程において、優れた配向分極特性を自発的に示す有機低分子材料(有機薄膜)の開発に成功したことを発表した。

同成果は、農工大大学院 工学研究院 生命機能科学部門の田中正樹助教によるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

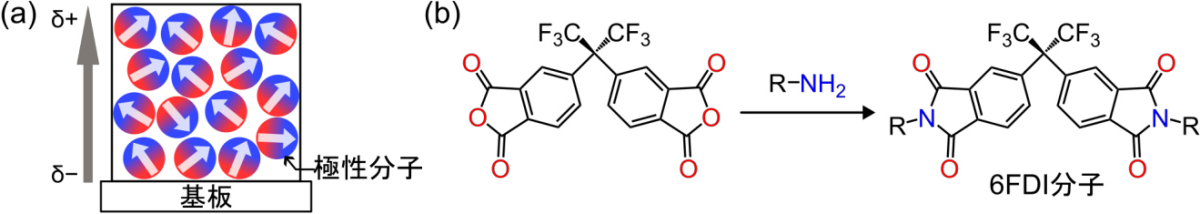

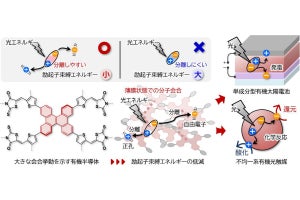

有機ELなどに用いられる一部の極性低分子は、真空蒸着による成膜過程において、極性分子が自発的に「永久双極子モーメント」(分子内部での電荷の偏り度合いのこと)を平均的に膜厚方向に配向すること、つまり自発的な配向分極を形成することが知られている。

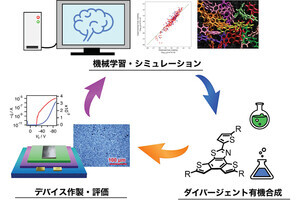

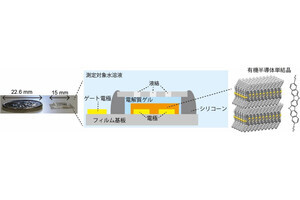

有機薄膜の配向分極は有機ELの性能に影響を与えることに加え、分極処理が不要な「エレクトレット材料」(静電荷を長期間にわたって持続的に保持できることにより周囲に電界を提供する材料)として、IoTセンサなどの電源として期待される環境発電の一種の振動発電に応用できることが報告されている。そのような理由から配向分極の実用的な応用を目的として、配向分極の大きさや極性を自在にデザインできる材料や手法の開発が求められている。そこで田中助教は今回、1ステップで簡便に合成することが可能な極性分子骨格を用いて、大きな配向分極を示す極性分子の開発を試みることにしたという。

今回の研究では、大きな配向分極を実現するため、極性分子の自発配向を誘起する「フッ化アルキル基」と、分子の永久双極子モーメントを大きくするために「フタルイミド基」を合わせ持つ「6FDI骨格」が採用され、極性分子の設計が行われた。量子化学計算を利用して設計された新たな極性分子を、真空蒸着により基板上に成膜することで、表面電位を有する配向分極薄膜が形成されたという。

蒸着薄膜の表面には、膜厚に比例して増大する表面電位が発生するが、今回開発された有機薄膜の膜厚に対する表面電位の成長率は200mV/nm以上が示されたとのことで、これまでに報告されている材料の中では最大級の表面電位成長率が実現されたという。また、分子内の極性官能基の修飾位置を変えた「位置異性体」を用いて、薄膜表面に生じる表面電位の極性を正・負に設計することにも成功したとする。

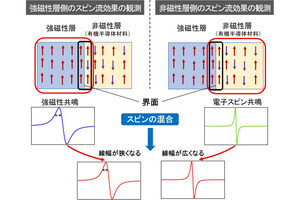

さらに今回の研究では、開発された極性分子薄膜を、有機ELを構成する有機積層薄膜の界面に挿入することで、電荷注入・輸送を制御できることも確かめられたとのことで、研究チームではこれらの結果について、異種分子界面に意図的に分極形成することにより、電荷輸送障壁の大きさを制御できることが示唆されていると説明している。また、開発された極性分子は真空蒸着により成膜できるため、任意の表面に分極薄膜を形成することが可能なことから、この技術を応用することで、有機半導体デバイスなどの積層デバイスにおいて、表面・界面物性の自在制御によりデバイス特性の向上につながることが期待できるとしている。