日本電信電話(NTT)は10月28日、無線通信用ハードウェアの小型無線フロントエンド(FE)の小型化と広帯域化のため、課題である「局部発振信号漏洩」(LOリーク)を除去するための回路構成を、独自開発の「InP-HEMT」(インジウム・リン基板上に作成される高電子移動度トランジスタ)技術を用いて1チップ集積化して実現し、将来の超高速無線通信への応用が期待される300GHz帯のデータ伝送実験において世界最高クラスとなる160Gbpsのデータレートを達成したことを発表した。

同成果の詳細は、米国東部夏時間10月27~30日にフロリダで開催中のIEEEの国際会議「BCICTS 2024」にて、28日に口頭発表された。

第6世代移動通信システム(6G)においては、100Gbps以上の超高速無線通信が必要とされることが予想されており、広い周波数帯域が利用可能なサブテラヘルツ帯(100GHz~300GHz)が期待されている。その実現に必要なのが、同帯域での電波の送受信を可能とする無線FEの開発となっている。

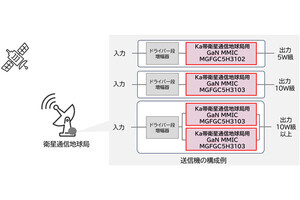

FEは、ベースバンド/IF部で生成したデータ信号を300GHz帯のRF信号に周波数変換する機能を持つアナログ回路で構成され、送信用のトランスミッタ(TX)と、受信用のレシーバ(RX)に分けられる。TXは、周波数変換を行うミキサ、そこで発生したRF信号の増幅用の「RF用電力増幅器」(RFPA)、ミキサの駆動に必要なLO信号電力用の「LO用電力増幅器」(LOPA)といった要素部品で構成され、RXは、ミキサ、受信RF信号を低雑音に増幅するための「低雑音増幅器」、LOPAで構成され、300GHz帯のFEの実現には、それらを同帯域で動作させる必要がある。

また、これまでのFEでは要素部品が個別モジュールとなっており、それらを組み合わせたバラック形態で実現されてきたため、柔軟な構成が可能な一方で、以下のような課題もあったという。

- 複数のモジュールを組み合わせるため、FEが大型化してしまう

- モジュール間の接続部(損失や帯域減少の要因となる)が複数存在することでFEの動作帯域が制限され、データレートの向上が困難

そこでNTTでは今回、これらの課題を解決するため、構成要素を1つのICへと集積化することにしたという。

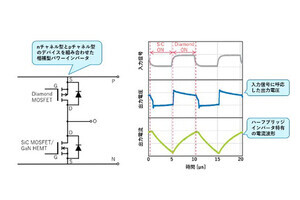

課題の1つは、ミキサで生じ、他の回路の動作に悪影響を及ぼすことで、FEが伝送する信号の品質を劣化させてしまうLOリークの除去だが、1つのICに集積化してその内部で除去するには、サブテラヘルツ帯ではこれまでは困難だったという。そこで今回の研究では、同帯域においても、IC内でLOリークの除去が可能な「差動構成」のFEが検討された。

差動構成は、位相が180度異なる信号のペア(差動対)の間の電位差を電気信号として用いる回路構成であり、差動構成FEにおいては、ミキサ後段でLOリークを逆位相で干渉させることで除去するが、そのためにはミキサを「完全差動LO信号」(振幅が等しく、位相が180度異なる2つのLO信号)で駆動する必要があったという。この信号の生成には、その発生回路の「バラン」に加え、「差動増幅器」が必要で、同増幅器にはバランから出力される差動信号に含まれる振幅の誤差、位相の180度からのズレを補正する「同相除去機能」が要求されることから、今回の研究では、NTTが独自開発した同相除去回路をLOPAの各増幅段に適用したところ、信号の生成に成功したという。

さらに、「LO位相反転回路」(LOPI)を組み合わせ、ミキサ後段でLOリークを除去する構成が採用された結果、LOリークを従来比1/250以下と抑制でき、集積化に成功したとする。そして300GHz帯の「導波管結合器」を用いた独自の実装技術により、金属パッケージに実装したところ、FEのサイズは従来の15cmから2.8cmへと小型化が実現できたとするほか、集積化の結果、FEの変換利得の周波数特性から、従来比で動作帯域の改善も確認されたとする。

こうして製作されたFEの性能評価のためのデータ伝送実験が行われたところ、シンボルレート40Gbaudの広帯域が用いられ、16QAM変調信号を信号対雑音比16.5dB以上という高い品質で伝送できたことが確認されたとのことで、300GHz帯では世界最高クラスとなる160Gbpsの伝送に成功したことを意味するとしている。

なおNTTでは今回の実験はTXとRXの直接接続だったことから、今後は実際に無線接続での性能評価を行い、将来の超高速無線通信実現に向けたサブテラヘルツ帯の有効性を実証していくとするほか、LO信号の発生部やIFの増幅器などもFEに集積させ、さらなる品質の向上に努めていくとしており、これらの研究開発を通し、6Gで提唱されている多様なユースケースを支える超高速無線通信の実現を目指していくとしている。