理化学研究所(理研)と高輝度光科学研究センター(JASRI)は10月24日、兵庫県にある世界有数の大型放射光施設「SPring-8(スプリングエイト)」の老朽化対策および性能向上と電力削減を同時に満たす大改修「SPring-8-II」計画の設計指針を発表した。

同成果は、理研 放射光科学研究センターの田中均副センター長、理研 先端放射光施設 開発研究部門の後藤俊治部門長、JASRI 加速器部門の渡部貴宏部門長ら40名を超える研究者が参加する共同研究チームによるもの。詳細は、放射光科学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Synchrotron Radiation」に掲載された。

放射光とは、光に近い速度まで加速された電子や陽電子などが磁場で曲げられることで放射される電磁波のことで、物質の種類や構造、性質を詳細に調べるのに敵している。その放射光を利用できる世界有数の施設が、「Super Photon ring-8 GeV」の意味を持つSPring-8である。

SPring-8は建設は1991年11月からスタートし、1997年10月より供用が開始されており、心臓部である加速器システムは運転開始からすでに四半世紀以上が経過している。そのため、老朽化が進んでおり、安定した信頼性の高い運転の継続が難しい状況だという。加えて海外では放射光施設の更新が進められており、同施設の国際競争力の維持が困難になりつつあるという観点も含め、早期に同施設の大規模改修に着手する必要があるという。

今回の大規模改修では、性能向上だけでなく、どのように要素機器の小型化(省資源化・カーボンフットプリントの削減)と使用電力の削減(省エネルギー化・高効率化)を達成していくかも課題としている。また、稼働中の施設であることから、以下の4点の制約もあるとする。

- 既存のリングトンネルの再利用

- すべての挿入光源ビームラインの光軸の維持

- 現在の利用可能なスペクトル領域の維持

- 運転停止期間の最小化(1年程度)

これら中で性能の向上、老朽化対策、電力削減の3点を同時に実現するため、SPring-8に併設されているX線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA(サクラ)」(SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser)の高度化と、ユーザー運転の経験で得られた知識を基に、以下のようなシステム構成が立案された。

性能の向上としては、SPring-8の主要ターゲットが硬X線領域であることが考慮され、電子ビームの「エミッタンス」(ビーム品質を表す指標の1つ)が、50~110ピコメートル・ラジアンの範囲で調整可能な設計とされた。その調整は、長直線部に設置される「ダンピングウィグラー」(エミッタンス低減のため、磁石により電子を蛇行させて放射光を発生させる装置)により行われる。この設計コンセプトにより、SACLAからの高品質入射ビームを利用した「オフアクシスビーム入射」(電子ビームの軌道上への入射手法の1つ)が可能なリングの安定領域が確保でき、標準の「アンジュレータ」(特定の波長の光を作り出す装置)において、約2桁の輝度増大が達成できるという。

-

SPring-8とSPring-8-IIのアンジュレータ放射の輝度の比較。SPring-8-IIの標準アンジュレータの輝度は、SPring-8よりも2桁ほど高くなると見込まれる (出所:JASRI Webサイト)

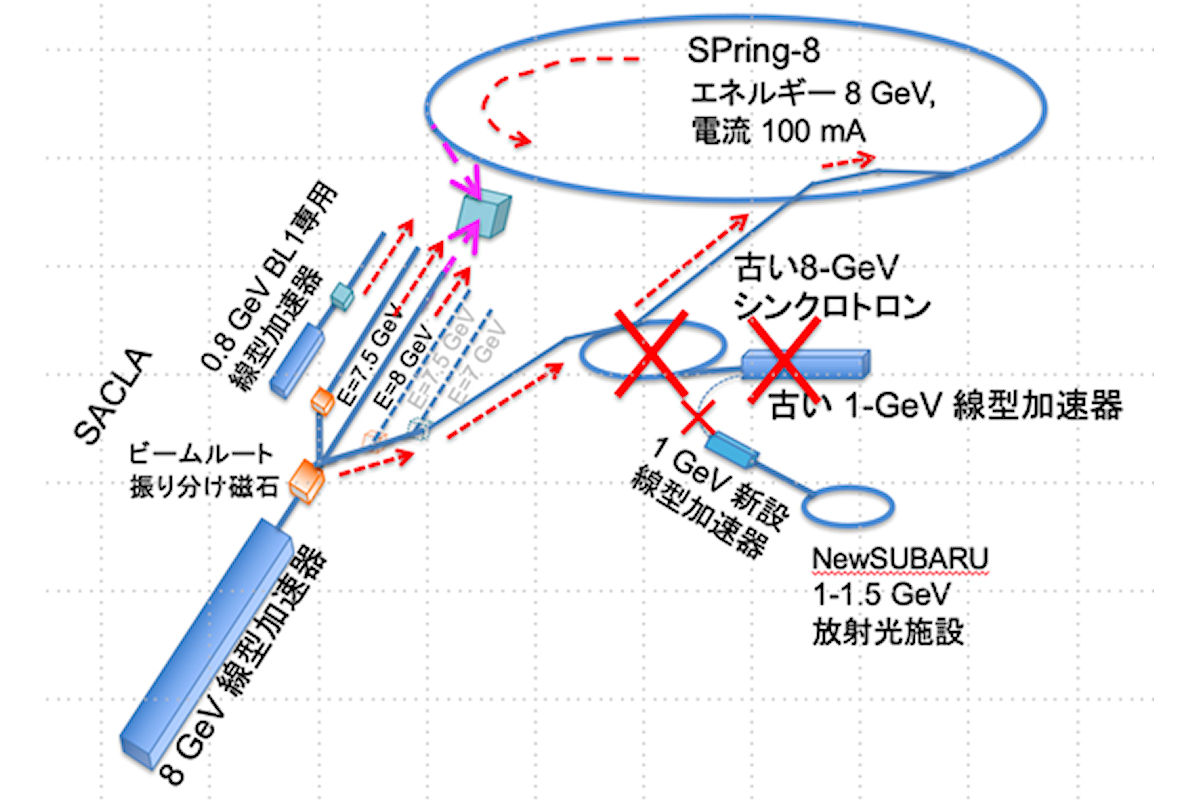

蓄積リングについては一新されるが、リング専用の入射器とその「特高変電所」の老朽化対策が課題として残るとする。その更新には巨額の費用がかかり、簡単に性能向上も見込めないため、すべてをシャットダウンし、ビーム入射器の役割を新しくSACLAに設けられる線型加速器に担わせるスキームが考案された。これは老朽化対策のコスト削減だけでなく、施設の電力消費削減にもつながるという。

-

SACLAの線型加速器のリングビーム入射器としての時間分割利用。リング専用の入射器などの運用を停止し、ビーム入射器の役割を新しいSACLAの線型加速器に担わせる。線型加速器の時間分割利用により、SACLAの運転電力を増やことなくリングへビームを入射できるようになる (出所:JASRI Webサイト)

その実現のため、線型加速器を時間分割利用できるよう、2016年から必要な開発と整備が進められ、SPring-8-IIに先行する形で2021年4月からSACLA線型加速器からの現SPring-8へのビーム入射が実現。同年8月には、リング専用の入射器とその特高変電所がシャットダウンされた。

また電力削減、省資源化に関しては、以下の3つの省電力化を組み合わせることで、SPring-8-II以降の消費電力量を2021年3月までと比べて半減できる見込みとしている。

- 蓄積ビームエネルギーを8から6GeVに下げる(SPring-8-IIは8-2=6GeVの意味も持つ)一方、アンジュレータの周期長を短くし、短波長のスペクトル領域を維持

- 全偏向電磁石を永久磁石に置換

- リングの専用入射器をシャットダウンし、SACLAの線型加速器をリングの入射器として時間分割使用

SPring-8は2027年度に停止して大改修を開始することが目指されており、2025年度からSPring-8-II計画を開始するためのさまざまな協議や準備が行われる予定としている。