アメリカ国立電波天文台(NRAO)は10月3日、アルマ望遠鏡を用いた「ぎょしゃ座AB星」の原始惑星系円盤の観測により、若い同星の周辺に形成される渦巻き状の腕構造が重力の影響で生じていることが明らかになったと発表した。

同成果は、カナダ ビクトリア大学 物理・天文学科のジェシカ・スピーディー大学院生、米・ジョージア大学 計算宇宙物理学のカサンドラ・ホール准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

これまでの惑星形成についての考え方は、若い恒星をとり巻く原始惑星系円盤の中で、数μmの塵から始まって、数千万年の長い時間をかけて徐々に集まり、ミリメートルサイズ、センチメートルサイズの「ペブル」となり、さらにそれらが集まってメートルサイズ、キロメートルサイズとより大きな塊へと成長を続け、最終的に微惑星、原始惑星を経て惑星になるという「ボトムアップ」理論が主流と考えられてきた。しかしこの理論では、個々の塊が小さすぎて重力が弱い段階において、どのように集積して成長していくのかがよくわかっておらず、これは「衝突破壊問題」と呼ばれ、ある程度の大きさの塊が衝突しても合体できず、互いを破壊してしまい、再び小さい塊に戻ってしまう問題として捉えられてきた。また、原始惑星系円盤の塵はガスとの衝突で運動速度が低下し、中心の恒星に早ければ100年ほどで落下してしまうという「中心星落下問題」もあるなど、そうした問題をどのようにクリアして惑星が誕生しているのか、詳しい解明が求められていた。

こうした問題を解決するためにボトムアップ理論とは異なる理論も登場するようになっており、惑星は原始惑星系円盤で起こる重力不安定性のために渦巻き構造の腕が分裂して「トップダウン」の過程で短期間に形成されるとする考え方も唱えられるようになっている。

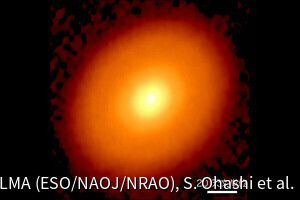

そこで今回、研究チームは、特徴が良く知られており、生まれてからの年齢が400万年程度と推定されているとても若い天体で、太陽の2.4倍の質量を持つぎょしゃ座AB星を取り囲む原始惑星系円盤を観測し、トップダウン理論を支持する観測的な証拠を探すことにしたという。

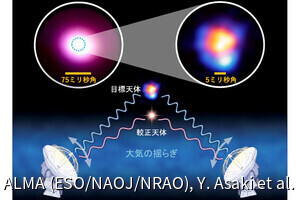

アルマ望遠鏡は近年、人間の視力でいうとそれまでの6000から倍の1万2000にまで性能向上がなされた。この高い感度と高い速度分解能によって原始惑星系円盤などの奥深くに存在するガスを探ることも可能となったことを受け、今回の観測ではガスの動きを高精度で計測することに成功したとする。

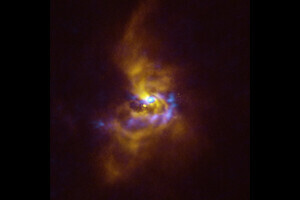

ぎょしゃ座AB星の原始惑星系円盤内には、現在形成が進んでいると推測されている原始惑星がすでに数個発見されている(その中には、木星の9倍という重たい原始惑星も存在する)。この原始惑星たちは、中心星の周りを反時計回りに回っているはっきりとした渦巻き構造の腕の中に、塊状のものとして観測されている。ボトムアップ理論が正しいのなら、原始惑星ができるには数千万年が必要であり、ぎょしゃ座AB星が誕生しておよそ400万年という時間ではとても短く、この観測的事実の説明がつかない状態だったという。

研究チームのホール准教授らは2020年に原始惑星系円盤や惑星の形成に関するシミュレーションを実施。その結果、重力不安定説に太鼓判を押すことができるような兆候が存在することを予測していたとする。重力的に不安定な円盤は、安定な円盤とは異なり、速度場内に独特の揺らぎを持つことが特徴だという。そこで今回の観測では、ぎょしゃ座AB星の原始惑星系円盤の巨大な渦巻き構造の腕がどのように運動しているのか、その兆候が存在するのか否かが調べられた。

アルマ望遠鏡は、原始惑星系円盤内部の視線方向(観測者であるアルマ望遠鏡から見てその天体の方向)に沿ったガスの速度と位置をマッピングした三次元のデータキューブを作成することが可能であり、その断面図を綿密な考察に基づいて解析することで、重力不安定性の証拠となる速度の小刻みな変化を明確に同定することに成功したと研究チームでは説明しており、このような大局的な渦巻き構造と速度パターンを形成するメカニズムは、重力不安定性のほかには考えられないとしている。

なお、研究チームは今回の観測結果に基づけば、重力不安定性が実際に起きていることがはっきりと示されており、これまで主流とされてきたボトムアップ理論か、それともトップダウン理論か、惑星誕生の過程を理解する新たな手がかりが得られたとしている。