国立天文台は9月13日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた観測により、天の川銀河の最果てにある星形成領域の姿を鮮明に捉えることに成功したと発表した。

同成果は、岐阜大学/国立天文台の泉奈都子博士らが参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天文学専門誌「The Astronomical Journal」に掲載された。

-

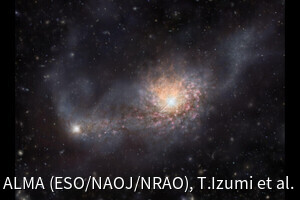

天の川銀河の最外縁部にある星形成領域「Digel Cloud 2S」。生まれて間もない若い星々と、それらから放出された物質が複数のジェットとしてあちこちに伸びている様子が捉えられている。同領域を取り囲む星雲は、赤色で表されている(背景には遠方銀河も写っている)。この画像はJWSTの近赤外線と中間赤外線の観測装置から得られた(c) NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL)(出所:すばる望遠鏡Webサイト)

我々の地球は天の川銀河に所属しているため、同銀河の真の姿を見ることは今のところは不可能であるが、長年の研究の結果、現在は中心部に棒状構造を持った渦巻き銀河で、その円盤面の直径はおよそ10万光年と見積もられている(最大見積もりは直径14万光年ほど)。そして太陽系は、中心から2万6000光年ほどの距離にあるとされる(天の川銀河中心~太陽系間の距離は研究によって微妙に異なり、およそ2万4000~2万7000光年と若干幅がある)。

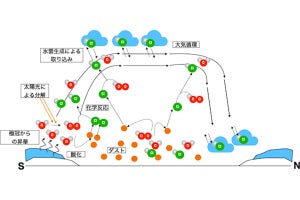

天の川銀河の円盤面の最外縁部は、中心からの距離が5万~7万光年ほどとされ(今回の研究では、中心から5万8000光年以上離れた領域が最外縁部とされた)、そこまで中心から遠ざかると、太陽系の周辺とは大きく異なる環境を持つことがわかっている。特に星間物質に含まれる重い元素の割合が、太陽系近傍の5分の1から10分の1と少ないという。このことから、最外縁部は誕生から間もないころの天の川銀河の環境と似通っていると推測されている(水素、ヘリウム、リチウムなどよりも重い元素は、恒星内の核融合や超新星爆発などによって生み出されてきたため、時代を遡れば遡るほど、重元素の量は少なくなる)。こういった始原的な環境下ではどのように星が生まれるのか、太陽系近傍での星形成との違いがあるのか、そうした謎に挑むため、研究チームは長い時間をかけて、すばる望遠鏡の多天体近赤外撮像分光装置「MOIRCS」と、近赤外線分光撮像装置「IRCS」を用いた研究を進めてきたという。

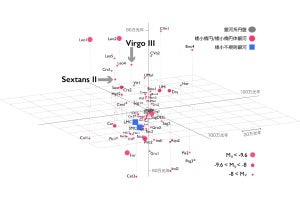

そうした中、今回の観測では、天の川銀河の最外縁部で複数の星形成領域を検出することに成功したとする。その中で最遠方に位置するのが、「Digel Cloud(ディーゲルクラウド)1」および「同2」という2つの分子雲に付随する星形成領域。天の川銀河の中心から、それらの天体までの距離は6万~7万光年も離れている(太陽系からでも4万~5万光年離れている)。このように遠方にある星形成領域だが、生まれたばかりの多くの若い星が観測された。

この結果に注目したのが、NASAのジェット推進研究所(JPL)のマイケル・レスラー博士で、研究チームに共同研究を提案してきたという。その結果、JWSTを用いた両天体の観測が実施されることになった。そして、さらに多くの若い星が検出されただけでなく、星の進化の中でも最も初期の段階にある天体(Class 0天体)の候補や、若い星から噴き出した複数のジェット、星形成領域を取り囲む特徴的な星間ダストの構造(星雲)などを、鮮明に捉えることに成功したとする。

研究チームは、領域内の個々の星の性質に加え、ジェットや星間ダストの構造を詳細に検証することにより、天の川銀河の形成初期にどのような星形成が起こっていたのかを解明したいと考えているとしている。