名古屋大学(名大)と科学技術振興機構(JST)は8月9日、薄膜内極細結晶粒を制御することによる金属原子の大量輸送の原理を発見し、「原子拡散」を活用した「アルミニウムナノワイヤ」の「大量森状成長手法」を開発したことを発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の木村康裕 助教、同大の崔羿 助教、同大の徳悠葵 准教授、同大の巨陽 教授(現 中国浙江大学所属)らの研究チームによるもの。詳細は、米科学誌「Science」に掲載された。

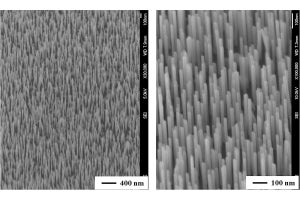

ウィスカとも呼ばれる1次元ナノ材料の1種である純金属ナノワイヤは、100~600nm程度の直径を有した一次元の線状ナノ構造体で、単結晶で欠陥の少なさに由来する高い強度を示すほか、近年では電気伝導性や熱伝導性における電子やフォノンの異常散乱、プラズモニック現象から生じる表面光の伝搬や発光を示すことなども知られるようになってきた。特に、自立した垂直配向アルミニウムナノワイヤは、巨大な表面積を持ち、自然酸化に強いため、良好な電気的特性を半永久的に維持できることが特徴となっているほか、単結晶に由来した強度や硬さ、伸びやすさといった良好な機械的特性も併せ持つことから、センシングデバイスやオプトエレクトロニクスに対する有望なナノ構成部品として活用されることが期待されている。

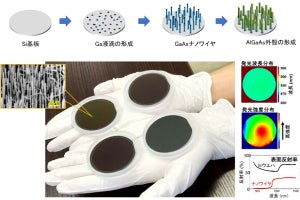

そうした応用を実現するためには、アルミニウムナノワイヤを安定して、大量に製造する手法の確立が重要となるが、原材料を気相で供給し、基板上にあらかじめ用意された触媒との反応を介して成長させるという大量合成手法が確立されているカーボンナノチューブ(CNT)や半導体ナノワイヤとは異なり、アルミニウムは蒸気圧が低いために気相での供給が難しいこと、仮に気相で供給できたとしても成長の核となる反応触媒が発見されていないため、既存の手法が使えないという課題があり、新たなナノワイヤ成長手法の開発が求められていたという。

研究チームによると、アルミニウムのような金属ナノワイヤを成長させる困難さは、その成長の仕組みにあるという。先端からではなく根本から成長するため、金属ナノワイヤとつながった固相母材中でナノワイヤ成長に供する金属原子を、狙った場所に、しかも大量に運搬する必要があるが、気相中や液相中と違って固相中では原子は活動しにくく、その運搬が難しかったという。そこで今回の研究では、固相中で原子を大量に運ぶ手段として、固相中におけるナノスケール物質輸送現象である原子拡散を採用、大量のアルミニウムナノワイヤを希望した箇所に成長させる技術の確立を目指すことにしたという。

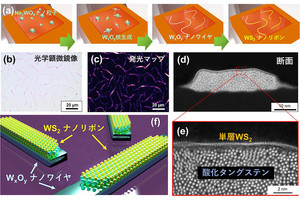

今回の研究の鍵となったのは、原子拡散の源である駆動力を薄膜内部の結晶粒に着目して作り出したことにあるという。原子拡散は、原子濃度勾配、静水圧応力勾配、温度勾配、電位勾配などが駆動力となるが、今回は「粒勾配」を利用。イオンビーム照射によって薄膜表層のみの結晶粒を粗粒化させ、薄膜表層では粗粒、薄膜下層では細粒という粒勾配を作り出し、原子拡散の駆動力を増大させる引き金とした。これにより、イオンビーム照射後に薄膜を加熱することで、原子はいくつかの過程を経て運搬され、ナノワイヤに成長するための準備段階に入ることができたとする。

初期ステップとして、材料強度の指標となる「降伏応力」(材料に負荷を加えて変形させた際に、除荷しても元に戻らなくなる、変形の影響が残る臨界の応力値)の粒径依存性に由来して粒勾配が原子の上昇流を引き起こし、多くの原子を薄膜表面に運搬。その後のステップとして、降伏応力の方位依存性に由来して特定粒に向かった原子の流れ込みが生じる。これらの原子の流れはいずれも静水圧応力勾配に基づいており、有限要素解析によってその値を算出することが可能だという。たくさんの原子をため込んだ粒は、それを解放するようにナノワイヤとして成長するという。

-

アルミニウムナノワイヤを有する薄膜断面の走査透過電子顕微鏡(STEM)-EBSD(結晶粒の傾き具合を示す方位の解析手法)像。(右上)ワイヤが成長しないイオンビーム未照射領域。(右下)ワイヤが成長するイオンビーム照射領域 (出所:共同プレスリリースPDF)

今回の成果について研究チームでは、金属ナノワイヤの大量成長の実現のみならず、成長プロセスの仕組みを透過電子顕微鏡観察と有限要素解析による数値シミュレーションの併用で明らかにしたものであり、この成長プロセスそのものは、原理的には他の金属にも拡張可能であり、これまで閉ざされてきた原子の自己組織化による金属ナノワイヤ製造技術の出発点になると期待されると説明している。

なお、これまで原子拡散を用いて作られたアルミニウムナノワイヤの本数密度は、1975年に記録された2×105本/cm2(表面被覆率0.04%)が最大であったが、今回の成果ではそれを上回る最大180×105本/cm2が得られたことから、研究チームでは、今回の成果は多岐にわたるマイクロ・ナノデバイスへの応用を志向した原子スケールものづくり技術の創出につながることが期待されるとしている。