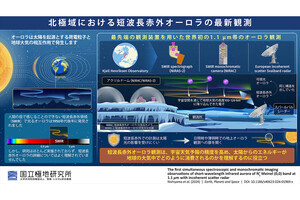

国立極地研究所(極地研)、名古屋大学(名大)、東京大学(東大)の3者は6月24日、2023年12月1日に発生した「磁気嵐」(太陽からの大量のプラズマが地球を直撃し、地磁気が世界規模で数日間弱くなる現象)の規模が、これまでと比べてそれほど大きくなかったにも関わらず、北海道から肉眼でも見られるほど異常に明るい赤いオーロラが発生したことが謎だったとし、この異常な現象は、太陽風の密度が極めて濃かったために、地球の磁気圏が非常に小さくなっていたこと、磁気嵐中に起こった特異なオーロラ爆発の直接的な影響を日本から観察できる絶好のタイミングであったことが考えられると共同で発表した。

また、多くの市民科学者たちによって得られた画像データをもとに分析した結果、今回のオーロラの発光高度は、通常の数倍の高度400~600kmという非常に高い位置であったことも明らかになったことも併せて発表された。

同成果は、極地研 宙空圏研究グループの片岡龍峰准教授、名大 宇宙地球環境研究所の三好由純教授、同・塩川和夫教授、同・西谷望准教授、東大大学院 理学研究科の桂華邦裕助教、同・天野孝伸准教授、同・関華奈子教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、地球科学全般を扱う学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

オーロラは通常、極域でのみ見ることができ、中緯度地域の日本からは観測できないが、非常に大きな磁気嵐が発生した時は別で、北海道や東北地方などでも赤いオーロラが目撃されてきた。しかし、今回の磁気嵐は決して大きなものではなかったが、北海道の北部や東部の広い地域から、肉眼でも見られるほどに明るく赤いオーロラが目撃された。そこで研究チームは今回、通常規模の磁気嵐で、異常に明るいオーロラが北海道から観測できた理由を検証することにしたという。

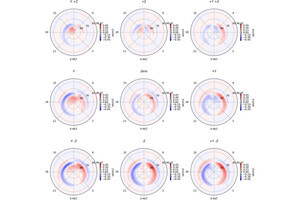

今回の研究における第1の特徴は、SNSを介して収集された多地点からの市民科学者による画像により、発光高度400~600km、磁気緯度50~53度と、赤いオーロラの発生位置が特定されたこととする。通常の赤いオーロラの発光高度は約200kmであり、非常に高い位置だったことが、北海道の広域で観測できた理由の1つであることが判明した。また高精細な画像からは、磁力線に沿った筋状の背の高い構造も確認されたという。このような、発生位置の特定や構造の特徴は、さらに詳しい分析のための重要な手がかりになったとする。

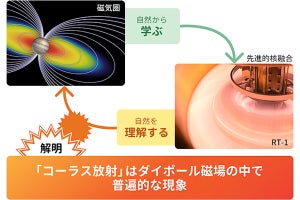

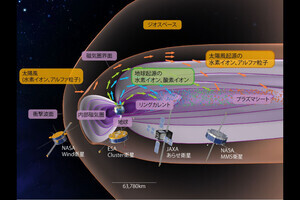

そして、今回の磁気嵐の規模が大きくなかったという最大の特徴(異常)については、その磁気嵐の原因となった太陽風の密度が極めて濃かったことと関係していたことが突き止められた。

地球の磁気圏は高密度の太陽風を受けると圧縮される。つまり、全体的にサイズが小さくなるのである。今回の太陽風の密度は50[/cc]を超え、通常は磁気圏中に位置する静止衛星の軌道(高度約3万6000km)が、磁気圏外になってしまうほど縮小したという。磁気嵐は、磁気圏にプラズマを溜めこむほど発達するが、異常に小さくなった磁気圏からはプラズマが漏れやすくなるために、磁気嵐の発達が抑制されてしまったことが考えられるとした。

オーロラが最も明るく輝くのは、磁気嵐中に発生する「サブストーム」の時だ。サブストームとは、太陽風から磁気圏への電磁エネルギー流入が大きくなると発生する、爆発的なエネルギー解放現象のことである。その際、磁気圏-電離圏間の電流が急激に発達し、オーロラ発光が爆発的に広がる(オーロラ爆発)。今回の場合には、通常よりも地球に近い位置でサブストームが発生したことも判明し、これも異常に小さくなった磁気圏の影響と考えられるという。

この「近い」オーロラ爆発が非常に明るいオーロラを生み出し、発光高度が高く、それがたまたま北海道から観測しやすい絶好のタイミングで発生。このように、いくつもの条件が重なったことで、磁気嵐の規模が大きくなくても、北海道から肉眼で明るいオーロラが見られたとする。

なお、太陽風の密度がこれほど濃かった理由や、それを事前に予測できるのかという点については、今後の正確な宇宙天気予報のためにも重要な研究課題とする。

また日本の古い記録では、オーロラは天変地異の一種として認識され、「赤気」と記されている。これまでは磁気嵐の規模との対応で考えられていたオーロラの状態というのも、磁気嵐中のサブストームという、もう一段複雑で現実的なプロセスも考慮して「赤気」の古記録を読み解く手がかりを得たともいえる研究成果とした。

それに加え、今回は市民科学者による助力が大きかったとし、今後も市民科学者の貢献によって予期せぬ発見が期待されるとしている。