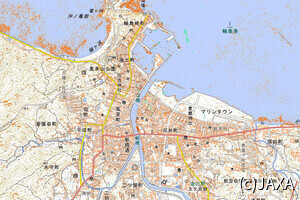

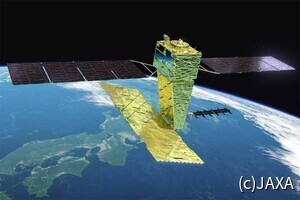

前回は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公開した能登半島地震の「だいち2号(ALOS-2)」データをGISソフト「QGIS」に読み込み、発災前と後の2時期の画像を重ね合わせて変化を抽出する手順を紹介した(前編はこちらから)。ここからは、抽出した変化の箇所をひとつひとつ他のデータソースと突き合わせて、「変化」が実際に起きているのか、起きているとすればどのような変化であるのか確認していく。検証用に他のデータソースが必要になり、主に国土地理院が提供する航空写真や観測からの判読結果データを活用している。

検証に使ったデータソース

取材・記事協力(資料提供、解析結果コメント)

- 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 吉田邦伸 参事官

- 文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 小川崇 調査員

検証を行った8箇所

- 津波後の港の状況(珠洲市飯田町 飯田港)

- 斜面崩壊(珠洲市上戸町南方)

- 斜面崩壊(輪島市町野町)

- 斜面崩壊(輪島市町野町 鈴屋川周辺)

- 地震以外の原因による変化の確認(珠洲市上戸町南方 竹中川周辺)

- 地震以外の原因による変化の確認(能登町 字時長周辺)

- 斜面崩壊と道路の干渉(輪島市大沢町)

- 斜面崩壊と道路の干渉(穴水町 宇留地 のと里山海道付近)

津波後の港の状況(珠洲市飯田町 飯田港)

津波浸水被害を受けた珠洲市飯田町の飯田港では、防波堤の内側に変化の大きな場所が見られた。地理院空中写真から、船が転覆するなどの被害があったことが確認できているが、コメントの通り船舶が移動しても変化量が大きくなる可能性がある。SAR(合成開口レーダ)データで被害がわかるというよりも、状況確認のためのスクリーニングの材料として利用するべきだろう。

【コメント:文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 小川崇調査員】

防波堤の内側の変化は、船の移動が見えているものと思いますが、アーカイブが1年前なので、津波被害によるものかどうかは不明かと思いました。津波が無くて、船が移動しただけでも、このように見えるかと思います。

斜面崩壊(珠洲市上戸町南方)

珠洲市上戸町南方付近で傾斜地に変化の大きな場所を発見。地理院提供の斜面崩壊データと重ね合わせたところ、一致した。空中写真でも斜面崩壊の様子が見られた。(参考:国土地理院 斜面崩壊・堆積分布データ及び斜面崩壊・堆積分布図)