世界的に進むSDVへの取り組み

名古屋大学(名大)は6月20日、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)に関心のある企業に参加を呼びかける形で、SDVで重要となるビークルAPIの策定に向けたプロジェクト「Open SDV Initiative」を設立したことを発表した。

ソフトウェアの追加や更新によって、ユーザーが購入後も機能の拡張や変更を可能とするSDVが次世代の自動車アーキテクチャとして世界的に開発が進められており、世界的にはすでにSDVに向けた動きを活発化させている自動車メーカーも出てきている。

日本では、そうした動きを踏まえ、経済産業省と国土交通省が2024年5月に「モビリティDX戦略」を公表。共創が生じていく主要3領域を選定し、取り組み目標として、SDVのグローバル販売台数における日系自動車メーカーのシェア3割を実現および維持していくことが掲げられた。

このモビリティDX戦略においてもビークルAPIの標準化の効果が検討されており、標準化によるサードパーティの参入を推進し、車両を活用したサービスの拡大とソフトウェアの流用性の向上による産業全体としての開発効率向上などが想定されている。しかし、実際のAPIの標準化については継続的な議論が必要とされ、JASPARなどにおいて標準化に向けた課題の洗い出しが進められており、2024年夏までにある程度の結論を得ることが予定されているが、さまざまなステークホルダーとして見た場合の論点が複数あり、どのような方向に進むのか、具体的な姿はまだ見えていない。このビークルAPIの標準化に向けた動きとしては、欧州のCOVESA/AUTOSARや中国自動車工業会SDV委員会(CAAM-SDV)がそれぞれ策定を進めているが、まだ完成しているわけではないことから、今回のプロジェクトを立ち上げた名大 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 所長の高田広章 教授(名大 大学院情報学研究科 情報システム学専攻教授/附属組込みシステム研究センター長)は、「中国の動きが早いので時間的な余裕はないが、今から日本として取り組むことで、勝機を得られる」と、今回の取り組みに至った背景を説明する。

海外を含めたビークルAPIの標準化に向けた動き。中国は高田教授が「中国ショック」と表現するほどアグレッシブな動きを見せて、ビークルAPIの標準化についても先を越されないうちに取り組む必要があることを強調する

Open SDV Initiativeは何を目指すのか?

Open SDV Initiativeでは、参加企業からのAPI仕様の提案を受け付けるほか、参加企業から技術者を派遣してもらうことを要請(必須ではない)する形で、ビークルAPIの策定に加えて、策定したビークルAPIを実現するソフトウェアや実車やシミュレータ上にテスト実装し、有効性を評価する活動を行っていきたいとしている。また、自動車メーカー、自動車部品メーカー、ソフトウェア企業におけるSDV人材育成にも寄与することも目指すとしている。さらにOpen SDVの名称のとおり、策定した仕様はオープン化して、利用するための必要な知財については、参加企業間では無償許諾を予定しているほか、AUTOSARなど海外の団体などにも仕様として提案を行い、グローバルでの連携も検討したいとしている。

すでに参加予定企業として以下の9社が表立って参加の意向を示しているほか、直近2カ月ほどで40社ほどに声をかけており、そのうち半数ほどからスズキ以外の自動車メーカー含めて前向きの返答をもらっているとのことで、それらの企業や、今回の設立の発表を受けて参加の意思を持った企業などを含めて、50社ほどでの活動を目指すとしている。特に高田氏は、今の自動車業界に関わっている企業のみならず、SDVに興味を持つソフトウェアメーカーなど、幅広い企業に参加してもらうことで、自動車の新しい価値創造につなげたいとしている。

- スズキ

- ティアフォー

- 矢崎総業

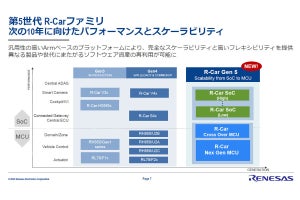

- ルネサス エレクトロニクス

- イーソル

- ヴィッツ

- パーソルクロステクノロジー

- サニー技研

- クレスコ

参加資格は、運営規則(知財の取り扱いを含む)に合意した法人格を持った組織で、活動に対する人的リソース(活動に取り組む技術者)を出す要請を受け入れられること(必須ではない)、またITシステムの運用経費の負担が発生する可能性があることを受け入れられること、活動のたえの自組織(自組織の技術者)が使う経費を自組織で負担できること、といったことが挙げられている。活動への参加費については、基本的に負担は発生しない(名大への寄付金で基本的に賄うが、技術者が名大に常駐して活動に参加する場合、常駐にかかる費用として1人あたり年額60万円程度が発生)としている。

なお、Open SDV Initiativeとしては、今回の発表を機に参加企業の募集を本格的に開始するとしており、それを踏まえて8月ころより本格的な活動を開始し、2025年3月を目標にビークルAPI仕様の第1版の公開にこぎつけたいとしている。