慶應義塾大学(慶大)と国立天文台(NAOJ)は6月3日、たて座の方向、約1万3000光年の距離にある特異分子雲を詳細に調べた結果、天の川銀河を取り囲むハロー部から降ってきた何らかの天体が円盤部を高速で通過したこと、また、円盤部下方で確認された「フィラメント」の先端に明るい天体が存在しないことから、その降ってきた天体は矮小銀河や球状星団になり損ねた「ダークマター(暗黒物質)サブハロー」である可能性が高いと発表した。

同成果は、慶大大学院 理工学研究科の横塚弘樹大学院生(研究当時)、同・大学 理工学部 物理学科の岡朋治教授、同・大学大学院 理工学研究科の辻本志保大学院生(研究当時)、同・渡邉裕人大学院生(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

直径約10万光年の天の川銀河の円盤部の外側には、同銀河に属する直径約30万光年の球状領域「ハロー」が広がっている。同領域には、天の川銀河に属する約150個の球状星団や50個以上の小型の衛星銀河などのハロー天体、多数の希薄な水素原子雲に加え、ダークマターも広がっているとされる。

また、ハロー部のダークマターは一様ではなく、各種ハロー天体を取り囲むように高密度な領域であるダークマターサブハローが存在していると考えられている。しかし、ハロー部で観測される矮小銀河の数が、理論的に予測されるダークマターサブハローの数に比べて圧倒的に少ないため、「ミッシング・サテライト問題」として研究者を悩ませているという。

研究チームは、過去に国立天文台 野辺山宇宙電波観測所の45m電波望遠鏡により行われた「一酸化炭素(CO)回転スペクトル線」による天の川広域観測「FUGINサーベイ」のデータを使用した「広速度幅構造」探査の過程において、1つの特異な分子雲「CO 16.134-0.553」を発見。同分子雲は、地球から見てたて座の方向、約1万3000光年の距離にあり、明瞭な対応天体が付随しないにも関わらず、約40km s-1という異常な速度幅を持っていることが謎とされていたという。この速度幅は、通常の静穏環境にある分子雲の典型的な速度幅(1~5km s-1)と比較して異常な値であり、未知の天体が同分子雲へのエネルギー供給に関与した可能性が指摘されていたためで、そうした背景を踏まえ、研究チームは今回、野辺山45m電波望遠鏡を用いて、特異分子雲の詳細な追観測を実行することにしたとする。

観測では、一般的な星間分子ガスの調査に用いられるCOのJ=1-0回転スペクトル線と、強い星間衝撃波の影響を受けた領域で生成される一酸化ケイ素(SiO)のJ=2-1回転スペクトル線の計測を実施。その結果、特異分子雲が約15光年×3光年の空間サイズであること、太陽光度の約780倍もの力学的パワーを有すること、視線速度が異なる2つ(40km s-1と65km s-1)の拡散雲を橋渡ししていること、そして過去に強い星間衝撃波を受けた痕跡が色濃く残されていることが判明したという。

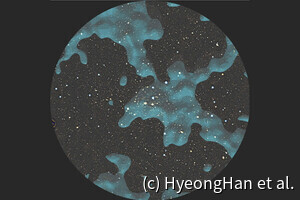

さらに、特異分子雲の周辺環境を調べるため、再度FUGINサーベイデータの精査が行われたところ、同分子雲が直径約50光年のシェルの一部であること、その端では同分子雲に酷似した成分が複数見られることが判明したという。

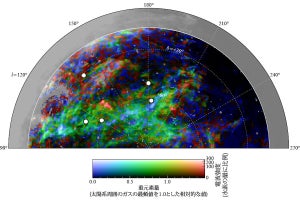

また、広域環境を調べるため、水素原子21cmスペクトル線全天サーベイ「HI4πサーベイ」のデータも精査され、そこから天の川の当該位置に直径約230光年の巨大な原子ガスの空洞が発見されたとするほか、その下方には長さ約900光年×幅約230光年の長大なフィラメントがあることも確認されたという。

これらの空洞/シェル/フィラメントは、天の川を上下に貫くように一直線に配列しており、ハロー部から降ってきた何らかの天体が円盤部を高速で通過した可能性を強く示しているという。そして、フィラメントの先端に明るい天体が存在しないことから、降ってきた天体は矮小銀河や球状星団になり損ねた「ダークマターサブハロー」である可能性が高いと考えられると研究チームでは指摘している。

観測された2つの速度成分の速度差と、フィラメントの天の川に対する傾き角から、ダークマターサブハローの突入速度は約130km s-1と見積もられ、この突入速度と空洞の直径から、ダークマターサブハローの質量は約6000万太陽質量と予想されたとする。これは、理論的に想定されているダークマターサブハローの質量範囲(100万~10億太陽質量)の中では比較的小さな部類に属し、かつこれまでの観測から存在が示唆されたダークマターサブハロー中では最も低質量なものに相当するという。

-

(a)特異分子雲のSiOのJ=2-1回転スペクトル線の積分強度図と位置速度図。(b)特異分子雲とシェルのJ=1-0回転スペクトル線の積分強度図と位置速度図。(c)水素原子21cmスペクトル線積分強度の広域分布。シェル付近に空洞が、その下方に長大なフィラメントが見える (c) 慶應義塾大学 (出所:慶大プレスリリースPDF)

今回の研究により、矮小銀河よりも小さな質量を持つダークマターサブハローの存在が示唆されたが、これまでそのような天体の存在は予測されていたものの、実際の観測で確認されたのは今回が初めてのことであると研究チームでは説明しているほか、矮小銀河や球状星団などの「見える」天体を伴わないダークマターサブハローの確認も初だとしている。

また、今回の発見の端緒となったのは、円盤部における広速度幅の分子ガス構造の無バイアス探査だったことから、今後、同様の探査を継続・拡大して円盤部の中性ガスの精密な分布・運動を把握することによって、さらなるダークマターサブハローの間接検出が見込まれるともしており、天の川銀河の理解を深めるとともに、ミッシング・サテライト問題の解決に貢献することが考えられるもとしている。