人類として初めて長周期彗星や恒星間天体を直接探査しよう、という非常に野心的なプロジェクトが「Comet Interceptor(コメット・インターセプター)」である。このプロジェクトは欧州宇宙機関(ESA)が主導しているものだが、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)も子機の提供で協力。2029年の打ち上げに向け、日欧で現在開発が進められている。

日本側が提供する子機の開発メーカーとして選ばれたのは、2018年創業の宇宙スタートアップ「アークエッジ・スペース」だ。超小型の子機とはいえ、JAXAの深宇宙探査機の開発メーカーとして、宇宙スタートアップが選定されたのはこれが初めて。同社で開発を率いる柿原浩太・先端研究開発事業部長に、その経緯や現状を聞いた。

行き先が“未定”という前代未聞の戦略

まずは、Comet Interceptorの概要から説明しよう。

この探査機がターゲットとするのは、長周期彗星である。長周期彗星というのは、公転周期が200年以上の彗星のことで、その起源は太陽から遙か遠くのオールトの雲であると考えられている。それに対し、公転周期が200年より短いものは短周期彗星と呼ばれ、こちらはエッジワース・カイパーベルト由来が多い。

これまで彗星探査は何回か行われたが、それは全て短周期彗星が対象だった。短周期彗星は何度も繰り返し太陽に接近しており、そのたびに熱で炙られている。しかし長周期彗星は、まだ熱の影響をあまり受けていない。その核は、原始太陽系の生まれたときの状態を保っていると考えられ、これを調べることで、太陽系の起源に迫ることができる。

日本の彗星探査機は、ハレー彗星を観測した「さきがけ」「すいせい」が最初で最後。日本にとっては、それ以来、ほとんど半世紀ぶりの彗星探査となる。

しかし長周期彗星の探査が難しいのは、「いつ来るか分からない」ことである。短周期彗星ならすでに軌道が分かっているので、その接近に合わせて探査機を開発し、打ち上げれば良い。だが長周期彗星は、すでに通り過ぎたものは、再び接近するのは遙か先のため、候補からは除外。未発見のものが近くに来るのを待つしかない。

しかも、彗星は太陽に近づかないと暗くて発見が難しい。どうしても、発見から通過までの期間が短く、見つけてから探査機を作り始めても、間に合わない場合が多くなる。

そこで、Comet Interceptorは、対象天体が未定のまま探査機を開発。打ち上げ後は、太陽-地球のラグランジュ点(L2)で待機する、という大胆な手段を採用した。その後の観測で長周期彗星が見つかり、通過する軌道を予測し、探査機の能力(ΔV=600m/s)で接近できる場所であれば、L2から出発する。まさに“迎撃機”(Interceptor)である。

ただ、待機中にちょうど都合の良い天体が見つかるかどうかは、運の要素も大きい。発見されても、地球軌道から遠すぎれば、到達できない。かといって探査機には寿命もあるので、いつまでも待つわけにはいかない。L2では5年ほど待機し、もしちょうど良い長周期彗星が現れなかったときは、既知の短周期彗星に向かう予定だという。

ここで注目したいのは、長周期彗星のほか、太陽系外から飛来した恒星間天体も探査できる可能性があるということだ。2017年に発見された「オウムアムア」は、史上初めて観測された恒星間天体。発見されたのはすでに太陽から遠ざかっているときだったが、もしもっと早く見つかるようなことがあれば、探査が可能かもしれない。

超小型探査機「EQUULEUS」の成功に続け!

Comet Interceptorは、欧州側が母船を開発。この母船には、彗星への最接近前に分離する子機が2台搭載され、離れた3カ所から同時に観測することで、彗星の立体的な情報まで得ることを狙う。この子機のうち、1台(子機B1)を日本側が開発する計画である。

JAXAは2021年8月、Comet Interceptor子機B1の概念検討で企画競争を行い、アークエッジ・スペースと明星電気の2社を契約相手として選定した。そして2022年11月、技術提案方式でさらに「探査機システムの開発、システム試験及び運用支援」の調達を行い、アークエッジ・スペースを選んだ。

JAXAによる定義(参照:https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/policy.html)

企画競争: 仕様内容の実現方法が複数あるものや民間企業等が有しているノウハウ・企画等を競争させ、JAXAにとって最も有利と認められる提案を行った者を契約相手方として選定する競争方式

技術提案方式: 性能・機能・技術等の技術的な提案や提案者の技術力・実施能力等を総合的に評価し、JAXAにとって最も有利と認められる技術提案を行った者を契約相手方として選定する競争方式

過去の開発実績だけを見れば、同社は決して大きくはない。現在、社員数は約70名まで増えてきたものの、選定があった当時の打ち上げ実績は、まだ3Uサイズ(1Uは10cm角)のIoT衛星「RWASAT-1」(2019年)があるだけだった。同社が選ばれた理由等はJAXAから公表されていないので分からないものの、柿原氏は同社のことを「何でも屋」と評する。

昨今、日本でも多くの宇宙スタートアップが活躍するようになってきたが、ほとんどは得意とする分野にフォーカスしている。それに対し、同社は地球観測や通信などのほか、月面インフラや深宇宙探査など、幅広いミッションを手がけるのが大きな特徴だ。特に、深宇宙探査となると、手を上げられるスタートアップはかなり限られるだろう。

子機B1の開発体制については、バス部がアークエッジ・スペース、ミッション機器がJAXA、という役割で進めるという。ただ、バス機器についても、新規開発の要素が大きい特殊なものについては、JAXA側と連携。たとえば、機体を保護するダストシールドや、自律シーケンスのソフトウェアなどがこれに該当する。

従来、宇宙では信頼性が最重視され、その結果、開発期間は長く、開発コストは大きくなり、どうしてもミッションや設計は保守的になる傾向があった。しかし近年拡大している超小型機は早く安く開発できて、チャレンジングなことがしやすく、スタートアップに向いている。これをうまく活用することは、JAXAにも大きなメリットがある。

その一方で、子機B1の開発で難しいのは、ミッションの性質上、やり直しはできないので、より信頼性も求められるということだ。かといってやり過ぎれば高コストになり、超小型の良さも失われてしまう。ちょうど良いバランスが必要で、これについては、スタートアップの手法とJAXAの経験をうまくミックスするやり方を模索しているそうだ。

柿原氏は、東京大学で6Uサイズの超小型探査機「EQUULEUS」の開発に関与。博士課程のときに同社の立ち上げに加わり、現在は同社側のプロジェクトマネージャとして、子機B1のシステム設計を担当しているが、「EQUULEUSでの経験が大きかった」と述べる。

EQUULEUSは、JAXAと東大が共同開発。2022年11月に打ち上げられ、水を推進剤とするスラスタによる軌道制御に成功するなど、多くの成果を残した。柿原氏は、この開発から運用まで一通りを経験。「衛星を作る上で大事なところや、環境試験で気をつけるところなど、基礎は全てEQUULEUSで学んだ」という。

子機B1の開発は現在、設計段階。今後、2024年後半から機器を順次作り始め、各種試験などを行った後、2026年にESAに納入する予定だ。

長い待ち時間、そして勝負の「50時間」

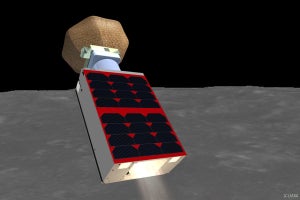

子機B1は24Uサイズで、重さは35kg程度。3枚×2翼の太陽電池パネルを搭載し、リアクションホイールで3軸姿勢制御を行う。推進系は持たず、母船からの分離後に軌道制御はできない。彗星の観測装置としては、可視光カメラ(2台)、水素コロナ撮像器、プラズマ計測装置(イオン質量分析器と磁力計)を搭載する。

Comet Interceptorは、フライバイ観測のミッションである。フライバイなのですれ違いざまに観測を行うことになるが、搭載する2台の子機は、母船よりも彗星に接近。子機B1については、最接近時には850kmの距離まで近づく予定だという。

宇宙的なスケールでは「850km」というのはかなり近いとはいえ、東京からだと札幌まで届くような距離だ。小惑星「2001 CC21」で同じくフライバイ観測を行う予定の小惑星探査機「はやぶさ2」に比べると、遠いように感じる。しかしこれは、彗星が相手という特殊な事情が大きく関係している。

彗星は固体の核の周囲に、揮発したガスやダストからなるコマが存在する。母船と子機はそれぞれダストシールドを搭載するとはいえ、近づきすぎると機体を破壊されるリスクがある。コマがない小惑星ほど接近するわけにはいかないのだ。

子機B1の可視光カメラでは、この核の撮影を狙う。しかし問題となるのは、最大で秒速70kmにもなるという、相対速度の大きさだ。はやぶさ2のフライバイが秒速5kmであることに比べても、その尋常ではない速さが分かる。

子機B1は、最接近の38時間前に、母船から分離する。彗星に近づくと、姿勢を変更。コマから機体を守るために、ダストシールドを前方に向け、さらに太陽電池も飛行機の翼のように水平にして、ダストとの衝突を極力避ける。

このとき、望遠カメラ(NAC)は最接近する方角に向けておいて、彗星が視野内を横切るタイミングで撮影を行う。一瞬で通り過ぎてしまうため、正確なタイミングでシャッターを切る必要があるが、彗星の軌道推定には数100kmレベルの誤差があり、事前にタイミングを計算しておくことはできない。

ここで使うのが、もう1つ搭載している広角カメラ(WAC)である。WACは常に彗星を視野内に入れておいて、オンボードの画像処理で核の位置を検出。そこから、NACで撮影する正確なタイミングを計算する仕組みだ。撮影した画像を母船に送り、そこで子機B1のミッションは完了となる。

子機B1のミッション時間は50時間ほど。母船からの分離後は地上からコマンドを送ることなく、全て自律で観測を行う。

これだけでもかなりチャレンジングなミッションであることが分かるが、柿原氏が指摘するのは「子機ならではの難しさ」だ。

子機というものは、分離前は母船の一部となり、分離後は独立した探査機となる。まず熱設計は、合体時と分離時で太陽光の入射方向が変わるし、それぞれで内部の発熱も違うため、どちらの状態でも成立させるのが難しい。さらに、打ち上げ時には、母船の上に乗っている子機は、母船よりもさらに激しい振動にさらされるという。

出番までの待機時間が長いのも、難しさの1つだろう。子機を長持ちさせるため、待機中はなるべく電源をオフにする反面、半年に1回くらいは電源を入れて、機体の状態を調べる。リアクションホイールは使わない時間が長すぎると固着する心配もあるので、このときに動かしておくということだ。

人類が初めて目にする長周期彗星に接近し、観測するなんてワクワクするミッションはそうない。宇宙ファンは、ぜひこのミッションに注目して欲しい。