2024年5月23日、衛星地球観測を推進する産学官による「衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)」は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が主催する鹿児島市・種子島での衛星データ研修ツアーを会員向けに開催した。

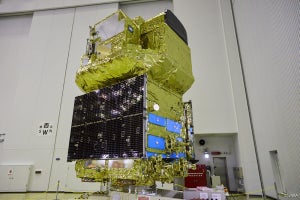

約30名の参加者は、衛星データを解析・利用する企業や自治体、衛星ビジネスの関係者など多くが“自分ごと”として地球観測衛星に関わっている。6月末の打ち上げが迫るJAXAの先進レーダ衛星「だいち4号(ALOS-4)」への期待は大きく、ALOS-4プロジェクトの有川善久プロジェクトマネージャ(PM)の講演に全員が聞き入った。今回は同講演を元に、ALOS-4の利用で進む世界を詳説する。

防災から稲作支援、海上航行の安全にまでALOS-4が活躍

ALOS-4に代表される合成開口レーダ(SAR)衛星は、衛星のアンテナからマイクロ波を発射し、反射した電波をアンテナで受信して地表の様子を観測する衛星だ。カメラのように太陽光の反射で地表を観測する光学地球観測衛星と異なり、夜間でも観測が可能で、また利用するマイクロ波は雲を透過するため、雲の下に隠れた地表を観測できる。夜間や悪天候下でも観測できることから、災害時の緊急観測や定期的な地表の変化の調査などに向いているとされており、ALOSシリーズ衛星の目標は、災害対応と地図の更新、そして地球環境保全が主な柱だ。

この5月、現在運用中の「だいち2号(ALOS-2)」は元気に運用開始から10周年を迎えた。だいちシリーズは日本の大きな災害のたびに観測で力を発揮しており、初代「だいち(ALOS)」は東日本大震災を、ALOS-2は2018年の北海道胆振東部地震や2024年の能登半島地震の状況を観測している。ALOS-2の合成開口レーダ「PALSAR」シリーズを受け継ぎ、より発展させたALOS-4の大きな特徴は、観測幅の大きな拡大だ。ちなみに観測幅とは、南北方向に進行する衛星が一度の観測でとらえることができる東西方向のエリアの広さを指す。

観測幅の拡大で九州全域を一度に観測可能に

ALOS-4では「観測幅が50kmから200kmに拡大、関東付近では犬吠埼から伊豆半島の西側まで、九州であれば全域を一度に観測できるようになる」(以下、発言はすべて有川PM)とのこと。防災利用においては、この観測幅が大きな力を発揮する。能登半島は東西方向の幅が60km近くまで広がり、1月1日に発生した能登半島地震ではALOS-2の1回の観測ではとらえきれないエリアがあった。関係者を悔しがらせたこの衛星の限界を、ALOS-4ならば超えられる。

観測幅が広がることで、日本全体を観測できる頻度も2週間に1回に増える。「日本全域の観測はこれまで年に4回だったところが、ALOS-4ならば最大で年間20回になる」と有川PMが強調する通り、平時の観測データの蓄積が早まるというメリットもある。

観測幅の拡大や観測頻度の増加がもたらすメリットとは?

観測データの蓄積があると、緊急時の比較対象が増えることになる。災害時には“地表のどこがどう変わったのか”を調査することで、地すべりや地割れ、火災での消失、津波の浸水範囲や土砂・瓦礫の堆積、インフラの損傷などを明らかにできる。その解析現場では、電波の強弱を画像化したSARの画像は基本的にモノクロであるものの、発災前と発災後の2つの時期の画像を重ね合わせて擬似的に彩色することで、変化があった場所が決まった色で浮かび上がる「2時期カラー合成」という手法で画像を読み解く(判読)する作業が行われている。

-

2時期の観測画像を重ねて色付けするカラー合成の手法。災害時はこうした画像を読み解き被害箇所を探し出す「判読」の作業が行われている(出所:国土交通省「災害時の人工衛星活用ガイドブック 水害版・浸水編 令和5年版」)

画像の判読のためには比較対象となる過去のデータが欠かせないが、比較対象がかなり昔のものであったり、季節がずれていたりするとデータの読み解きの手間が増えてしまうことがある。能登半島地震の場合、JAXAは、1月前半にALOS-2が観測したデータと比較用の過去のデータを合わせて公開するという、きめ細かく素晴らしい対応をとった。ただし、ALOS-2の観測頻度には限界があり、2024年1月1日のデータの比較対象は2022年9月26日・2023年6月6日と、2時期の間に1年以上の時間、または季節のずれがあった。

2つの観測時期の間に森林が伐採されたり土木工事が行われたりすれば、災害の被害と同じように変化として画像に表れることになる。人間が判読する際には、他のデータを重ねた際、災害による変化とそのほかの原因を判別していく作業が必要だ。これがALOS-4で豊富に観測データを溜められるようになれば、変化が小さい発災直前のものと比べたり、1年前の同じ時期のデータと比べて農業などに伴う季節変化を小さくすることができる。日本全域でこうした備えを積んでいくことができるのは、とても心強いことだ。