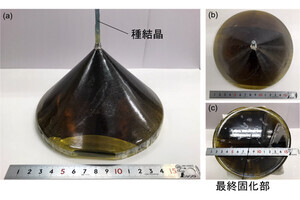

名古屋大学(名大)は5月28日、窒素と水素ガスとプラズマを用いることで、GaN半導体生産の課題だった高品質化と低コスト化を実現できる新しい結晶成長法のラジカル支援有機金属化学気相成長法を開発したことを発表した。

これまで「窒化ガリウム」(GaN)半導体の結晶成長には、有毒なアンモニアを使用し、成長温度も1150℃以上とエネルギー消費が大きい有機金属化学気相成長法が利用されてきたが、それに代わる成長法となるとしている。

同成果は、名大 低温プラズマ科学研究センターの堀勝特任教授、同・石川健治教授、同・ダシヤン・アルン・クマール特任講師らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

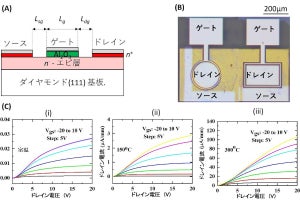

発電所から家庭までの送電網における電力ロスの低減や、鉄道車両や電気自動車などに搭載されるモーターの電力効率の向上などをさらに突き詰めるには、パワー半導体の性能向上が必須である。現在は安価なことからシリコンを用いたものも多いが、本来同元素は電気抵抗が高い物質であり、厳密にはあまりパワー半導体に適しているとはいえない。そこで、よりパワー半導体向きの炭化ケイ素(SiC)と共に、利用が進んできているのがGaNである。

GaNは、シリコンを1とした際のパワー半導体材料の適性を示す指標である「バリガ性能指数」では930とされ(もっと低い値や逆に数千という値も発表されていてまちまちだが、シリコンの数百倍から1000倍は性能が高いのは間違いない)、その活用が期待されているが、まだ改善すべき点もあり、その1つが結晶を成長させるための手法だ。

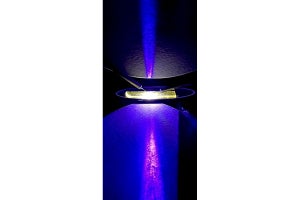

これまでGaN半導体の製造には、有機金属化学気相成長(MOCVD)法が用いられてきた。しかしMOCVD法は、人体に有毒なアンモニアガスを大量に使用する上に、成長温度が1150℃以上と高温のためにエネルギー消費が多い。その結果として、高品質化とコスト低減に課題を抱えており、より普及させるための障害になっているという。そこで研究チームは今回、そうした課題を克服するため、低温プラズマが用いた窒素/水素ラジカルを利用する新しい結晶成長法を開発することにしたとする。

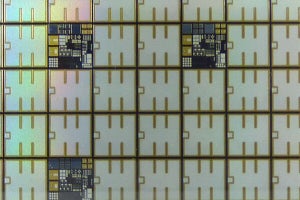

今回開発されたラジカル支援有機金属化学気相成長(REMOCVD)法では、アンモニアガスは使用せず、窒素と水素ガスを用いる。しかも、約800℃というMOCVD法よりも低温でmotteGaN半導体を高速成長させるというものだ。MOCVD法に代替えできる新規な結晶成長法であり、GaN半導体デバイスの低コスト化、高品質化につながることが期待されるという。

これまで、バリガ性能指数では500(こちらも数値がまちまち)と、潜在能力的にはGaNよりも低いにも関わらず、大電流を扱えるなど(現状ではシリコンに比べれば劣るが)の理由から、SiCの方がGaNをリードしているとされている。しかし、それも今回開発されたREMOCVD法を用いて高品質化とコスト低減の課題をクリアできれば、SiC半導体よりも変換効率が高いパワー半導体の進展が加速することが期待されるとしている。