J-PARCセンター(J-PARC)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、岡山大学、名古屋大学(名大)、九州大学、茨城大学、日本原子力研究開発機構、新潟大学の8者は、素粒子「ミューオン」の反粒子であり正の電荷を持つ「正ミューオン」を用いて、一度冷却してほぼ止まるまで減速させて向きや速度をそろえた後に、改めて光速の約4%(秒速約1万2000km)まで加速させることに成功したと発表した。

同成果は、KEK 素粒子原子核研究所の三部勉教授、名大 素粒子宇宙起源研究所の飯嶋徹教授らの共同研究チームによるもの。

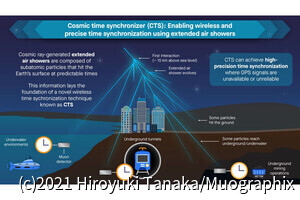

ミューオンは、電子やニュートリノなどの軽粒子(レプトン)の内、電子(第一世代)と同じ荷電レプトンの第二世代の素粒子である。自然界では、宇宙線が大気圏に飛び込んでくることで無数に生じており、地表まで降り注いでいる(地表では1秒間に1平方mの面積に約170個が届いている)。それどころか、透過力が高いことから、地面も貫通して地下まで到達していることが知られている(ただし、地球を余裕で通り抜けるニュートリノほどの貫通力はない)。この透過力を利用し、近年はピラミッドなどの巨大建造物の内部構造や、山体のマグマの位置などをレントゲンのように非破壊で調べるのに使われ、大きな成果を上げている。

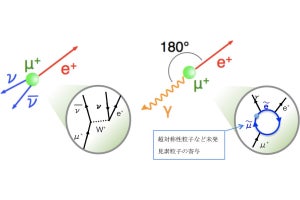

現在の技術ではミューオンを人工的に生成することも可能で、日本でも実験に用いられている。同素粒子を作り出すには、まず陽子加速器で光速近くまで加速させた陽子を黒鉛などの標的にぶつけ、パイ中間子を生じさせる必要がある。そのパイ中間子が崩壊すると、ミューオンが生成される。

J-PARCはそのような大強度陽子加速器を備えた施設であり、1秒間に約1億個のミューオンを生成可能だが、実は同素粒子は陽子から見て「孫粒子」のため、向きや速さを揃えるのが容易ではないという。そのままでも問題ない実験もあるが、ミューオンg-2/EDM実験などでは非常に高い精度が求められるため、向きや速度を可能な限り揃える必要があった。

-

J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF) ミューオン実験施設で行われたミューオン冷却・加速の実験装置。正ミューオンビームが右側から入射し、画像右手前の装置で冷却され、その左側にある高周波加速空洞で加速される。加速空洞の左奥に加速されたビームの診断装置が設置されている(出所:茨城大Webサイト)

ミューオンには電荷が正負の2種類あり(粒子・反粒子の関係)、正の電荷を持つ正ミューオンについては、冷却してほぼ止まるまで減速させて向きと速さをそろえることができる。向きや速さがバラバラだと、加速させるための装置である加速空洞に効率よく入れられず、また速さが不ぞろいだと加速効率も悪いため、指向性の高いミューオンビームを作るには、一度ほぼ止めて向きと速さを揃えてから再加速する必要がある。しかも、ミューオンの寿命は約2.2マイクロ秒しかなく、素早く加速する必要があるほか、電子の約200倍も重たい素粒子のため、段階的に加速させなければならないなど技術的に困難だったという。

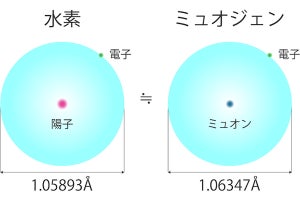

J-PARCでは、陽子加速器でできた光速の約30%(秒速約9万km、4MeV)の速さを持つ正ミューオンが、シリカエアロゲルに打ち込まれ、同物質中の電子と結びついて、正ミューオンは中性原子「ミュオニウム」へと変貌させられる。そして「レーザー共鳴イオン化」法を用いて、同中性原子の電子のはぎ取りが行われ、正ミューオンに戻される。レーザー共鳴イオン化法は、レーザーの発振周波数をミュオニウムの内部状態に共鳴させることで、電子をはぎ取る効率を何桁も向上させる手法だ。しかし、発振周波数がわずかでもずれると電子をはぎ取ることがまったくできないため、周波数を11桁という非常に高い精度で制御し、24時間連続運転で1か月にわたって制御し続けることが可能な技術が開発されたという。

こうして正ミューオンはミュオニウムを経て再び正ミューオンに戻されるという中で冷却され、いったん光速の0.002%(秒速約6km、25meV)という、停止状態に近くなり、その結果、向きと速度がそろう。そして今回の研究では、その超低速の正ミューオンを加速空洞に入れ、高周波電場を用いて、光速の約4%(90keV)まで再加速させる技術が実証された。

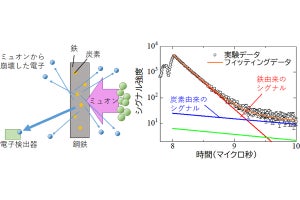

-

加速空洞出口で測定された粒子の時間分布と、冷却・加速されたミューオンの信号。あらかじめ加速後に想定されるエネルギー(90keV)と、運動量を持つ粒子だけが選択され、測定されている(出所:茨城大Webサイト)

ほぼ停止していた正ミューオンのため、加速すればするほど向きがそろった飛躍的に指向性が高いミューオンビームが実現することから、「ミューオンg-2/EDM」を筆頭にさまざまな実験に使えるようになるという。今後は、技術開発をさらに進め、最終的にはミューオンを光速の94%まで再加速させる予定としている。