北海道大学(北大)は4月2日、北海道南部に生息するイワナの稚魚で水路実験を行った結果、水底に接地して動かずにいる「着底行動」を示す稚魚が、長時間活発に遊泳する稚魚よりも流下(水流によって流されて生じる受動的移動のこと)しにくいことを実証し、個体差によって受動的移動による“空間的選別”が生じることが種内変異や種分化につながる可能性があると発表した。

同成果は、北大大学院 水産科学院の山田寛之大学院生(現・愛媛大学/日本学術振興会 特別研究員PD)と北大大学院 水産科学研究院の和田哲教授によるもの。詳細は、環境に関する全般を扱う学術誌「Ecological Research」に掲載された。

ヒトを含むあらゆる生物は、同一種であっても個体(個人)差が存在する。生物の移動能力にフォーカスした場合、移動能力が高いことから他の場所に移動しようとする傾向が強い個体や、逆に移動能力が低いことから元の場所に留まりがちな個体といった差が生じることもある。

こうした場合、時間が経つと、元の場所では移動傾向が弱い個体同士の、遠い場所では移動傾向が強い個体同士の交配が起こりやすくなる。その結果として次の世代では、元の場所において移動力がさらに低い個体が生まれてより定住的になる一方で、遠い場所では移動力がより一層強い個体が生まれ、さらに遠方へと拡散していくという進化が起こると考えられる。このような生物の移動に基づく進化機構は近年「空間的選別」と呼ばれ、「自然淘汰」とはまた異なるメカニズムとして注目されているという(空間的選別は、急速に移動力を高めながら分布域を拡大する外来種で精力的に研究が行われている)。

河川に棲む生物は、流下を回避するためのさまざまな身体的特徴や行動的特徴を持つことが知られている。これまで、河川生物のそうした特徴が、流下傾向に基づく空間的選別の産物であるという仮説の検証に取り組んできたのが研究チームだ。多雨な地域における“増水時の流下”による空間的選別は、同研究チームによってサケ科魚類の一種であるアマゴの稚魚で実証されていた。しかし、それが“日常的な水流条件での流下”によっても生じるのかどうかについては、これまでわかっていなかったという。

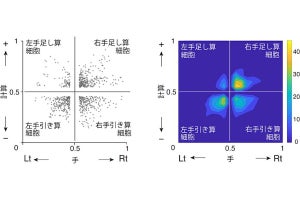

そこで今回の実験では、北大 北方生物圏フィールド科学センター 七飯淡水実験所が管理する実験水路に複数の段差を設置し、そこにイワナの稚魚を放流する屋外実験を実施したとする。稚魚は放流から5時間後に、段差の区間ごとに回収された。そして実験の翌日、行動観察水槽で各個体につき9分間の動画撮影および身体サイズを測定し、着底行動を示す稚魚が、活発に遊泳する稚魚よりも流下しにくいのかどうかが調べられた。

行動観察の結果、イワナの稚魚には、着底行動を示す着底タイプと、ごく短い時間しか着底行動を示さず常に泳ぎ回る遊泳タイプがいることが判明し、着底タイプは、遊泳タイプよりも流下発生率が低く、小型の稚魚では、着底タイプが遊泳タイプよりも流下距離が短い傾向があったという。また着底タイプの大型の稚魚は、流下した時の流下距離が長くなったが、体の大きい個体は遊泳力が高いので、自力で上流へ戻ることができると考えられるとのこと。全体として、河川の上流域で着底行動を示す稚魚の比率を高めるように作用する、流下による空間的選別が示唆されたとする。

従来の空間的選別に関する研究の多くは、歩行や飛翔などによる移動力に注目し、能動的な移動に基づくメカニズムだけが想定されていた。それに対して今回の研究は、流下という水流によって引き起こされる受動的な移動を扱っている点が大きく異なるため、今回の研究は流下や落下のような受動的な移動に基づく空間的選別を想定した先駆的な事例といえるとした。

また、空間的選別による進化は、移動した個体が元の場所に戻ることで弱まるのが普通であり、あくまでも一時的な現象だという考えが一般的だったが、流下や落下による受動的な移動が起こる状況では、逆方向に向かう移動が困難なことが多い。加えて河川の魚類は、流下した個体が遡上できないほど高い堰堤や滝の上流域にも生息していて、このような場合については、流下した個体が戻って来ることはない。つまり、受動的な移動による空間的選別の進化は長期的に持続する可能性が高いと考えられ、安定した種内変異や種分化を導く可能性が期待できるという。研究チームは今後、植物を含む多種多様な生物で、受動的な空間的選別の研究が一層発展していくことが期待されるとしている。