アンシス・ジャパンは12月14日、「最新半導体設計に見る課題とAnsysのEDAソリューション」と題した記者向け説明会を開催し、最先端半導体の設計におけるシミュレーションの重要性の説明を行った。

AnsysのチーフテクノロジストであるChristophe Bianchi氏は、今後の半導体の性能向上のカギを握る3D ICの開発にあたっては、「新たなマルチフィジックス強調解析」、「ソルバに加えて、機械学習の活用」、「電力、熱、信号、構造を横断したモデリングによるPCBの健全性確保」といったトレンドを踏まえる必要があるとし、Ansysでもさまざまな製品ポートフォリオを通してそうしたニーズの対する理解を進め、プラットフォームとしてユーザーに提供を行う体制構築を進めているると同社と3D ICを取り巻く現状を説明する。

また、そうしたトレンドに沿った各種シミュレーションツールを上手く活用していってもらうためには、さまざまなパートナーとの協調が必要であり、EDAツールベンダやファウンドリなどをはじめとする300社ほどと連携を図ることで、そうしたユーザー課題への対応を図っているともしている。

Ansysの技術開発を支える5つの柱

現在、同社では研究開発の方向性として「Core Physics Numerical Methods and Models」、「HPC」、「AI/ML」、「Cloud, Platform, and User Experience」、「Digital Engineering」という5つの柱を掲げているという。

それぞれをざっくりと説明すると、Core Physicsがアルゴリズムの研究を中心に、高度なシミュレーションの実現を目指した取り組み。HPCは、演算性能の核となる部分で、GPUの活用が最近のトレンドとなっているが、将来を見据えた量子コンピュータの活用なども模索しているとする。AI/MLについては、ソフトウェアの在り方やエンジニアの働き方そのものに変革をもたらす存在という認識で、その発展を注視するとしているほか、CloudやPlatformについては、SaaS形式での提供をすでに同社は推進しており、ユーザーが必要な機能を必要な時に必要なだけ、といった適切な利用環境の構築を重要視しているとする。そしてDigital Engineeringについては、組み込みソフトなどの研究であり、自動運転やバッテリーの熱管理など、デジタル機器を管理するうえで重要となる要素開発を行っているとする。

将来の半導体の性能向上に向けて注目を集める2.5D/3D IC技術

こうした技術進化が進む中、半導体も従来のプロセスの微細化による高性能化が限界を迎えつつあることを踏まえ、チップとしての性能最適化を考慮した2.5D/3D ICの活用であったり、増加するトランジスタに対する半導体デバイスのさらなる低消費電力化に向けた技術、といった取り組みに注目が集まるようになっている。

しかし、1パッケージに水平・垂直で複数のチップレット/ダイをインタポーザを介して搭載する2.5D/3D IC技術は、多機能であるが故に1チップがシステム的な役割を担うレベルの構成となり、ICデザイナーとシステムデザイナーの境界があいまいとなり、それぞれのデザインの特性を理解する必要性がでてくると同氏は指摘する。また、複数のダイがチップレットとして接続されることとなるため、それぞれのダイ、すべてを搭載したチップ、それらを載せるインタポーザ、パッケージ全体といったさまざまな角度で解析を進めることが必要になってくることを強調する。

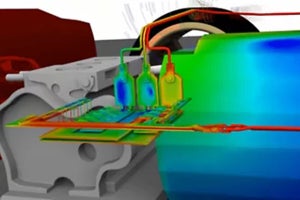

さらにその解析内容としても、複雑なシステムに対する電力/パワーインテグリティ、熱、電磁界/シグナルインテグリティ、機械的ストレスなどを統合する形で理解する必要があり、中でもパッケージへの複雑な実装に伴って生じる物理的なストレスについてはパッケージ構造に応じた考慮が必要になってくるとする。

3D ICにおけるダイ積層で生じる課題

このほか、3D ICの場合、ダイの上にダイを載せることとなる。技術的には数千のTSVが活用されることなってくることが予想されるが、その際の高周波解析として、電磁界ソルバーによる信号インターコネクトの妥当性確認が必要になるとするほか、上下を挟まれたダイが受ける熱の影響がどうなるのか、といったことも考慮する必要があり、そうした熱を意識した熱シミュレーションを活用する必要があるとする。

同氏は「機械学習を利用した妥当性確認手法は、妥当性を確認するために行われる何千ものシミュレーション作業を補助するために生み出されたものであり、そうしたこれまでなかった手法を活用して問題の解決を図っていくことが3D ICデザイナーの役割になりつつある」と、3D ICの設計にあたっては、これまでなかった新たなツールの活用の仕方が求められるようになっているともしている。

なお、同社ではそうした次世代の半導体製造に対するツールの妥当性を検証するためにファウンドリとの協業を進めて、実際に機能するのかどうかの確認作業を共同で進めるなどといった取り組みも進めているとしており、シミュレーションの活用が半導体の開発でも重要になってきた現在、その存在を高めていきたいとしている。