東京理科大学(理科大)は11月2日、光学活性な希土類元素を添加した光ファイバー材料を使用する「単一光子光源」を開発し、室温において単一光子を直接発生させられることを実験的に示したと発表した。

同成果は、理科大 理学部 第一部物理学科の佐中薫准教授、同・Mark Sadgrove准教授、同・清水魁人大学院生、沖縄科学技術大学院大学の根本香絵教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

すべての量子デバイスにおいて、光子の1つ1つを制御できる単一光子光源が必要とされていることは共通しているが、例えば乱数発生装置や超高解像度画像解析では可視~近赤外光波、量子暗号・量子中継器では光ファイバー通信波長(800~1600nm)、LiDAR・自由空間通信では中赤外光波長といったように用途によって求められる波長は異なっており、幅広い波長を選択できる単一光子光源を開発する必要が求められているが、ナノメートルサイズの半導体量子ドットなど、結晶材料を使用する現在の主流の方式では、単一光子の波長が材料によって限定され(波長に制限がある)、製造コストが高く、冷却装置も必要となるなど、さまざまな課題を抱えているという。

そうした中で、波長に関して期待されているのが、可視から中赤外波長まで幅広い波長の光を発することが特徴であり、特有の電子配位から、発光特性が母材や温度の影響を受けにくいため、さまざまなフォトニック量子デバイスの単一光子エミッタとして利用できると考えられる希土類元素だという。すでに希土類元素を添加した結晶材料を用いることで、単一光子の制御に成功したという新たな切り口からの研究報告もあるというが、それらの研究も極低温で行われたものが大半であったことから、研究チームは今回、室温で稼働可能かつ波長選択可能な単一光子光源の開発を目指し、光活性な希土類を添加した非晶質シリカ光ファイバーによるデバイスを作成し、その特性を解析することにしたという。

今回の光ファイバーに添加する材料としては、希土類に含まれるランタノイドのうちの1つである原子番号70のイッテルビウムのイオン(Yb3+)が用いられた。Yb3+は基底状態と励起の2つしか持たない単純なエネルギー準位構造を持つことが特徴で、しかもそれらのエネルギー準位は、一般的なレーザーダイオードの発光波長に相当する約1.2eVのエネルギーで隔てられていることから、市販されているレーザーダイオードを用いて容易に励起させることができるという。

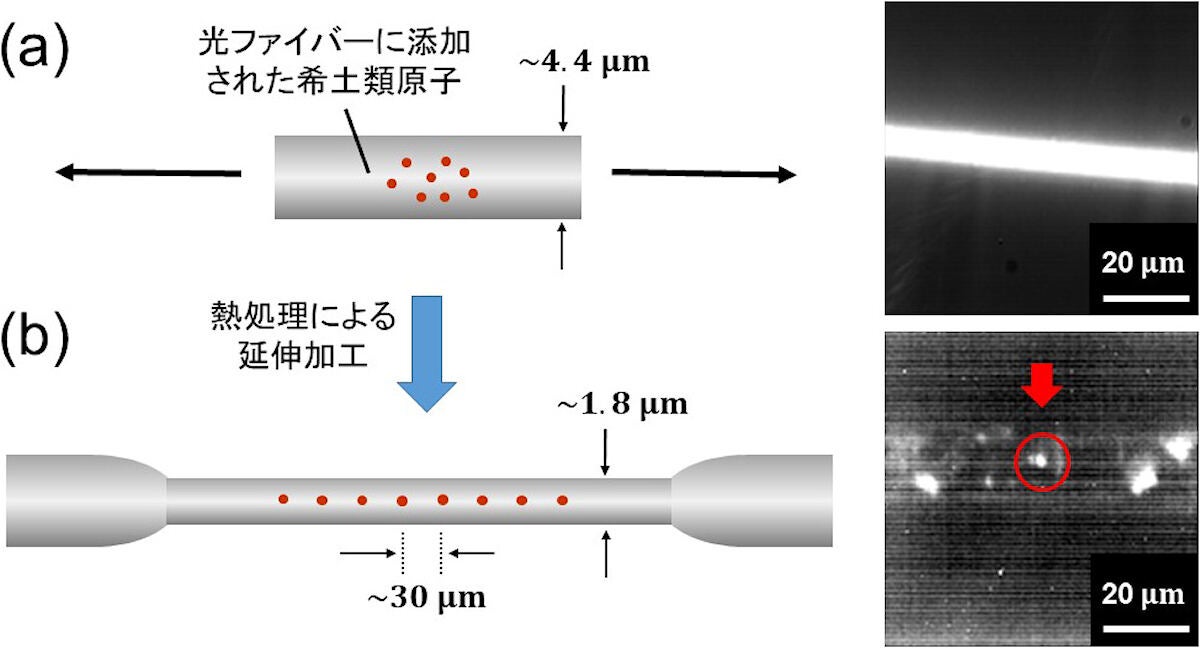

そして、Yb3+が添加された光ファイバーに対し、熱処理を用いた延伸加工が施されたところ、内部で空間的に孤立して分布している単一原子からの発光が確認されたという。これは、熱延伸加工によって添加されたYb3+間の平均距離が、光の回折限界距離以上に分離されたことが理由であると研究チームでは説明している。

-

(a)希土類原子が添加された光ファイバの概略図と顕微鏡観察の様子。光ファイバー全体からの発光が見られる。(b)熱延伸加工後の光ファイバの概略図と顕微鏡観察の様子。光ファイバー内で分離した単一原子からの発光(赤矢印)が見られる (出所:理科大Webサイト)

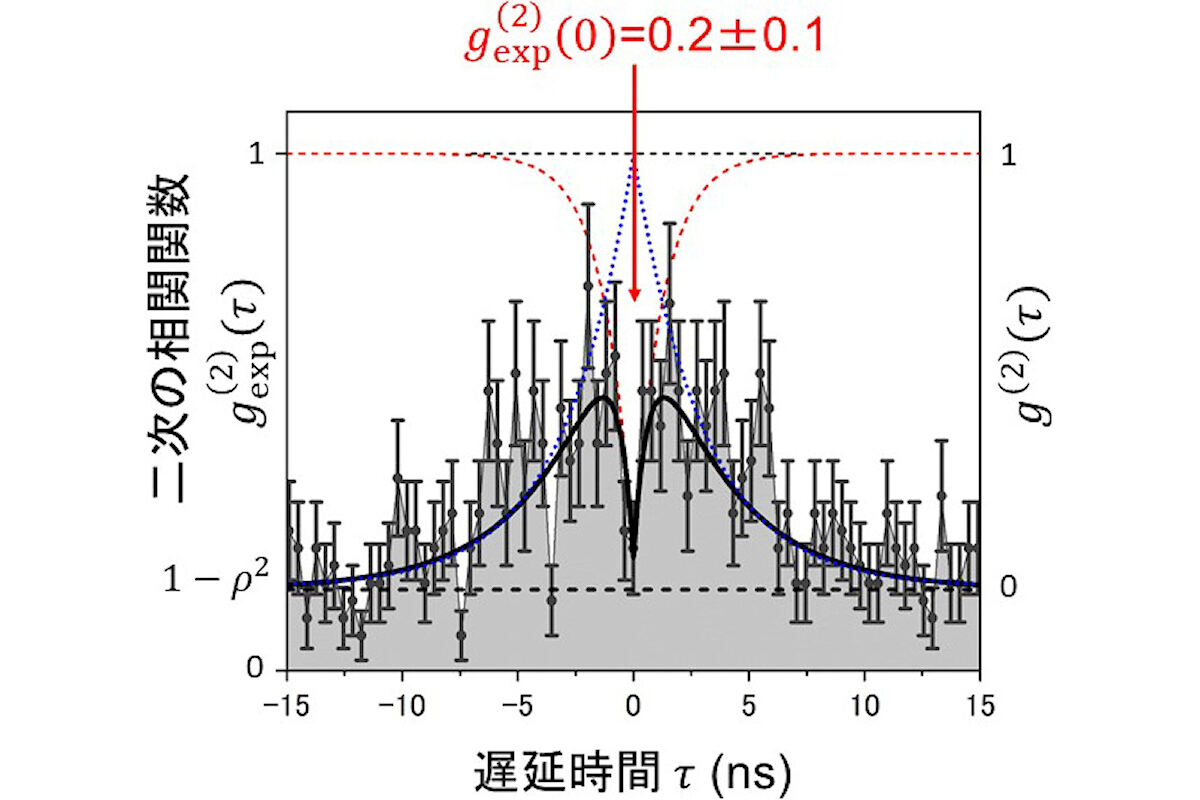

また、発光が確認された単一原子について、モノクロメータによる分光分析、および単一光子性を検証するための二次の強度相関測定実験が行われたところ、分光分析の結果から、延伸された光ファイバー中の単一Yb3+の分光解析から、延伸前の光ファイバーと同様の非共鳴蛍光スペクトルが観測されたとするほか、単一Yb3+から放出された光子の遅延時間に対する二次の強度相関測定からは、光ファイバー中の単一Yb3+から光子が放出されていることを示す計測結果が得られたとする。

なお、研究チームの佐中准教授は、室温において光ファイバーから単一光子を直接発生させることができれば、低コストで波長選択可能かつ冷却装置を必要としない単一光子光源が実現し、真の乱数発生器、量子暗号通信、量子演算、回折限界を超える超高解像画像解析など、次世代のさまざまな量子情報技術の実用化につながると、幅広い応用が期待されるとしている。